小儿蛔虫病是什么病

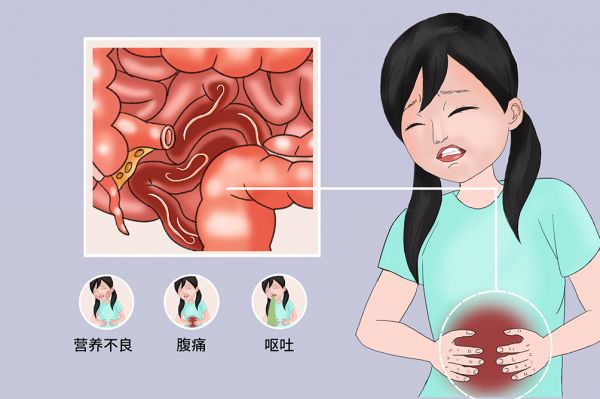

小儿蛔虫病是儿童最常见的寄生虫病之一,成虫寄生于人体小肠,幼虫能在人体内移行引起内脏移行症。儿童由于食入感染期虫卵而被感染,轻者多无明显症状,大量蛔虫感染可引起食欲缺乏或多食易饥、异食癖、腹痛等,异位寄生虫可导致胆道蛔虫病、肠梗阻等严重并发症,严重者可危及生命。可通过口服甲苯咪唑、左旋咪唑、阿苯达唑等进行驱虫杀虫治疗,一般可治愈,严重感染可重复疗程。

疾病分类

幼虫所致症状型

人体进食含虫卵的食物后,在人体内移行最终到小肠并逐渐成熟为成虫,在移行过程中幼虫也可随血流到达其他器官,一般不发育为成虫,但可造成器官损害,可移行到肺脏、肝脏等而引起相应症状。

成虫所致症状型

成虫寄生于肠道,以肠腔内半消化食物为食,临床表现与蛔虫多少和寄生部位有关,轻者无明显症状,重者可引起食欲不佳、异食癖、腹痛等症状,且成虫有向别处移行和钻孔的习性,可引起胆道蛔虫症、蛔虫性肠梗阻等。

儿童食入感染期虫卵是导致小儿蛔虫病的根本病因,粪内含有受精蛔虫卵的人是蛔虫感染的传染源,而经口吞入感染期的虫卵是儿童感染的主要途径。人对蛔虫病普遍易感,但以学龄前儿童感染率最高。

主要病因

小儿蛔虫病由经口吞入感染期幼虫卵导致。

流行病学

世界卫生组织估计全球有13亿患者,学龄前儿童感染率高。世界各地均有蛔虫病,在温暖、潮湿和卫生条件差的地区感染较普遍,感染率农村高于城市,儿童高于成人。

蛔虫是国内感染率最高、分布最广的寄生虫,蛔虫感染在我国仍然广泛存在。但由于在全国学校贯彻肠道感染综合防治方案,近年来感染率逐渐下降。目前国内暂无权威的蛔虫病2015年后感染率相关数据。

传播途径

经口吞入感染期的虫卵是儿童感染的主要途径。使用未经无害化处理的人粪施肥、儿童随地大便是蛔虫卵污染土壤、地面、蔬菜的主要方式。小儿饮食卫生习惯不良,喜在地上爬玩,虫卵粘在手指或身上,特别是指甲缝内,加之饭前便后不洗手,玩具不洁、吮指、用嘴含东西,虫卵很容易带入口中。虫卵可被家禽、家畜、苍蝇携带扩散。

好发人群

人群普遍易感,尤其多见于3~10岁农村儿童,15岁以上感染率逐渐下降,我国大部分地区以春夏季常见,往往有家庭聚集性。

人感染蛔虫后,大多数无明显症状,称为带虫者或蛔虫感染者,儿童因抵抗力较差易出现症状,幼虫可移行到各个器官,引起相应脏器损伤,成虫多导致消化道症状、神经系统症状、过敏症状。

典型症状

幼虫所致症状

幼虫移行到肝虫数少可不引起症状,多时可出现右上腹痛、肝脏肿大及压痛、肝功能异常。

幼虫移行到肺虫少可无症状或出现轻微咳嗽,常被忽略,虫多时可出现肺蛔虫症,表现为咳嗽、呼吸困难、哮喘,甚至有发绀现象,并可有黏液痰或血痰,发热。肺部听诊可闻及干啰音、哮鸣音,血常规可见血嗜酸性粒细胞增多,一般在15%~35%。X线胸片可见肺部点状、片状或絮状阴影,有时痰中可查到幼虫,病灶易变或很快消失,上述症状一般在两周内消失,若继发感染,可发展为肺脓肿或脓胸,如不及时治疗,可危及患儿生命。

幼虫移行到其他器官,可引起相应症状如脑膜炎、癫痫、视网膜炎、眼睑肿胀及尿的改变。

成虫所致症状

消化道症状临床表现与蛔虫多少、寄生部位有关。轻者无任何症状,大量蛔虫感染可引起食欲不振或多食易饥、异食癖,如喜食炉渣、灰土等,常有一过性腹痛,位于脐周,痛无定时,反复发作,喜按揉,不剧烈,多无压痛、肌紧张,易发生恶心、呕吐、腹泻、便秘等,大量蛔虫寄生时,可导致营养不良、贫血甚至生长发育迟缓。

神经系统症状该症状是婴幼儿或重症感染小儿的特点,可有精神萎靡或兴奋不安、烦躁、易怒、易惊、磨牙、惊厥,可有智力低下等。

过敏症状虫体的异种蛋白可引起荨麻疹、皮肤瘙痒、血管神经性水肿、结膜炎、嗜酸性粒细胞增多、哮喘等过敏症状。

并发症

当患儿体内寄生较多蛔虫时,大量虫体扭结成团,堵塞肠管,导致肠梗阻,蛔虫有钻孔习性,在发热、口服驱虫药后可出现虫体钻入开口于肠壁上的各种腔道,引起严重的临床后果,常见以下3种并发症:

蛔虫性肠梗阻

最多见的并发症,常见于10岁以下儿童,2岁以下患儿发病率最高,蛔虫在肠内扭结成团,部分或完全阻塞肠道,造成梗阻,部位多在回肠下段。表现为脐周或右下腹阵发性绞痛、恶心、呕吐,可吐出蛔虫,发作时伴有连续高调肠鸣音,并可见肠型和肠蠕动波,一般无大便,腹部可触及蛔虫包块或痉挛肠管,特点是包块软、无痛,形状和部位常可变化,梗阻早期可出现低热、白细胞增多,晚期可出现不同程度脱水和酸中毒,严重者可有高热、惊厥、便血、发绀,甚至休克。完全性梗阻历时过久,可发生肠壁坏死、穿孔及腹膜炎。

胆道蛔虫症

主要侵入胆总管,典型表现为阵发性右上腹剧烈绞痛、屈体弯腰、恶心、呕吐,可吐出胆汁或蛔虫,腹部检查无明显阳性体征或仅有右上腹压痛。当发生胆道感染时,患儿可出现发热、黄疸、外周血白细胞数增高。个别患儿体内的蛔虫可直接窜入肝脏引起出血、脓肿或虫体钙化。除此之外,还可引起胆道大出血、胆结石、胆囊破裂、胆汁性腹膜炎、急性出血性坏死性胰腺炎、肠穿孔等情况。

蛔虫性腹膜炎

蛔虫性肠梗阻有时可导致肠穿孔,蛔虫进入腹腔引起腹膜炎。中毒症状明显,异常衰弱,腹痛常不明显,压痛常不严重,腹肌紧张不显著,但病程以进行性恶化为突出表现,常常不易诊断,可因延误治疗而导致死亡,必须提高警惕。

小儿有腹部隐痛,甚至吐虫、排虫等情况,家长应及时携其到院诊治,尤其是小儿有生食蔬果或饭前便后不洗手等不良习惯时,家长应尤其警惕小儿蛔虫病。

就医指征

学龄前儿童出现食欲不佳、异食癖、一过性腹痛或大便排出蛔虫等症状需及时就医。

既往确诊小儿蛔虫病,仍有蛔虫游走,大便排出或吐出蛔虫者需立即就诊。

就诊科室

小儿蛔虫病患者可到儿科就诊,如果并发蛔虫性肠梗阻等急症,出现剧烈绞痛、恶心、呕吐,可至急诊科就诊。

医生询问病情

目前都有什么症状?(如食欲不佳、异食癖、一过性腹痛或大便排出蛔虫等)

出现症状多长时间了?

什么情况下症状会有所加重?

既往有无其他的病史?(如进食不洁饮食、进食生水、喜吮指、饭前便后不洗手等)

去其他医院就医过吗?有吃过什么药物吗?

大便或呕吐物中是否有虫状物?

需要做的检查

大便常规检查

通过对患者的大便进行检查,检查中发现虫卵等可以确诊。

血常规检查

血常规中嗜酸性粒细胞可见升高,能够有效判断疾病的严重程度,但是要排除其它原因导致的嗜酸粒细胞升高。

影像学检查

如腹部X线平片、B超等检查,可通过检查发现肾脏、肝脏内的蛔虫影像,能够帮助确诊疾病。

诊断标准

有吐虫或排虫史。

小儿经常脐周一过性隐痛,或伴有厌食、偏食、异食癖、夜间磨牙、消瘦等高度提示蛔虫感染,面部白斑并非蛔虫病特有,不可作为诊断依据。

实验室检查粪便检查出虫卵,可确诊,但阴性者不能排除,若仅雄虫寄生,则查不出虫卵,诊断困难,可行驱虫药诊断性治疗,血常规中嗜酸性粒细胞增高可协助诊断。

鉴别诊断

蛲虫病

小儿夜寐不安、夜惊或主诉肛门周围瘙痒者,尤其是幼托机构儿童,同班级或家庭中有类似患者,家长在患儿熟睡后2~3小时,拨开臀部,仔细检查肛周皱襞处,可见乳白色线头样小虫在爬动,如不能肯定,可送检到医院化验室以确诊。而小儿蛔虫病多会引起其它系统疾病及症状,不会出现肛门周围的瘙痒,在患儿臀部一般不会见到虫卵,据此可以进行鉴别。

小儿蛔虫病的治疗主要是驱虫治疗和并发症治疗,一般1~3天,有并发症或严重感染者治疗时间延长。

治疗周期

一般1~3天,有并发症或严重感染者治疗时间延长。

药物治疗

甲苯咪唑

治疗蛔虫病的首选药物之一,为广谱驱虫药,能杀灭蛔虫、蛲虫、钩虫、鞭虫等,副作用小,偶见胃肠不适、腹泻、呕吐、头痛、头昏、皮疹、发热等。适用于集体驱虫或现场普治。

枸橼酸哌嗪

安全有效的抗蛔虫和蛲虫药物,适用于有并发症的患儿,不良反应轻微,毒性很小,但过量时可出现短暂的恶心、呕吐、腹痛、荨麻疹、震颤、共济失调等,肝肾功能不良及癫痫患儿禁用。在肠梗阻时最好不用,以免引起虫体骚动。

左旋咪唑

广谱驱肠虫药,口服吸收快,由肠道排泄,无蓄积中毒,驱蛔效果达90%~100%,对钩虫、蛲虫也有效,同时也是免疫调节剂,可恢复细胞免疫功能,不良反应轻微,可有头痛、恶心、呕吐、腹痛,偶有白细胞计数减少、肝功损害、皮疹等,肝肾功能不良者慎用。

阿苯达唑

广谱杀虫剂,治愈率可达96%,不良反应轻微,少数可有口干、乏力、头晕、头痛、食欲减退、恶心、腹痛、腹胀等,一般可自行缓解,孕妇及2岁以内儿童慎用。

手术治疗

该病一般无需手术治疗。

中医治疗

分证论治

肠蛔虫证治法:驱蛔杀虫,调理脾胃。

主方:使君子散加减。

常用药:使君子、芜荑、苦楝皮、槟榔、甘草、厚朴、花椒、青皮等。

加减:腹痛明显者,加川楝子、延胡索、木香;腹胀满,大便干者,加大黄(后下)、玄明粉(冲服);呕吐者,加竹茹、生姜。

蛔厥证治法:安蛔定痛,配合驱蛔。

主方:乌梅丸加减。

常用药:乌梅、细辛、花椒、黄连、黄柏、干姜、附子煎)、桂枝、当归、党参、延胡索、白芍等。

加减:初起腹部绞痛、面色苍白、四肢厥冷者,去黄连、黄柏,加木香、枳壳;便秘腹胀者,加大黄(后下)、玄明粉(冲服)、枳实;湿热壅盛,胆汁外溢出现黄疸者,去干姜、附子、桂枝等温燥之品,酌加茵陈、栀子、郁金、黄芩、大黄(后下)。若为胆道死蛔,不必先安蛔,可直接予大承气汤加茵陈治疗。

虫瘕证治法:通腑散结,驱蛔下虫。

主方:驱蛔承气汤加减。

常用药:大黄(后下)、玄明粉(冲服)、枳实、厚朴、乌梅、花椒、使君子、苦楝皮、槟榔、木香等。

早期先考虑药物治疗,疼痛缓解后予驱虫治疗;若完全梗阻,出现腹硬、压痛、腹部闻及金属样肠鸣音或气过水声,应及时手术治疗。

脾虚虫积证治法:健脾杀虫,运脾消积。

主方:布袋丸加减。

常用药:党参、白术、茯苓、甘草、使君子、芜荑、芦荟、神曲、青皮、陈皮、胡黄连、麦芽等。

加减:腹胀明显者,加枳实、木香;烦躁不安,夜卧不宁者,加夜交藤、莲子心;大便稀溏者,加炮姜、肉豆蔻。

中成药治疗

使君子丸用于肠蛔虫证。

乌梅丸用于蛔厥证。

针灸疗法

天枢、中脘、足三里、内关、阳陵泉,用于肠蛔虫证。

迎香透四白、中脘透梁门、大横、胆俞、脾俞、足三里,用于蛔厥证。

其他治疗

并发症治疗

胆道蛔虫症治疗原则为解痉止痛、驱虫、控制感染及纠正脱水、酸中毒和电解质紊乱,可选用中药乌梅丸等驱蛔。当内科治疗无效时可予以手术治疗。

蛔虫性肠梗阻不完全性肠梗阻可采用禁食、胃肠减压、输液、解痉、止痛等处理,疼痛缓解后可予驱虫治疗,完全性肠梗阻时应即时手术治疗。

蛔虫性腹膜炎一旦确诊,应及早手术治疗。

对症治疗

出现全身过敏症状时,用抗过敏药物,有腹痛时可用阿托品等。

一般小儿蛔虫病的预后比较好,轻症可治愈,重症或合并并发症者经积极治疗可明显好转,不危及生命,但少数可进一步发展成危及生命的重症,如肠穿孔、腹膜炎等。

能否治愈

一般轻症患者可治愈,重症或合并并发症者经积极治疗可明显好转,不影响生活,但少数可进一步发展成危及生命的重症。

能活多久

一般不危及生命,如果合并肠穿孔、腹膜炎等危重症,患者寿命可能受到影响。

由于蛔虫可吸收肠腔内食物,并且妨碍正常消化吸收,小儿蛔虫病患者可能出现营养失调的问题,因此家长应结合患儿营养状况及饮食习惯,给予营养丰富且易消化的饮食,根据患儿喜好制作食物,经常变换食物种类,以增进食欲。

饮食调理

给予患儿高能量、高蛋白、高维生素食物,如新鲜水果和蔬菜、肉食、蛋类、牛奶等。

规律进食,以防加重肠道负担。

少吃过于油腻、辛辣刺激性食物。

入口食物一定要洁净,不食不清洁的瓜果蔬菜,不饮生水。

小儿蛔虫病的护理要注意养成良好的生活及饮食习惯,家长注意药物治疗后患儿的病情缓解情况,因为小儿的语言表达能力较差,需要家长多注意观察判断。

日常护理

根据患儿需要,家长可局部按揉或俯卧位用软枕垫压腹部以缓解疼痛。

遵医嘱使用驱虫药,指导患儿正确服用药物,观察药物疗效及副作用,观察大便有无虫体排出。

家长应注意培养儿童良好的个人卫生习惯,如不随地大小便、饭前便后洗手、不吸吮手指、不生食未洗净的瓜果、蔬菜、不饮生水等。

病情监测

家长应注意观察患儿生命体征及临床症状的变化,预防并及时发现并发症的发生。

患儿表现为突起剑突下偏右侧剧烈绞痛,屈体弯腰,伴恶心呕吐,应警惕胆道蛔虫症的发生。

患儿突然出现脐周或右下腹阵发性剧痛,呕吐出食物、胆汁、甚至蛔虫,应注意是否发生肠梗阻。

小儿蛔虫病主要是由蛔虫引起,蛔虫病患者是主要传染源,进食含感染期虫卵的食物是传播途径,因此预防的关键是养成良好的生活及饮食习惯。

预防措施

控制传染源,对蛔虫感染者进行驱蛔治疗。

注意个人卫生,养成良好的卫生习惯,不饮生水、不吃未清洗干净的蔬菜瓜果,勤剪指甲,不吮手指,做到饭前便后洗手,以减少虫卵入口的机会。

参考文献[1]王卫平,孙锟,常立文.儿科学[M].北京:人民卫生出版社,2018:202-204.

[2]江载芳,申昆玲,沈颖.诸福棠实用儿科学[M].北京:人民卫生出版社,2015:1188-1192.

[3]臧炜, 陈颖丹, 朱慧慧,等. 《蛔虫病诊断》(WS/565–2017)解读[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2019.

[4]桂永浩,薛辛东.儿科学[M].北京:人民卫生出版社,2015:534-535.

[5]叶进, 喻闽凤, 徐卉卉,等. 中医儿科临床诊疗指南·蛔虫病(修订)[J]. 中医儿科杂志, 2017(6):6-10.

[6]崔焱,仰曙芬.儿科护理学[M].北京:人民卫生出版社,2017:502-503.

相关知识

小儿蛔虫病症状是什么

什么是蛔虫病

小儿蛔虫病的症状

小儿蛔虫病有什么症状

蛔虫病会自愈吗 蛔虫病的饮食禁忌是什么

小儿蛔虫病的表现及治疗

儿童蛔虫病挂什么科

小儿患有蛔虫病会怎样

幼儿蛔虫病有什么症状

蛔虫病是传染病吗

网址: 小儿蛔虫病是什么病 https://m.trfsz.com/newsview1570291.html