《居民健康卡技术》规范解读

《居民健康卡技术》规范解读

2011年7月卫生部正式印发了《居民健康卡技术规范》(卫办发〔2011〕60号),2011年12月印发《居民健康卡管理办法(试行)》(卫办发〔2011〕94号),2012年4月印发包含用户卡、安全读取模块(SAM)卡、终端、密钥、资质管理、产品检测等六大类15项技术规范与管理办法,涵盖了居民健康卡制作、发行的各个方面和环节,建立完善了居民健康卡制作发行标准与规范体系,以上标准规范共同构成了居民健康卡建设的框架性文件,为标准统一、安全高效地推进居民健康卡建设奠定了坚实基础。目前,《居民健康卡技术规范》正在试行应用和逐步完善过程中,2013年拟颁布为卫生行业标准。

整合卫生工作成果,以人为本服务居民

深化医药卫生体制改革工作的目标是要建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务,实现人人享有基本医疗卫生服务,并明确将卫生信息化作为深化医改的八大支撑之一。卫生部提出“十二五”卫生信息化建设规划(“3521工程”),通过建设三级卫生信息平台以实现各级各类业务应用系统互联互通和信息共享,通过建设电子健康档案和电子病历两大信息资源库,整合居民个人分散的健康信息,以人为本为提高个人健康管理能力、规范与优化医疗服务工作提供重要手段。

在卫生信息化建设总体框架中,居民健康卡是卫生信息化建设的重要环节,是联结电子健康档案、电子病历和国家、省、地市三级信息平台,实现居民跨业务系统、跨机构、跨地域持卡就医“一卡通”,通过整合推动卫生信息化建设成果直接服务群众的重要载体。卫生部明确提出居民健康卡建设是深化医改工作的重要内容之一,成立专门机构推进居民健康卡试点建设工作,并选取河南省、广东省佛山市、辽宁省锦州市、内蒙古鄂尔多斯市等首批4个试点地区,以及湖北省、江苏省、四川省等第二批10个试点地区开展居民健康卡试点建设,各试点地区目前已陆续开始发卡、用卡。

实现四大功能,逐步统一各不相同的医院诊疗卡和新农合卡

居民健康卡主要具有四大功能:身份识别、基础健康信息存储、跨机构跨地区就医一卡通以及费用结算和金融应用。居民健康卡从功能上将逐步统一各地现有的、各不相同的医疗机构就诊卡、新农合卡、免疫预防接种证、妇女儿童保健手册(保健卡),方便居民预约挂号,方便查询疫苗接种记录、既往就诊保健记录、检查检验结果以及开具处方、治疗工作,进行费用结算,提升百姓就医感受。

根据“人手一卡、服务一生、卫生通用、开放兼容”的建设思路,在保持主要功能、标准规范、密钥体系、管理主体不变的前提下,经卫生部同意,各地可将居民健康卡与金融卡、市民卡等其他公共服务卡“多卡合一”,为老百姓提供便利的社会生活“一卡通”服务。

确立居民健康卡技术框架,统一标准确保互联互通

《居民健康卡技术规范》统一制定了居民健康卡号编码规则、卡介质规范、卡面规范、卡数据规范、读卡终端要求、数据安全、卡应用等七个方面内容(如图1),确立了居民健康卡技术框架,为居民健康卡在全国各地发行提供了统一的标准,确保居民健康卡在全国范围的互认识别和互联互通。

图1 居民健康卡技术规范规定内容示意图

明确卡号编码,提供统一身份标识

经充分考虑公安部、中国人民银行、各地卫生厅局的调研结果和有关意见建议,居民健康卡的卡号采用公民身份证号码(GB1163-1999),一人一卡。一方面为每个居民提供了唯一、严谨的身份标识;另一方面有利于实现居民健康卡与电子健康档案的高效连接和信息共享,也有利于实现居民健康卡功能与居民身份认证、金融服务以及其他社会公共服务的服务衔接和功能集成,方便老百姓获得便利的卫生服务和金融等其他社会公共服务。

明确卡片介质和存储容量,支持多功能实现

居民健康卡采用非接触式高安全型CPU卡,符合ISO/IEC14443通讯协议,可写数据存储器容量不少于32K字节,为加密非挥发存储器;同时标准还规定了卡体材料以及卡制造机构的条件要求。居民健康卡充分考虑了医疗卫生服务中院内感染预防要求、具备一定技术先进性、用户卡与终端更新成本等因素,采用非接触式芯片。居民健康卡存储容量要求不少于32K字节,在脱机离线情况下,可以存储身份识别数据、基础健康信息、管理数据、费用结算信息等,在全国卫生信息网络没有完全联通的情况下,可以满足参合农民异地就医、本地结算费用的需要。待将来卫生信息网络和三级卫生信息平台建立健全后,可以实现参合农民异地就医即时结报。

统一卡面规范,保障跨地区应用识别

标准规定了卡面外形与印刷要求、卡正面/反面信息基本元素、介质布局等内容,要求各地制作的居民健康卡具备相对一致的卡面形式,保障居民健康卡跨地区应用识别。为满足与不同类型机构合作发卡,加载不同社会公共服务,卡面留出了合作机构名称等位置。根据居民健康卡在各地不同的发卡形式和资金筹措渠道,统一设计了居民健康卡卡面、带金融功能的居民健康卡卡面、居民健康金融联名卡卡面等,在统一风格和要求的基础上保障各地发卡形式的灵活性。

统一卡内数据标准,支持互联互通

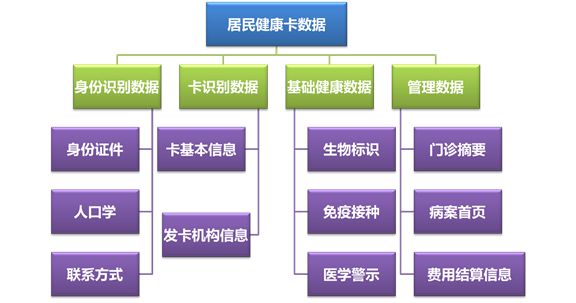

标准规定了居民健康卡内容框架、数据标准及数据格式。居民健康卡数据分为身份识别数据、卡识别数据、基础健康数据、管理数据四大类(见图2),可以记录居民血型、过敏反应、凝血紊乱、联系人信息等情况,方便紧急情况下对持卡人进行急救;也可以记录最近的门诊核心信息(5次)和住院核心信息(3次),可以在脱机情况下方便医生了解持卡人既往健康信息以及方便核算报销就医费用。

图2 居民健康卡数据内容框架示意图

规定读卡终端规范,确保卡准确读写

标准规定了读卡终端与计算机通信接口、通讯速率、传输方式等内容。终端射频接口应符合ISO/IEC 14443通讯协议。终端应带有至少一个安全存取模块(SAM)卡座,用以支持居民健康卡应用的安全认证功能。

采用国密算法,统一密钥确保数据安全

保障居民健康信息安全是居民健康卡设计的核心工作之一。居民健康卡采用国家密码管理局颁布的对称算法SM1算法,非对称算法SM2算法和杂凑算法SM3算法。根据国家密码管理现行规定,由于采用国密算法,居民健康卡目前必须采用国产芯片。《居民健康卡技术规范》还规定了密钥和个人密码的存放、安全报文传送、密钥机制及子密钥分散、数字签名产生与验证、安全规划等内容,对居民健康卡卡内的个人基本信息、健康信息、费用信息等重要信息明确了分级安全保护规划,确保数据安全。

明确卡应用规范,预留多应用环境

标准规定了居民健康卡文件结构、应用标识符、应用密钥配置与用途、应用流程等内容,定义了居民健康卡在医疗领域的各项专有应用,DDF1是居民健康卡应用环境,DDF2是其他预留应用环境。为其他社会公共服务应用预留应用环境,为实现居民健康卡与市民卡、金融卡等其他公共服务卡“多卡合一”,做到“卫生通用、开放兼容”提供了技术保障。

明确加载金融应用居民健康卡及终端技术要求

从群众需求和社会发展要求来看,居民健康卡未来必须支持“一卡多能、方便使用”。居民健康卡在实现跨机构跨地区看病就医一卡通和新农合即时结算等基本功能基础上,整合扩展银行卡功能以及如市民卡等其他社会公共服务功能将是必然趋势。但是实现全国一卡通是一项极其复杂的系统工程,其安全、稳定运行的背后需要一系列国家层面标准规范和跨部门运行机制、政策措施的支撑保障。如按照中国人民银行的规定,具有金融功能居民健康卡的发行必须由人民银行和卫生部共同签署指导意见并联合制定有关金融技术规范,确保卡片及服务终端设备的兼容性和安全性。商业银行与卫生部门合作发卡前,须上报人民银行通过审核后才能接入中国银联网络。

卫生部和中国人民银行共同协商制定了《加载金融应用居民健康卡及终端技术要求》,作为《居民健康卡技术规范》的规范性附录文件。该附录明确了多应用卡片文件结构、多应用选择流程,在居民健康卡加载金融功能应用的情况下对居民健康卡用户卡及读卡终端提出了技术要求,能有效指导居民健康卡加载金融功能工作开展。

建立完善居民健康卡注册管理标准规范体系,规范卡应用

居民健康卡建设是一项意义重大但涉及众多复杂问题的重大工程,建立完善统一的标准规范体系有利于实现居民健康卡在跨区域、跨业务领域、跨机构应用的互联互通和互认识别。在已制定的居民健康卡制作、发行有关的六大类15项标准规范基础上,卫生部也在组织试点地区共同制定居民健康卡注册、管理有关的标准规范,如补卡、换卡、卡挂失/解挂等服务规范,以及卡注册管理信息系统建设规范等,以指导居民健康卡注册管理各项工作规范化开展;并结合金融等社会公共服务,不断深化、丰富卡应用,为老百姓提供更加便捷、实惠的持卡就医服务。

相关知识

居民健康卡技术规范

居民健康卡制卡规范

居民健康卡工作方案范文

居民健康卡读卡器

卫生部将发放居民健康卡相关规范已制定

居民健康卡解读

居民健康卡规范应用情况浅析

【居民健康卡读卡器】价格,厂家,门禁读卡器

居民健康档案管理规范

居民健康卡是什么卡是医保卡吗(在居民健康卡怎样设置人脸识别?)

网址: 《居民健康卡技术》规范解读 https://m.trfsz.com/newsview1143202.html