拉屎最快、最干净的 1 种姿势,很多人却不知道!

早晨起床后急急忙忙跑去厕所,终于挤出了几滴,却发现自己的便便既干硬又难以排出,不仅浪费了时间,还让你感到不适。

这种令人沮丧的情况很多人都曾经历过,便秘像一个无形的困扰,常常让我们在最尴尬的时刻捉襟见肘。

事实上,排便不仅仅是一个日常生理活动,它影响着我们的健康、心情,甚至我们的自信。

而要想顺畅地排便,除了饮食、运动等方面的调整外,一个你可能忽视的关键因素就是排便姿势。

没错,排便时的姿势能够决定你便便的“出场顺畅度”。

但很多人并不知道,原来正确的姿势,能让你轻松解决困扰,真正做到“拉屎最快、最干净”。

便秘的常见误区与辨识

很多人常常误以为“便秘”只是排便次数少,实际上便秘的标准并不完全依赖于排便的频率。

根据医学研究,便秘的主要判断依据是:

每周排便次数少于两至三次。

排便时感觉非常费力,便便干硬,甚至需要用力或者手法辅助。

排便后依然觉得没有完全排空,且长时间没有便意。

也就是说,即使你每天都有排便,但如果便便干硬、排便时费力,或者排便后仍感到不畅,也可能是便秘的表现。

更进一步地,便秘的成因非常复杂,可能涉及多方面的因素,包括饮食、生活习惯、肠道功能问题,甚至是心理压力。

误解便秘的症状,可能会让我们错过最佳的缓解时机。

排便姿势

我们之所以不顺畅,有时并不是因为肠道出了问题,而是因为“排便角度”出了问题。

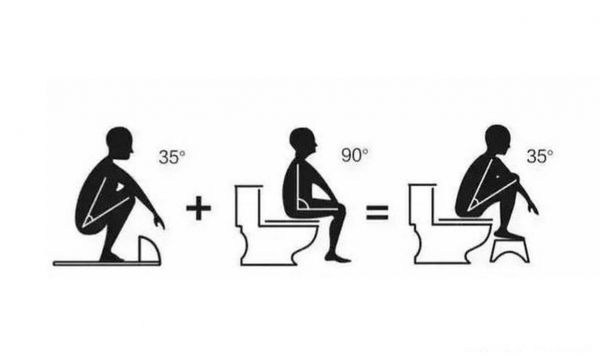

研究表明,蹲姿排便比坐姿更有利于便便的顺利排出。

为什么蹲便能够如此有效?原因在于身体的解剖结构。

蹲姿排便时,肛门和直肠之间的“排便角度”会扩大,这有助于便便更加顺畅地通过肠道排出。

具体来说,在蹲便时,直肠和肛管的夹角达到126度,这个角度能够使直肠更直,便便的排出就更为顺利。

而坐姿时,这个角度只有100度,肠道的曲度增加,便便排出时就需要更多的努力。

有一项关于排便姿势的实验,在28名健康志愿者中进行。

研究结果发现,蹲便时排便的平均时间为51秒,而坐便时的排便时间分别为114秒和130秒。

这意味着,蹲便不仅更有效,还能节省更多时间。

而坐姿的马桶,由于结构原因,往往使得这些肌肉处于紧张状态,增加了排便的难度。

如果你的家中没有蹲便器,怎么办?

不必担心,坐便同样有方法可以优化。

通过调整坐便时的姿势,也可以让排便过程更加顺畅。

研究显示,适当调整坐便的姿势,也能够有效改善排便角度,提升排便效果。

最佳的坐便姿势应该是:双脚抬高,利用一个小凳子或脚凳支撑双脚,使得腿部微微弯曲;

同时,上半身要稍微向前倾,这样能够帮助增加肛门直肠的角度,从而模拟出蹲姿的效果。

养成良好的排便习惯

虽然正确的排便姿势至关重要,但仅仅依赖姿势来解决便秘可能还不够。

良好的排便习惯和生活方式同样是非常重要的。

你可能不知道,养成规律的排便习惯也能有效缓解便秘。

比如,很多人有一个常见的误区,等到便意非常强烈时才去厕所。

但事实上,这样做可能会导致便秘,因为长时间憋便会使大肠吸收便便中的水分,从而使便便变得更加干硬,排便变得更加困难。

如果你每天固定时间去厕所,即使没有特别强烈的便意,也可以帮助你培养肠道的规律性。

建议早晨起床后和餐后2小时内尝试排便,成功率较高。

早晨排便时,由于胃肠道的自然反射,大脑信号会刺激结肠蠕动,促进便意。

此外,保持每天一定的活动量也是非常必要的。

长期久坐会影响肠道蠕动,进而导致便秘。

所以,规律的运动可以增强肠道动力,促进排便,尤其是快走、跑步等有氧运动。

饮食和水分摄入

我们每天的饮食习惯,直接影响着肠道的健康。

高脂肪、低纤维的食物往往容易导致便秘,而富含膳食纤维的食物则能够有效缓解便秘。

膳食纤维的作用

膳食纤维是缓解便秘的“法宝”。

它能够增加便便的体积,并帮助肠道保持适当的水分,从而促进顺畅排便。

常见的富含膳食纤维的食物包括全麦食品、蔬菜和水果。

补充水分的重要性

除了纤维,水分的补充同样重要。

每天保持足够的水分摄入可以防止便便干硬,帮助软化粪便,使其更容易排出。

因此,保持良好的饮水习惯对于缓解便秘至关重要。

掌握排便的“黄金法则”

排便看似简单,但要做到顺畅高效,姿势、习惯、饮食等方面都需要综合考虑。

通过了解科学的排便姿势、培养健康的生活习惯、调整饮食结构,你可以轻松解决便秘困扰,享受更健康的生活。

调整一下姿势,让排便变得更加顺畅。

同时,不妨也培养一些良好的排便习惯,帮助自己走得更远,享受更清爽的每一天。

相关知识

哪种姿势排便姿势最顺畅 3种方法排便最通畅

让你很会拉屎的食物大比拼!第一名很多人都不知道

十多天不大便,却还没有便意,体内的屎去了哪?很多人不知原因

男性四大常见睡姿,只有最后一种最健康,可很多男性却不愿意尝试

哪种排便姿势更健康?

五种最佳的受孕姿势(真人示范)

最健康的睡姿其实是它,很多人想不到!

好几天都没有排便,体内的屎去哪里了?很多人不知道

哪种姿势最有利于健康 从姿势看寿命

房前屋后这个果树,很多人只知道吃果实,却不知道叶子泡水喝作用大

网址: 拉屎最快、最干净的 1 种姿势,很多人却不知道! https://m.trfsz.com/newsview1157918.html