经济专家:2022年中国经济如何应对三重压力

图说:“中新财经2021年会”现场。 中新网记者 翟璐 摄

中国青年报客户端讯(中青在线见习记者 陈戈辉)12月29日,由中国新闻社主办,中国新闻网、中国新闻周刊、国是直通车、中新经纬承办的“中新财经2021年会”在北京举行。年会以“行稳2022”为主题,邀请相关部委领导、经济学家及企业代表,研讨2022年中国与全球发展的新形势、新政策、新动能,凝聚发展共识,汇聚奋进力量。

2022年将至,面对百年变局叠加世纪疫情的复杂局面,中国经济如何攻坚克难,实现“稳字当头、稳中求进”,受到全球瞩目。

在年会主旨演讲环节,与会专家学者围绕中国经济如何应对三重压力、对2022年的展望与思考、中国平台经济与共同富裕等主题进行发言。

中国新闻社社长陈陆军表示,虽然经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,但在党中央的坚强领导下,在中华民族伟大复兴的使命召唤下,中国有能力、有办法、有信心,也更有底气破解难题、破浪前行。陈陆军指出,2022年将是攻坚克难的一年。新的一年困难和挑战明显增多,如何推进共同富裕,如何确保初级产品供给,如何为资本设置红绿灯,如何促进房地产业健康发展和良性循环,如何避免运动式减碳,这些都需要准确把握和深入解读中央经济工作会议精神,凝聚各方智慧,探讨对策建议。

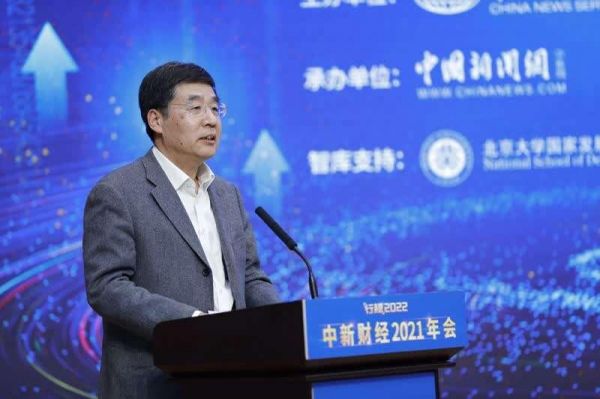

图说:中国工业经济联合会会长、工信部原部长李毅中进行主旨演讲。 中新社记者 田雨昊 摄

“面临三重压力,发展是硬道理。”中国工业经济联合会会长、工信部原部长李毅中表示,在此背景下,要聚精会神搞建设,一心一意谋发展,要准确地把握中国仍处在社会主义初级阶段这个基本国情。“我们是世界第二大经济体,是世界第一大制造国,但我们的人均GDP还只是全世界的63%。”他提到,要认清中国工业发展有哪些不充分、不平衡、差距和问题。

图说:国务院发展研究中心原副主任张军扩进行主旨演讲。 中新网记者 翟璐 摄

“对于明年中国经济发展面临的形势和环境,简单讲就是有利条件仍然突出,困难挑战不小。”国务院发展研究中心原副主任张军扩指出,中国经济供给体系完善、国内市场巨大、人力资本充沛、科技实力增强、营商环境优化、宏观调控有力等优势条件十分突出,经济活力和韧性较足,这些有利因素是战胜困难、风险和挑战的底气。与此同时,更要清醒地看到,我们明年发展面临的困难和挑战。为此,经济政策既要统筹考虑、综合平衡,也需要根据形势的变化不断地调整和优化。

面对压力和挑战,中国已释放出明确的稳增长信号。围绕这一任务,2022年将怎么干?

李毅中强调,要把经济发展的着力点放在实体经济上。他提到,针对“脱实向虚”,工业被空心化、边缘化,工业制造业占比过早、过快下降等状况,党和国家从理论上、体制机制上、政策措施上采取了一系列措施。要落实“工业是立国之本、制造业是强国之基”的战略定位,在实现现代化的新征程上,工业和制造业仍然起着支撑、带动和保障的作用。

李毅中说,在大变局新形势下,中国制造要有新突破。具体而言,要提高创新能力,加快关键核心技术和行业共性技术攻关;深入推动数字经济与实体经济深度融合;强化工业基础能力;深入推进绿色低碳制造;大力推动重点领域突破。

张军扩表示,明年稳增长的关键之一是要适当加大扩大内需的政策力度。在当前内需增长乏力,经济下行压力持续不减的情况下,扩大内需,特别是针对稳定和扩大投资需求适当加大政策力度,不仅是必要的,也是紧迫的。“这是短期稳增长的需要,也是中长期优化发展结构、夯实发展基础、增强发展后劲的需要。”

年会现场,中国新闻社正式宣布启动跨平台、多语种、开放多元的融媒体品牌——“中新财经”。将作为中新社在财经领域重点建设的共享品牌、共享平台。

图说:中新财经品牌启动现场。 中新社记者 田雨昊 摄

来源:中国青年报客户端

相关知识

中国经济,“转向”2025

经济下行如何影响国民心理健康?如何有效应对?

经济形势对心理健康的影响:如何应对波动和压力?

首季中国经济热点问答:老年人口近3亿,银发经济如何开启新蓝海?

经济压力大怎么办,如何缓解压力,自责

“睡眠经济”市场规模超4000亿,如何深挖老年群体经济?

国家发改委:银发经济包含“老龄经济、备老经济”两个方面

2025年中国经济怎么走?中央经济工作会议释放十大政策信号

从三个“大”数字 看中国经济如何实现开门红

新经济发展分析

网址: 经济专家:2022年中国经济如何应对三重压力 https://m.trfsz.com/newsview1165433.html