吃火锅时如何选择食材更健康?营养师推荐!

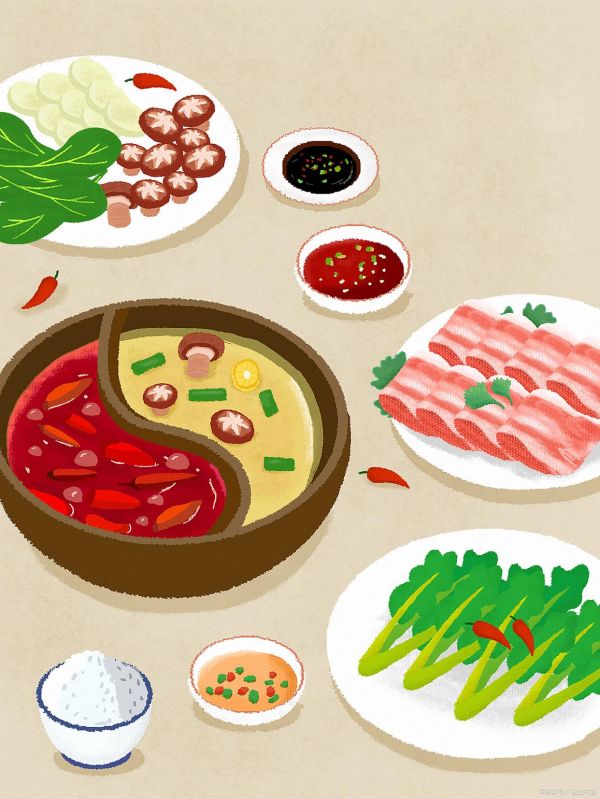

火锅,作为中国传统的美食之一,深受广大食客的喜爱。无论是寒冷的冬日还是温暖的春夜,围坐在一起涮锅聊天,享受热气腾腾的美味,无疑是一种惬意的体验。然而,火锅虽然美味,但如果不注意食材的选择,可能会摄入过多的热量和不健康的成分,影响身体健康。因此,如何在享受火锅的同时,选择更健康的食材,成为了许多人的关注点。今天,我们就来探讨一下,如何通过科学合理的食材选择,让火锅变得更加健康。

1. 肉类:优选瘦肉与低脂肉类

火锅中的肉类是许多人的心头好,尤其是肥牛、羊肉卷等高脂肪的肉类,口感鲜美,但在健康方面却需要有所取舍。为了减少饱和脂肪酸的摄入,建议选择瘦肉或低脂肉类,如鸡胸肉、鱼片、虾仁等。这些食材不仅脂肪含量低,而且富含优质蛋白质,能够为身体提供充足的营养,同时避免过多的热量摄入。

此外,鱼类和海鲜类食材还含有丰富的不饱和脂肪酸,特别是深海鱼中的Omega-3脂肪酸,对心血管健康有益。选择这些食材不仅可以满足口腹之欲,还能为身体带来更多的健康益处。

2. 蔬菜:增加膳食纤维的摄入

蔬菜是火锅中不可或缺的一部分,不仅能增添色彩,还能为火锅增添清爽的口感。更重要的是,蔬菜富含膳食纤维、维生素和矿物质,有助于促进肠道蠕动,帮助消化,预防便秘。常见的火锅蔬菜如菠菜、生菜、白菜、金针菇、香菇等,都是不错的选择。

尤其值得一提的是菌类食材,如金针菇、香菇、平菇等,它们不仅口感鲜美,还富含多种氨基酸和微量元素,具有很高的营养价值。菌类食材可以吸收汤底的味道,吃起来更加鲜美,同时也为火锅增添了更多的层次感。

3. 主食:选择全谷物替代精制主食

传统火锅中常常会搭配米饭、面条等主食,这些精制碳水化合物容易导致血糖快速上升,长期食用可能会影响血糖稳定。为了更健康地享受火锅,可以选择全谷物类主食,如糙米饭、燕麦片、红薯等。这类食物富含膳食纤维,消化吸收较慢,能够更好地维持血糖稳定,避免餐后血糖波动过大。

此外,红薯、山药等根茎类食材还可以作为火锅中的配菜,既能增加饱腹感,又不会给身体带来过多的热量负担。它们富含膳食纤维和多种维生素,有助于增强免疫力,保持身体健康。

4. 汤底:清淡为主,少油少盐

火锅的灵魂在于汤底,不同的汤底决定了火锅的整体风味。然而,一些重口味的汤底,如麻辣锅、骨汤锅等,往往含有大量的油脂和盐分,长期食用可能对健康不利。为了减少油脂和盐分的摄入,建议选择清淡的汤底,如清汤锅、菌汤锅、番茄锅等。这些汤底不仅味道鲜美,还能更好地突出食材本身的风味。

如果喜欢浓郁的口感,可以选择自制的鸡汤或排骨汤作为汤底。提前将鸡肉或排骨炖煮一段时间,去除表面的浮油后再用来做火锅汤底,这样既能保留浓郁的汤味,又能减少油脂的摄入。此外,还可以加入一些枸杞、红枣等食材,既增加了汤底的营养价值,又赋予了火锅更多的风味层次。

5. 配料:少糖少盐,注重天然调味

火锅的蘸料也是影响健康的重要因素之一。传统的蘸料如麻酱、沙茶酱等,虽然味道浓郁,但往往含有较高的油脂和盐分。为了更健康地享受火锅,可以选择简单的蘸料组合,如蒜泥、香醋、酱油等。这些天然调味品不仅能提升食材的风味,还能减少不必要的油脂和盐分摄入。

此外,还可以尝试自己动手制作蘸料,比如用新鲜的柠檬汁、辣椒油、蒜末等调制出适合自己口味的蘸料。这样不仅能保证食材的原汁原味,还能根据个人喜好调整调料的比例,避免过量摄入不健康的成分。

6. 火锅频率:适量为宜,避免过度

虽然火锅是一道美味的佳肴,但也不宜过于频繁地食用。每周1-2次的火锅频率是比较合理的,既能满足口腹之欲,又不会对身体造成过多的负担。尤其是在选择火锅食材时,要注意荤素搭配,尽量做到多样化,避免单一食材的重复摄入。

此外,火锅的时间也应控制在1-2小时以内,避免长时间涮煮导致食材过度烹饪,失去原有的营养成分。适量的火锅时间不仅能更好地享受美食,还能避免因长时间坐着不动而导致的身体不适。

火锅作为一道充满乐趣和温馨的美食,完全可以成为我们日常饮食中的一部分。通过合理选择食材、搭配清淡的汤底、使用天然的调味品,我们可以在享受火锅美味的同时,兼顾健康。无论是在家庭聚会还是朋友聚餐,都能以更健康的方式品尝这道美味的传统佳肴。希望这篇文章能为大家提供一些实用的建议,帮助大家在未来的火锅时光中吃得更健康、更开心!

相关知识

吃火锅时如何选择食材更健康?营养师推荐!

营养师推荐:3种健康火锅的秘诀

火锅食材搭配:如何吃出营养与健康

如何挑选健康的火锅食材?

营养师陪您健康吃火锅!

如何选择火锅底料?科学选购指南让你涮锅更健康

营养吃火锅,健康过暖冬

火锅如何变身健康菜:建议选择简单锅底

如何健康吃火锅,火锅健康吃法

孕妇吃火锅如何选食材

网址: 吃火锅时如何选择食材更健康?营养师推荐! https://m.trfsz.com/newsview1169796.html