真正的健康源于内心的和谐

健康是人人所必须的,也是人人都追求的。那么,何谓健康呢?健康是身心和谐,不但身体无病无痛,而且情绪和心理舒畅。

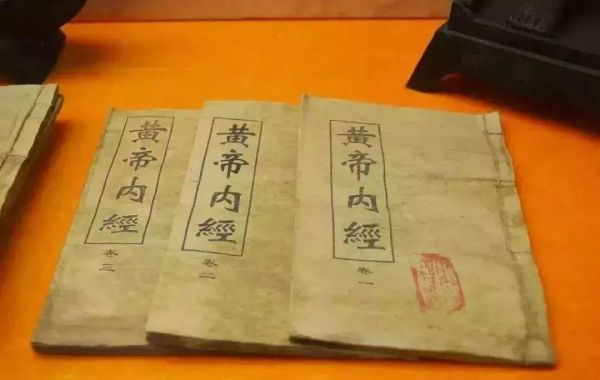

如何才能找到并且维持健康呢?我的观点是,《内经》是指导我们健康的终极经典。按《内经》的理念去养生,用《内经》的方法去指导生活工作,即能得到健康。

今时我们都重视养形,特别是重视调节饮食。比如,现代营养学强调营养,这其实是养形。其实光是养形还远远不够,我们还需要养神。我的理解是,虽然说生命是形与神的结合体,但形为标,神为本。养生求本,养神才算是治本。

关于健康,《内经》认为,形神兼顾才能身心和谐。由此强调,养生当重视两点,一是养形,方法是“法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳”;二是养神,方法是“恬淡虚无,精神内守”。

就养神的方法而言,如何才能做到“恬淡虚无,精神内守”呢?我的观点是,要回归自性、本性。这才是至高层次上的养神。

一般认为,只有修行人才需要回归本性,以追求成佛成圣得道。我的观点是,人人都需要回归自性、本性。为什么?因为人人都有自己至贵至重的生命,人人都应该维持好自己的生命。而回归自性、本性即有利于让生命更灿烂。

何谓自性、本性呢?

关于自性,顾名思义,就是自在本性,自然本性。关于本性,是指人的天性。我的理解是,自性与本性两者在本质上是一致的,没有差别。王阳明说:“此心光明”,即是自性或本性的显露。

生活中我们总有这样那样的烦恼,为什么?因为心中有所执着,有所好恶,有所忧患。此即《大学》所言:“身有所忿懥,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。”

所谓回归自性、本性,那是把心中的那些执着、好恶、忧患等都放下来。如果有恼怒、恐惧、喜好、忧患等情绪滞留在胸中,心就不得其正了。当心被各种情绪给牵绊羁留的时候,心就不能履行其职能了,就会心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。结果就是不但心中有了忧虑、烦恼等各种负面情绪,而且累及身体,甚至导致疾病的发生。

《大学》强调:“修身在正其心”。我的观点是,养生亦在正其心。心正则身必身,最终达到心身和谐的健康状态。

有人问,有没有不用自己辛苦的养生方法?我的观点是,没有。吃营养品、保健品或许有点安慰的效果,但都是外求。我们更应该自律,更应该向内去求。试想,自己的生命,自己都不肯花点精力去维持,岂不是对自己的极大不负责任。

生活中所见,重视养生的人很多,但真正会正确养生的却极少。为什么?多数人都是在外求上下功夫,依赖外物来维持生命与健康,固然有些效果。但如果内心不正,外求的效果必然很差。

诚如《内经》所言,如果我们能真正达到清静无为,一切顺其自然,不要人为地去做那些违背自然规律的事情,使自己放松下来,心平静下来,把自己放空,使自己融入天地之中,那么,其生命一定灿烂且安稳。

俗话说:“说着容易做着难”。难在何处?难在放不下,难在总是有各种执着以及各种自我。内心不能恬淡,精神不能内守,总是处于躁动、喧嚣、扰乱之中,试问,如何才能“真气从之”呢?

有研究证实,愤怒、憎恨、欲望、恐惧、忧虑、悲伤、绝望、责备、冷漠、羞愧……这些都是负面情绪。越是有这样的情绪的人,其生命的能量值就越低,其生命层次也就越下降,其健康也越差。

反之,如果能有淡定、乐观、主动、宽恕、爱、敬重、喜悦、平静、平和……等情绪,这些都是正面的能量。越是有这样的情绪的人,其生命的能量值就越高,其生命层次也就越上升,其健康也就越好。

由此说,学习《内经》的理念,在调节饮食、起居和运动的基础上,保持恬淡之心,顺其自然,乐观积极,仁爱慈悲,使内心和谐,这样才能达到最佳的养生效果。(董洪涛)#健康#

相关知识

真正的健康,就是身心灵和谐

真正的健康,就是身心灵的和谐

真正的健康是一种平衡:身心和谐的秘诀

心理和谐:社会和谐的重要内容

真正的有机生活:与自然和谐共生!

道德经与心理健康:道教对身心和谐追求,达到身心和谐的理想状态

心与健康:探寻身心灵的和谐之道

【生命的健康:身、心、灵的和谐统一】

性养文化的研创源于对家庭和谐与健康挚爱

《古文字与生命和谐》04、理解健康的内涵

网址: 真正的健康源于内心的和谐 https://m.trfsz.com/newsview1219168.html