智能手环监测心率靠谱吗?医生揭秘“健康数据焦虑”陷阱

#惊蛰健康说#

近年来,智能手环凭借实时心率监测、睡眠分析等功能,成为年轻人追捧的“健康管家”。数据显示,2024年全球智能手环用户已超3亿,但由此引发的“健康数据焦虑”却愈演愈烈——有人因手环显示“心率异常”彻夜难眠,有人频繁跑医院复查,甚至有人因误判数据擅自用药

——当科技遇上人性,我们该如何与数字共存?

【社会现象:从“健康助手”到“焦虑推手”】

凌晨3点,26岁的程序员小林第5次查看智能手环的睡眠心率数据——“夜间最低心率45次/分”,他颤抖着搜索“心动过缓猝死风险”,却不知这只是手表滑落导致的监测误差。

这不是个例。丁香医生《2025国民健康报告》显示:76%的90后每天查看健康数据超10次,35%因设备报警引发恐慌性就医。智能穿戴设备的普及,让心率、血氧、睡眠评分成了新一代“数字牢笼”,人们一边依赖数据,一边被数据绑架。

典型焦虑场景:

运动误判:手环将跑步时的肌肉震颤误读为“房颤”,用户直奔急诊室;

数据放大:血氧饱和度从98%降至95%,引发“缺氧恐惧”;

睡眠内耗:深睡时长减少10分钟,立即购买千元助眠产品。

【技术解析:医疗级VS消费级,精度差的不止一个零】

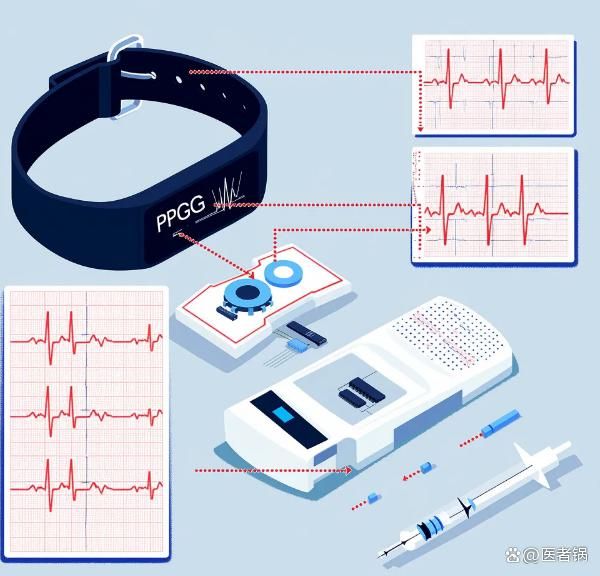

1. 原理差异:

消费级手环:采用光电容积脉搏波(PPG)技术,通过绿光反射测算血流变化,成本30-120元,误差±5%(运动时高达±15%);

医疗级设备:如动态心电图仪,通过电极捕捉心脏电信号,误差<±2%,需药监局二类医疗器械认证。

2. 误判案例:

房颤乌龙:某品牌手环将健身时的快速心率误判为“房颤”,用户3天内辗转3家医院;

血压过山车:光电模拟血压监测误差±15mmHg,用户因“高血压警报”擅自停药致眩晕。

3. 认证鸿沟:

医疗设备需通过72小时压力测试,而消费级产品仅需基础电磁兼容认证。某千元手表宣传“医疗级精度”,实测血氧误差超30%。

【情感共鸣:被算法喂养的“赛博疑病症”】

案例1:28岁白领小雅每天搜索“胸闷+手麻”超30次,体检正常却患上焦虑症,医生诊断:“你的健康敌人不是心脏,是搜索引擎。”

案例2:高中生对照“渐冻症症状”后吞咽困难,最终确诊“躯体化障碍”——大脑被网络信息驯化出虚假症状。

焦虑传导链:

数据波动(手环显示异常)→

信息轰炸(算法推送疾病视频)→

躯体反应(紧张引发真实心悸)→

检查依赖(反复就医验证安全感)

【理性破局:与数字共存的3个法则】

1. 建立“数据防火墙”

每天查看健康数据≤3次,屏蔽危言耸听的自媒体账号;

关注7天均值而非瞬时值,心率正常波动范围可达20次/分。

2. 掌握“误差识别术”

运动时优先用胸带式心率仪(误差<±1%);

血氧检测前确保手腕温暖,指甲油会干扰PPG信号。

3. 重建“身体信任度”

当数据与体感冲突时,记住医学黄金准则:“人不是机器,头晕比血氧值更真实”;

定期体检替代高频自测,三甲医院误诊率<3%,而自我误诊率超60%。

结语

智能手环是时代的礼物,但健康不应是算法操控的数字游戏。正如协和医院心内科主任所言:“科技该做身体的翻译官,而非审判官。”放下对绝对精准的执念,或许我们才能找回真正的健康自由。

相关知识

智能健康手环的健康监测与数据分析.pptx

智能手环的心率监测与健康管理

手环心率监测靠谱吗?背后的科学原理3分钟科普

你的手表测量还准吗?带你揭秘智能手表心率监测的三大原理!

天价健康产品:老年人如何应对健康焦虑与消费陷阱

小米手环8心率监测大揭秘

智能手环充电大揭秘

心脑血管疾病监测预警手表,真的靠谱吗?

健康穿戴:智能手表心率监测真的是智商税吗?

揭秘生酮饮食:是减肥神技还是健康陷阱?

网址: 智能手环监测心率靠谱吗?医生揭秘“健康数据焦虑”陷阱 https://m.trfsz.com/newsview1248604.html