清华大学王朝晖/姜玮团队在有机圆偏振发光领域取得重要进展

清华大学王朝晖/姜玮团队在有机圆偏振发光领域取得重要进展

2024-05-25鉴于圆偏振发光(Circularly Polarized Luminescence, CPL)在3D显示、自旋信息通讯、信息存储和加密、生物成像等领域的巨大应用前景,基于手性体系的圆偏振发光研究成为了目前手性功能材料研究的重点。目前圆偏振发光领域面临两个主要挑战:(1)兼具高发光不对称因子(glum)和高发光效率(ФPL);(2)手性产生、传递和放大的机制与规律。相比于手性配合物、手性聚合物和手性超分子组装体,手性有机小分子具有结构明确、种类丰富、发光效率高、光电性质可调等特点,可成为最有前景的一类圆偏振发光材料。近年来,基于中心手性、面手性、轴手性和螺旋手性的有机小分子圆偏振发光研究取得了长足的发展,然而绝大多数体系的发光不对称因子(glum)仍低于10-2,只有极少数体系达到10-2~10-1,但往往发光效率低或制备纯化困难。

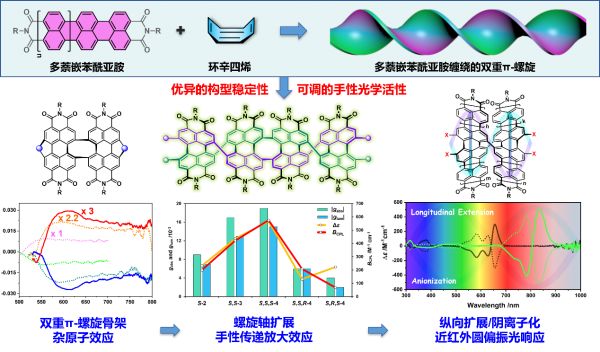

清华大学王朝晖/姜玮研究团队长期致力于纳米碳材料的化学基础,聚焦分子碳的精准高效合成和应用基础研究(Acc. Chem. Res. 2014, 47, 3135-3147; Acc. Chem. Res. 2021, 54, 961-975; J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 14976-14991)。为了合理设计高效的圆偏振发光材料,研究团队发展了一类基于多萘嵌苯酰亚胺的新型手性分子碳,该体系具有独特的共价双重π-螺旋稠环结构、优异的构型稳定性和可调的手性光学活性,不仅是一类有潜力的圆偏振发光材料体系,同时为揭示手性产生、传递和放大的机制与规律提供了理想模型。

早在2010年,研究团队通过铜介导的Ullmann自偶联反应实现了苝酰亚胺缠绕的双重π-螺旋纳米带的高效合成(Chem. Commun. 2010, 46, 6078-6080)。在近期研究中,该团队进一步优化结构,首先设计合成了双重π-螺旋二聚体,将具有优异光电性质的苝酰亚胺单元(PDI)与马鞍形构型的环辛四烯单元(COT)融合,实现了高效的圆偏振发光(|glum| = 0.01,ФPL = 62%);进一步通过在湾位引入氮杂环大幅度地提升了圆偏振发光不对称因子(|glum| = 0.03,ФPL = 41%),而硅杂环的引入则可保持发光不对称因子的同时显著提升发光效率(|glum| = 0.013,ФPL = 68%),该数值也是目前已报道的手性小分子圆偏振发光的最高值之一。借助S1→S0激发态的跃迁偶极矩矢量(μ和m)的原子贡献分解(沿z轴),揭示了圆偏振发光性能提升的根本原因源于湾位杂环引入对体系的电/磁跃迁偶极矩密度分布的影响。相关研究成果分别发表于J. Am. Chem. Soc. [1] 和ACS Mater. Lett. [2],文章第一作者分别为刘豫健博士研究生和马泽通博士。

图1. 基于多萘嵌苯酰亚胺缠绕的双重π-螺旋的高效有机圆偏振发光材料。

为了进一步在分子层次上阐明手性传递和放大的规律,该团队构建了沿螺旋轴共轭扩展的具有多手性中心的双重π-螺旋纳米带,包括二聚体、三聚体和四聚体(分别含有1~3个COT手性中心)的所有全同手性和非全同手性的立体异构体。全同手性二聚体(R-2 & S-2)、三聚体(R,R-3 & S,S-3)到四聚体(R,R,R-4 & S,S,S-4)表现出明显的手性传递放大效应:Δε分别为232 M-1 cm-1,435 M-1 cm-1和567 M-1 cm-1;|gabs|分别为0.009,0.017和0.019;|glum|分别为0.007, 0.013和0.015,均有超过2倍的不对称信号放大。而非全同手性四聚体的手性光学性能明显低于全同手性四聚体,如R,R,S-5 & S,S,R-5和R,S,R-6 & S,R,S-6的Δε值分别下降至131 M-1 cm-1和222 M-1 cm-1,|gabs|分别下降至0.006和0.004,而|glum|则分别下降至0.006和0.002,表明多手性中心的构型布局对手性传递的显著影响。借助含时密度泛函理论计算清楚阐明了在该双重π-螺旋纳米带中手性中心数量和构型布局对手性传递和放大的规律,证实了手性构型一致性对手性纳米带的手性光学效应调控的关键性作用。此外,刚性的分子骨架、芳基侧链取代以及湾位氯代等因素赋予了这类双重π-螺旋非常优异的发光效率(ФPL在83 %~95 %之间),因此,圆偏振发光亮度(BCPL = ελ × ФPL × |glum|/2)可高达575 M-1 cm-1,是目前已报道的手性小分子的最高值。相关研究成果发表于J. Am. Chem. Soc. [3],文章第一作者为刘豫健博士研究生。

基于对该体系跃迁偶极矩密度分布认识的基础上,研究团队进一步设计合成了一系列多萘嵌苯酰亚胺缠绕的双重π-螺旋二聚体,通过纵向共轭扩展多萘嵌苯酰亚胺单元成功实现了高效近红外手性光学响应和圆偏振发光。随着萘亚基数目的增加,圆二色光谱(CD)显示其响应波长具有近似线性的红移(从红到近红外)。特别是三萘嵌苯酰亚胺缠绕的二聚体表现出最强的科顿效应,即在666 nm处的最大|Δε|达到393 M-1 cm-1;进一步通过化学还原到其二价阴离子后,中性和二价阴离子之间的光学响应差异(|ΔΔε|)在833 nm处达到520 M-1 cm-1,刷新了近红外手性光学响应材料的新纪录。含时密度泛函理论计算表明,科顿效应的明显增强源于电跃迁和磁跃迁偶极矩的同时增强导致转子强度的增加的结果。值得注意的是,由于该体系的圆偏振发光亮度(BCPL)达到77 M-1 cm-1,是近红外圆偏振(NIR-CPL)发射体中报道的最高值。此外,在N-甲基吡咯烷酮中,所有手性二价阴离子在环境条件下都表现出优异的空气稳定性,半衰期长达10天。双重π-螺旋的纵向共轭扩展与阴离子化结合策略为进一步调控手性光学活性提供了新思路,这对未来的生物应用和手性开关具有重要意义。相关研究成果以发表于J. Am. Chem. Soc. [4],文章第一作者为陈凯博士研究生。

以上研究工作为设计综合性能优异的高效圆偏振发光材料提供了独特的见解。圆偏振发光作为下一代光电技术将具有极大的应用前景。基于有机分子的圆偏振发光性能研究还有很大的提升空间,亟需通过理性的分子设计,调控电/磁跃迁偶极矩矢量,厘清分子层次上的手性产生、传递以及放大的机制与规律,进一步通过在超分子层次精确调控其多级次组装结构,发展宽/强光谱响应的高效圆偏振发光材料体系。以上研究工作得到了国家自然科学基金委优秀青年科学基金项目和重点项目等的经费支持。

相关论文:

[1] Boosting Circularly Polarized Luminescence Performance by a Double π-Helix and Heteroannulation. J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 11397–11404, DOI: 10.1021/jacs.2c04012

[2] Dual Enhancement of Emission and Luminescence Dissymmetry Factor by Si-Heteroannulation of Double π-Helix. ACS Materials Lett., 2023, 5, 450–457, DOI: 10.1021/acsmaterialslett.2c01030

[3] Highly Luminescent Chiral Double π-Helical Nanoribbons. J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 5295–5304, DOI: 10.1021/jacs.3c11942

[4] Longitudinal Extension of Double π-Helix Enables Near-Infrared Amplified Dissymmetry and Chiroptical Response. J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 13499–13508, DOI: 10.1021/jacs.4c02914

研究团队简介

王朝晖,清华大学化学系教授,博士生导师。2006年入选中国科学院百人计划, 2012年获国家杰出青年科学基金资助,2014年获中国化学会-巴斯夫公司青年知识创新奖,2017年入选万人计划科技创新领军人才。长期从事分子碳材料体系的设计合成、可控组装以及分子器件的研究工作。迄今在国际学术刊物上发表SCI收录论文200余篇,并多次被作为研究亮点以及封面文章报道。在国际和国内学术会议上做邀请报告100余次。承担国家重点研发计划纳米科技专项(首席科学家)、国家自然科学基金重点项目、中国科学院先导B项目子课题、科技部国家重大研究计划子课题等。

https://www.x-mol.com/university/faculty/15480

姜玮,清华大学化学系副研究员,2011年博士毕业于中国科学院化学研究所,2017年入选“中国科学院青年创新促进会”会员,2021年获国家自然科学基金委优秀青年科学基金项目资助。长期聚焦共轭功能分子材料的高效创制和功能调控开展研究工作,迄今在Acc. Chem. Res., Chem. Soc. Rev., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., CCS Chemistry, Sci. China Chem.等国际学术刊物上发表SCI收录论文100余篇;荣获Thieme Chemistry Journals Award(2024),担任《Chinese Chemical Letters》编委。

https://www.x-mol.com/university/faculty/345219

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

相关知识

南开团队在食品营养与健康领域取得重要进展

解读全国平安健康家庭王朝晖夫妇的幸福之道

科学岛团队在生物型金属有机框架材料研究中取得新进展

深圳技术大学贺震旦教授团队在天然多糖营养与材料领域取得重要进展

南京有座“黄瓜大观园”,里面长着“黄金瓜”!南京农业大学黄瓜育种团队取得重要进展

USANA葆婴助力清华大学公益研究院 发布健康公益领域首本蓝皮书

扬州大学包文斌教授团队在呕吐毒素的肠道毒性研究领域取得新进展

学院在动力电池健康状态估计研究领域取得新进展

专访中诺集团董事长陈朝晖:大健康产业如何做到普惠大众

连发两篇,IF=32.4、18.5!华南农业大学该团队硕士生和博士生以第一作者在一区top期刊发表重要研究进展

网址: 清华大学王朝晖/姜玮团队在有机圆偏振发光领域取得重要进展 https://m.trfsz.com/newsview1253451.html