低血圧とは?特に注意が必要なのは?

血圧は、健康診断などで測定しますが、「自分は高血圧ではないから大丈夫」と気にしていない方も多いのではないでしょうか。高血圧はさまざまな病気のリスクにつながることは知られていますが、実は、血圧が低いのにも注意が必要な場合があります。

そもそも、「血圧」とは、「心臓から送り出された血液が、血管の内側を押す力」を指します。その力が弱い場合が「低血圧」となります。低血圧には国際的な診断基準がなく、一般に収縮期血圧(上の血圧)が100mmHg以下または拡張期血圧(下の血圧)が60mmHg以下をもって、低血圧と診断されることが多いです。

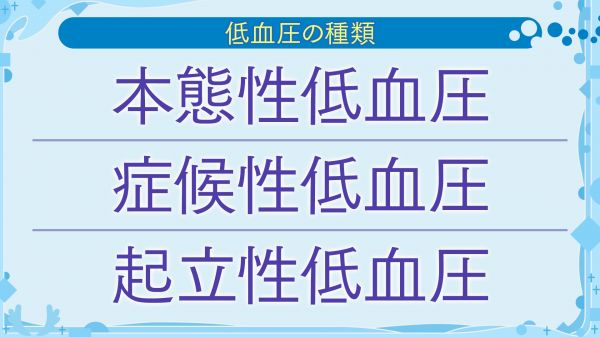

低血圧では、体に十分な血液が巡らず、酸素が行き渡らず、全身のだるさ、めまい、頭痛、肩こり、不眠、胃もたれ、吐き気、発汗、動悸などさまざまな症状があらわれます。ただし、これらは低血圧のみにあらわれる症状ではないので、こうした症状に当てはまる場合、原因のひとつとして「低血圧」を考えることが重要です。また、一言で「低血圧」といっても、常に上の血圧が100に届いていないが特に症状がない「本態性低血圧」、ケガによる大出血や心臓病など血圧低下の原因となる病気がはっきり分かっている「症候性低血圧」、そして、起き上がった時に立ちくらみが起こる「起立性低血圧」があります。

本態性低血圧は、若年の特に女性に多いとされていますが、無症状の場合が多く、その場合は心配する必要はありません。日常生活に支障をきたす可能性が高く、気を付けていただきたいのが「起立性低血圧」です。子どもは、交感神経、副交感神経のバランスが崩れる「起立性調節障害」による起立性低血圧が多いです。そして、高齢者にも多く起こります。「起立性低血圧」とは、急に立ち上がったりしたときや、長時間立っているとき、血圧が一時的に下がり、めまいや立ちくらみなどの症状が起きるものです。例えば、ベッドから起き上がった時などに急にフラッとする症状が起こります。ひどくなると、失神・吐き気やおう吐が起こることもあるので注意が必要です。

続きを読む