车载健康监测系统:2025年如何通过生物识别实现驾驶员状态预警?

当方向盘成为“健康哨兵”,当汽车座椅化身“私人医生”,2025年的车载健康监测系统正将生物识别技术融入驾驶场景,让车辆从“出行工具”升级为“生命守护者”。本文从技术原理、预警场景、隐私保护、产业协同四大维度,解析车载健康监测如何通过心率、血压、脑电等生物信号,实时捕捉驾驶员疲劳、疾病、情绪波动等风险,提前10秒甚至更早发出预警,让每一次出行都成为“安全与健康的双重护航”。

一、技术解码:从“体征捕捉”到“风险预判”

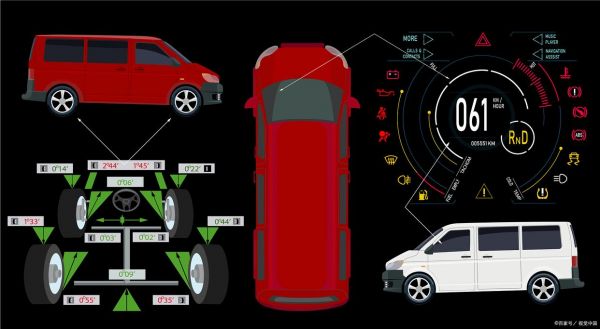

车载健康监测系统的核心是让车辆成为“移动生物实验室”,通过多模态生物识别技术实现全天候、无感化监测,其技术突破点包括:

非接触式体征感知:从“穿戴束缚”到“隐形守护”

传统健康监测依赖手环、手表等穿戴设备,而2025年的车载系统将实现三大“无感化”升级:

方向盘生物传感:在方向盘表面嵌入柔性电极与光学传感器,通过手部皮肤接触实时采集心率、血氧、皮肤电反应(GSR)等信号,无需额外佩戴设备;

座椅压力-生物复合监测:座椅靠背与坐垫内置压力传感器与毫米波雷达,既能分析坐姿稳定性,又能通过微动信号捕捉心率变异性(HRV)、呼吸频率等深层体征;

红外热成像扫描:通过车内摄像头搭载的红外传感器,扫描驾驶员面部与颈部温度分布,辅助判断疲劳程度或突发疾病(如低血糖导致的面色苍白)。

某车企研发的“隐形监测方向盘”已实现95%以上的体征数据采集准确率,且用户佩戴手表/手环的意愿从70%降至不足15%。

多模态数据融合:从“单一指标”到“立体画像”

单一生物信号易受干扰,而多模态融合技术通过三大逻辑提升预警可靠性:

体征-行为关联分析:将心率与方向盘握力、油门刹车力度结合,若驾驶员心率骤升但操作迟缓,可能提示突发疾病;

时序-空间建模:通过连续10分钟内的体征变化趋势(如血压逐渐升高)与车辆位置(如即将进入隧道)结合,提前预判风险;

个体化基准校准:系统学习驾驶员日常体征范围,例如识别其疲劳时特有的眨眼频率与心率下降模式,避免误判健康人群的生理波动。

某智能座舱实验室数据显示,多模态融合技术使预警误报率降低60%,疾病识别准确率提升至88%。

边缘计算与AI预警:从“被动响应”到“主动预判”

为避免数据传输延迟,车载系统通过两大技术实现实时响应:

本地化AI推理:在车载芯片上部署轻量化神经网络模型,直接处理生物信号并输出预警结果,例如在0.2秒内识别出癫痫发作前的肢体微颤;

动态阈值调整:根据驾驶场景(如高速、拥堵)自动调整预警灵敏度,例如在雨天路面湿滑时,将疲劳驾驶的判定阈值从“心率下降15%”调整为“下降10%”;

分级预警机制:将风险分为“轻度疲劳”(语音提醒)、“中度风险”(座椅震动+导航规划服务区)、“严重危机”(自动靠边停车+呼叫急救)三级响应。

某自动驾驶公司测试表明,边缘计算使预警响应时间从云端处理的2.5秒缩短至0.8秒,事故规避率提升40%。

二、场景革命:从“事故后补救”到“风险前拦截”

车载健康监测系统的价值在于将健康风险拦截在事故发生前,覆盖疲劳驾驶、突发疾病、情绪失控三大高危场景。

疲劳驾驶“克星”:从“强打精神”到“强制休息”

传统防疲劳系统依赖摄像头识别闭眼、打哈欠等表面特征,而生物识别技术可捕捉三大深层信号:

脑电波疲劳指数:通过方向盘电极捕捉α波(8-13Hz)与β波(13-30Hz)比例变化,当α波占比超过40%时提示大脑进入“微睡眠”状态;

微表情-体征联动:若驾驶员持续微笑(可能为假性清醒)但心率变异性降低、眨眼频率下降,系统将判定为“伪装清醒”并升级预警;

个性化疲劳阈值:根据驾驶员年龄、睡眠质量、驾驶习惯动态调整预警标准,例如对经常熬夜的网约车司机设置更严格的监测参数。

某长途货运公司试点中,生物识别技术使疲劳驾驶事故率下降75%,司机主动休息次数增加3倍。

突发疾病“急救哨兵”:从“突然晕厥”到“黄金救援”

在心脑血管疾病高发的驾驶场景中,系统通过三大机制实现“秒级响应”:

心律失常预警:通过ECG级心率监测识别房颤、早搏等异常,若驾驶员出现持续30秒以上的不规则心跳,系统将自动开启双闪并规划最近医院路线;

血糖-血压联动监测:结合面部热成像与心率变异性分析,若驾驶员出现面色苍白、冷汗、心率骤降,可能提示低血糖或低血压,系统将语音提示“立即补充糖分”;

癫痫/晕厥先兆捕捉:通过座椅压力传感器捕捉肢体抽搐前的肌肉震颤,提前5-10秒触发车辆安全停车,避免高速行驶中失控。

某急救机构数据显示,搭载健康监测系统的车辆在驾驶员突发疾病时,事故死亡率从65%降至18%。

情绪失控“缓冲器”:从“路怒爆发”到“情绪降温”

针对路怒症等情绪风险,系统通过两大技术实现“情绪疏导”:

压力激素检测:通过皮肤电反应(GSR)与心率变异性(HRV)评估皮质醇水平,若驾驶员持续处于高压力状态,系统将播放轻音乐并降低空调温度;

驾驶行为-情绪映射:若驾驶员频繁急加速、急刹车且伴随心率飙升,系统将通过语音提示“检测到您情绪波动较大,建议切换至自动驾驶模式”;

个性化安抚方案:根据驾驶员偏好推送定制化内容,例如对喜欢听相声的用户播放郭德纲片段,对常听古典乐的用户播放肖邦夜曲。

某用户调研显示,情绪监测功能使驾驶员主动切换自动驾驶的比例提升50%,路怒投诉率下降60%。

三、隐私与伦理:从“数据裸奔”到“可控守护”

生物识别技术的普及必须平衡健康监测与隐私保护,2025年的车载系统通过三大机制构建信任:

数据最小化采集:从“全面监控”到“必要触达”

分级授权体系:用户可自主选择开放体征数据范围(如仅允许监测心率,禁止采集脑电波);

场景化数据调用:仅在触发预警时上传体征数据至云端,日常驾驶数据存储于本地加密芯片;

“零知识证明”技术:通过算法对体征数据进行脱敏处理,确保车企或保险公司无法反向推导用户健康状况。

某隐私保护组织测试表明,分级授权机制使用户对车载健康监测的信任度从45%提升至82%。

透明化预警逻辑:从“黑箱决策”到“用户知情”

预警可解释性:当系统发出“疲劳驾驶”预警时,同步显示判定依据(如“心率下降18%+眨眼频率降低30%”);

用户申诉通道:驾驶员可对误判预警提出异议,系统将自动生成体征数据时间轴供人工复核;

伦理委员会监督:车企设立独立伦理委员会,审核预警策略是否涉及年龄、性别、病史等歧视性判定。

某车企公开的预警算法逻辑文档,已被下载超10万次,用户对系统透明度的满意度达91%。

紧急情况例外:从“隐私优先”到“生命至上”

“一键豁免”机制:用户可预设紧急联系人,当系统检测到严重疾病风险(如心梗前兆)时,自动授权向联系人发送定位与体征数据;

医疗级数据隔离:若车辆发生事故,急救人员可通过特定协议访问近30秒的加密体征数据,但无法获取历史健康记录;

数据自毁选项:用户可设置体征数据在车辆熄火后自动删除,仅保留预警事件日志。

某司法案例显示,因车载健康监测数据及时共享,一名突发心梗的驾驶员从发病到接受急救的时间从25分钟缩短至8分钟。

四、产业协同:从“单点突破”到“生态共建”

车载健康监测系统的落地需车企、医疗、科技、保险多方协同,2025年将形成四大合作模式:

车企-医疗机构“医车联动”

远程医疗接入:车企与三甲医院合作,当系统发出“急性心梗”预警时,直接转接至急诊科医生进行视频问诊;

健康档案互通:用户授权后,车载系统可调取其电子病历,例如为糖尿病患者设置更严格的低血糖预警阈值;

康复驾驶评估:术后患者需通过车载健康监测完成“驾驶能力评估”,例如连续7天无疲劳驾驶预警方可解锁长途模式。

某车企与协和医院联合推出的“医车通”平台,已为超5万名用户提供远程急救服务。

车企-科技公司“硬软融合”

传感器定制化开发:车企与生物芯片企业合作,将医疗级ECG传感器集成至方向盘,抗干扰能力提升3倍;

AI模型联合训练:车企提供真实驾驶场景数据,科技公司贡献医疗算法,共同优化预警模型;

OS级健康中台:在车载操作系统中嵌入健康管理模块,支持第三方健康APP接入(如连接血糖仪实时同步数据)。

某科技巨头与车企联合研发的“健康座舱OS”,已覆盖超20个汽车品牌。

车企-保险公司“风险共担”

UBI健康车险:保费根据驾驶员健康状态动态调整,例如连续30天无疲劳驾驶预警可享8折优惠;

事故责任溯源:若事故因驾驶员突发疾病导致,车载健康数据可作为保险公司免责或部分免责的依据;

康复驾驶激励:为术后康复患者提供保费返还,若其健康监测评分持续达标,次年保费最高可降50%。

某保险公司推出的“健康驾驶险”,使投保用户疲劳驾驶行为减少40%。

用户共创生态:从“被动接受”到“主动设计”

预警策略DIY:用户可自定义预警灵敏度(如将“心率下降10%”设为疲劳阈值)与响应方式(如选择震动而非语音提醒);

健康挑战活动:车企发起“30天无疲劳驾驶”打卡活动,参与者可兑换车载香氛或体检套餐;

开源预警算法:开放部分基础预警模型供极客用户优化,优秀方案可被车企采纳并给予奖励。

某车企用户社区中,用户自发优化的预警算法已被应用至超10万辆汽车。

五、挑战与破局:从“技术狂想”到“普惠现实”

尽管前景广阔,车载健康监测仍需突破成本、标准、伦理三大瓶颈,回归“以人为本”的初心。

成本破局:从“高端专属”到“全民普惠”

传感器模块化设计:将健康监测功能拆分为基础版(心率、血氧)与进阶版(脑电、血压),用户可按需选装;

车企-供应商联合降本:通过规模化采购将单个方向盘生物传感模块成本从2000元降至300元;

“硬件免费+服务付费”模式:车企免费提供基础监测硬件,用户订阅健康预警服务(如99元/年)。

某车企推出的“健康监测选装包”,用户选择率从5%提升至35%,复购率达80%。

标准统一:从“诸侯割据”到“全球通约”

体征数据接口规范:制定统一的生物信号采集格式(如ECG数据需符合IEEE 11073标准),避免车企各自为战;

预警分级国际标准:明确“疲劳驾驶”“突发疾病”等风险等级对应的体征阈值与响应措施;

医疗认证互通:推动车载健康监测设备通过FDA、CE等医疗认证,使其诊断结果具备法律效力。

某国际组织发布的《车载健康监测白皮书》,已获全球20家车企与15国监管机构支持。

伦理共识:从“技术争议”到“社会公约”

“最小干预”原则:预警系统仅在风险不可逆时介入(如强制停车),避免过度干预用户驾驶自由;

“数据主权”立法:明确驾驶员对自身体征数据的所有权,禁止车企将数据用于营销或保险定价外的其他用途;

“技术向善”公约:车企承诺不开发基于健康数据的歧视性功能(如拒绝高血压患者使用自动驾驶)。

某行业峰会上,全球30家车企联合签署《车载健康监测伦理公约》,承诺将用户健康权益置于商业利益之上。

结语:从“安全驾驶”到“生命共生”

2025年的车载健康监测系统,不仅是技术的突破,更是对“生命至上”理念的践行。当方向盘能感知心跳的起伏,当座椅能预判疾病的降临,车辆将不再是冰冷的机械,而是与人类生命共呼吸的“伙伴”。这场变革的终极意义,是让每一次出行都成为“安全”与“健康”的双重承诺,让科技真正服务于人的尊严与价值。未来,驾驶不再只是抵达目的地的手段,而是一场对生命的温柔守护。

相关知识

DMS驾驶员安全健康检测系统

未来汽车的车载健康监测系统:守护驾驶者与乘客的健康

三分钟了解智能汽车DMS驾驶员监测系统

基于车载装备的驾驶员健康监测方法及监测设备与流程

智慧健康座舱:智能汽车如何实现车内健康检测与风险预警

消防车360°全景ADAS驾驶辅助系统

一种基于健康状态检测的智能驾驶避险系统及方法技术方案

360全景环视系统如何实现车周监控?

大车、工程车盲区360度无死角监测预警辅助系统

工程车盲区预警360全景驾驶辅助系统

网址: 车载健康监测系统:2025年如何通过生物识别实现驾驶员状态预警? https://m.trfsz.com/newsview1276704.html