清明节必吃的食物有哪些?老传统不能忘,健康过清明!

#春季图文激励计划#

清明节是中国传统节日之一,也是最重要的祭祀节日之一,从南方到北方,虽食俗不同,但是意义是一样的,都是追思逝去的亲人,并为子孙后代祈福。

清明节必吃的食物有哪些?老传统不能忘,健康过清明!

第一种:青团(江南地区)

青团最早源于寒食节的祭祀供品,后逐渐演变为清明节标志性食物,象征对先人的怀念。

青团是以浆麦草或艾草汁染色的糯米为皮,包裹豆沙、莲蓉等甜馅,蒸制而成。艾草汁的加入不仅赋予青团嫩绿色泽,还有清热除湿的功效。

所需食材:糯米粉、澄粉、艾草汁或菠菜汁、白糖、食用油以及馅料(如豆沙、芋泥、肉松蛋黄等)。

糯米粉:用于制作外皮,提供软糯的口感。

澄粉:增加外皮的透明度和弹性。

艾草汁或菠菜汁:赋予青团独特的绿色和清香。

馅料:可根据个人喜好选择,如豆沙、芋泥、肉松蛋黄等。

具体制作方法:

1、将新鲜艾草洗净,焯水去除苦味,打成泥并过滤出艾草汁。

2、将澄粉用沸水搅拌成糊状,放凉备用。将糯米粉、白糖、食用油和艾草汁混合,揉成光滑的面团,再加入澄粉糊继续揉匀。然后将面团分成30克左右的小剂子,方便后续包制。

3、自制馅料:如豆沙馅,需将红豆煮熟后加糖打成泥状。也可直接使用购买的豆沙、芋泥或肉松蛋黄馅。

4、包馅:取一份面团,压成圆饼状,放入适量馅料,用拇指和食指捏合面团,确保馅料完全包裹。将包好的青团搓圆,使其表面光滑。

5、蒸制:在蒸锅中铺上蒸垫或油纸,将青团放入,开水上锅蒸8-15分钟,直至青团变得透明且有弹性。

6、蒸好后趁热在青团表面刷一层融化的黄油,增加光泽并防止风干。若不立即食用,可用保鲜膜包裹,放冰箱冷藏,食用前回温或蒸热即可。

第二种:艾粄(客家地区)

食材与寓意:客家人用艾草制作米粄,民间有“清明吃艾粄,一年不生病”的说法,寄托驱邪避灾、祈求健康的美好愿望。

准备食材:

艾草:选择新鲜嫩叶,清洗干净,去除杂质。

大米:适量,根据人数调整。

制作方法:

1、将艾草焯水,加入少许小苏打或面碱,保持翠绿色。 2、焯水后捞出,挤干水分,切碎或放入料理机中加水打成汁。

3、炒制艾草:热锅倒油,放入艾草碎炒香,将清洗好的大米与炒好的艾草混合,翻炒均匀。

4、将混合好的大米和艾草放入电饭煲,加入适量水,按下煮饭键,可根据个人口味加入盐或其他调味料。

5、煮好后,用筷子轻轻翻拌,使艾草与米饭均匀混合,可搭配紫苏叶或其他配菜装饰,增加风味。

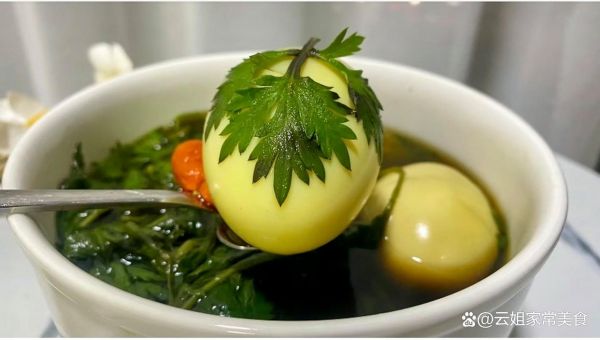

第三种:鸡蛋

民间认为清明节吃鸡蛋可保全年身体健康,且煮熟的鸡蛋易于保存,适合寒食期间食用。

一种常见的做法:是用荠菜、红枣、生姜和鸡蛋一起煮,煮好后用勺子敲出裂痕,再次放入锅中煮10分钟,使鸡蛋更加入味。

另一种做法:是将艾草、生姜和鸡蛋一起煮,煮好后可以浸泡两个小时,艾草具有驱寒暖宫的功效,尤其对女性有益。

第四种:馓子(全国多地)

馓子是一种油炸面食,将面条捆扎成细条状油炸,口感香脆,符合寒食节“禁烟火”的传统。

准备食材:

面粉:选择中筋或高筋面粉大约300-600克。

盐:3-6克,增加面团的筋性。

食用油:用于和面和炸制,约30-55克。

温水:约170-300毫升,用于和面。

鸡蛋(可选):1-2个,增加馓子的酥脆度。

黑芝麻(可选):适量,提升香味。

制作方法:

1、将面粉、盐、食用油和温水混合,搅拌成面絮状,然后揉成光滑的面团,然后盖上保鲜膜,醒面30分钟至1小时,让面团充分松弛。

2、制作馓子条:将醒好的面团擀成厚面皮,切成细长条。将每条面团搓成细绳状,放入刷油的盘中,再次醒发1小时。

3、炸制馓子:将油锅加热至180度左右。取一根醒好的面条,边拉扯边绕在手上,使其更细长。用筷子撑住面条两端,放入油锅中炸至定型,然后翻转炸至两面金黄。

4、制作关键技巧

醒面时间:醒面时间越长,面条的韧性越好,炸出的馓子更酥脆。

油温控制:油温过高会导致馓子外焦里生,过低则会使馓子吸油过多,影响口感。

拉细面条:拉细面条时动作要轻柔,避免拉断,同时确保粗细均匀。

5、 保存与食用

保存:炸好的馓子冷却后放入密封容器中,可保存一周左右。

食用:可直接作为零食,也可搭配凉拌菜或汤品食用。

第五种:地方特色食物

薄饼(厦门):清明节家人聚在一起包薄饼,象征团圆。

总之,清明节饮食习俗融合了祭祀文化与养生智慧,如青团、艾粄等兼具时令食材与药用价值。不同地区的特色食物(如薄饼、馓子)也反映了多元的地方文化。

今天的分享就到这里了,我是云姐家常美食,每天和你分享用最简单的食材做出最合口味的美味佳肴。如果我的分享对您有帮助的话,记得点赞,关注和转发。感谢您的支持,我们下期再见!

相关知识

清明节 传统的清明节有哪些习俗

过年必吃的传统食物有哪些

清明节:传统饮食文化与健康养生

清明节健康饮食与传统美食之美

清明时节吃哪些食物好

清明节 清明节养生吃什么

清明节饮食 清明节饮食要注意哪些

24节气清明节有哪些习俗

清明时节吃哪些食物最滋补?

清明节美食指南:踏青时节的传统冷食与现代健康食谱绝配!

网址: 清明节必吃的食物有哪些?老传统不能忘,健康过清明! https://m.trfsz.com/newsview1282813.html