人参果挑选指南:圆果与长果的口感差异及挑选技巧

▲关注“滇果网”,了解更多水果知识

人参果,这一云南特色水果,近年来备受瞩目。随着新一季的人参果上市,我们再次聚焦这一美味佳果。石林,被誉为“中国人参果之乡”,因其独特的气候条件和高海拔环境,成为了人参果的主要产地。这里地处北纬24°,海拔在1900-2160米之间,年气温维持在15.2℃,形成了一种特殊的亚热带低纬度高原山地季风气候。这里冬无严寒、夏无酷暑,四季如春,为人参果的生长提供了得天独厚的条件。

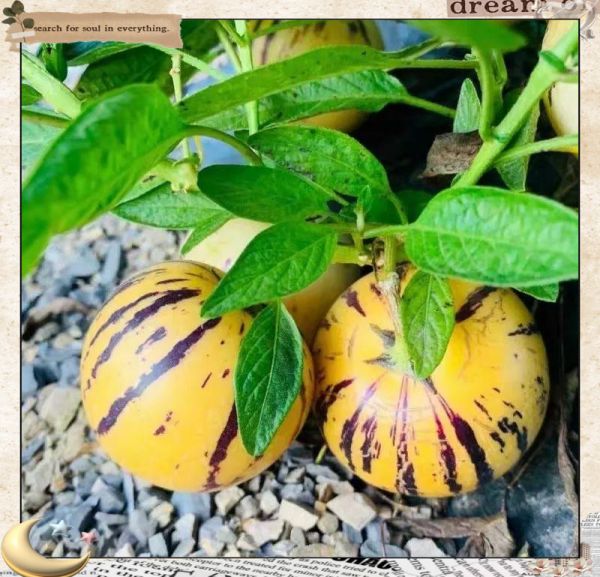

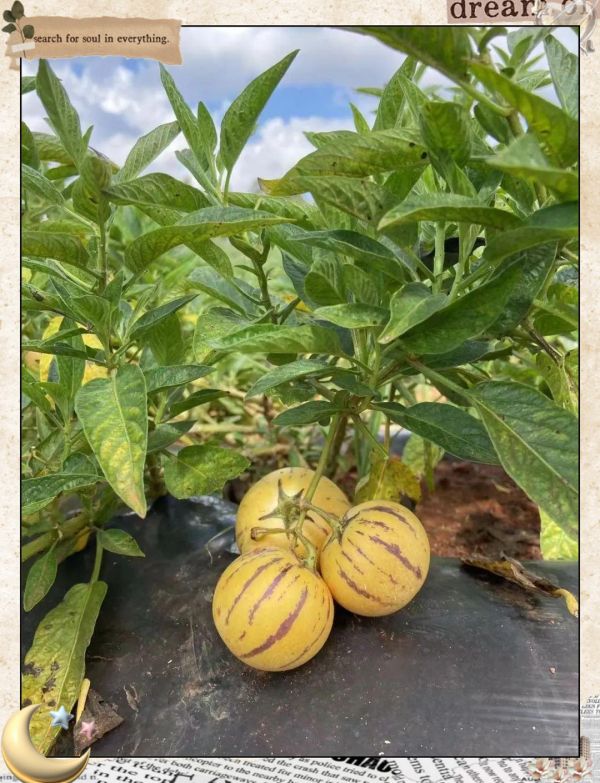

这一片区域拥有纯净无污染的水源和土壤,地势高亢,正是人参果生长的理想之地。昼夜温差显著,阳光充足,使得这里产出的沙泥土质人参果纯天然、色泽诱人、产量丰硕,成为云南的招牌特产之一,远销海外。然而,有时消费者会反馈产品口感不佳,这往往是因为他们未能区分人参果的不同类型。实际上,人参果分为水果型和菜型两种。其中,水果型人参果,其果型圆润,常被直接食用。

长果,又被称为菜果,其果型修长,成熟后的色泽介于金黄、白色与白紫色之间。相较于水果型人参果的甜美,其甜味较为淡雅,口感沙粉,并带有一丝土腥味。正因如此,长果常被用于加工制作,而非直接食用。

一、外观差异

长果,其果型修长,给人以挺拔之感,成熟后的色泽则介于金黄、白色与白紫色之间,色彩多变,引人注目。而水果型人参果,其形状与长果截然不同,通常呈现为圆形或椭圆形,色泽以金黄为主,视觉上更显饱满。

二、口感差异

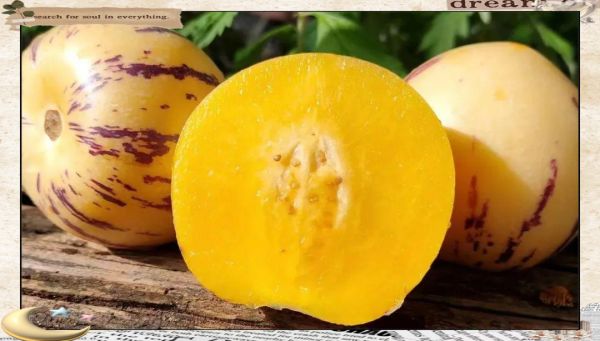

在口感上,长果与水果型人参果也存在显著差异。长果的甜味较为淡雅,带有一种独特的沙粉质地,并略带土腥味,这使得它更适合用于加工制作而非直接食用。而水果型人参果则以其甜美著称,口感清脆多汁,深受人们喜爱。

综上所述,长果与水果型人参果在形状和口感上均有所不同。长果以其修长的果型、介于金黄、白色与白紫色之间的成熟色泽,以及独特的沙粉质地和淡雅的甜味,在视觉和味觉上都呈现出别样的魅力。而水果型人参果则以其饱满的圆形或椭圆形果型、金黄的成熟色泽,以及清脆多汁的口感,赢得了人们的广泛喜爱。

三、外观差异

人参果呈现为圆润的形态,其颜色以黄色或深黄色为主,表面点缀着或深或浅的紫色条纹,视觉上显得饱满诱人。而人参果长果则截然不同,其果型修长,成熟后的色泽介于金黄、白色与白紫色之间,并伴有紫色的细条纹,色彩多变,引人注目。

四、人参果的挑选与保鲜之道

在挑选人参果时,我们需要注意一些关键点,以确保选购到品质上乘、口感绝佳的果实。首先,要观察人参果的外观,选择那些色泽鲜艳、表皮光滑的果实,这样的果子往往更加新鲜。其次,要轻捏人参果,感受其硬度,避免选购过熟或未熟的果实。过熟的果实可能口感过甜,而未熟的则可能甜度不足。最后,挑选时还可以闻一闻人参果的香气,清香扑鼻的果子通常更加新鲜可口。

至于人参果的保存,我们也需要掌握一些技巧。首先,要将人参果存放在阴凉通风的地方,避免阳光直射。其次,要确保保存环境的湿度适中,以保持人参果的新鲜度。此外,还可以采用一些特殊的保鲜方法,如使用保鲜袋或保鲜膜将人参果包裹起来,以延长其保鲜时间。遵循这些挑选与保存的技巧,我们能够更好地享受人参果的美味与营养。

1、挑选

(1)观形状:在挑选人参果时,首先要注意其形状。通常,圆形的人参果相较于长形的,味道更加甜美,因此是首选。

(2)察表皮:新鲜且品质上乘的人参果,其表皮应当是完整的,没有破损,且表面光滑、色泽鲜亮,呈现金黄色,外皮上还有纵向的花纹。

(3)嗅气味:成熟的人参果会散发出一种淡雅的果香。如果在闻的时候发现有异味或腐烂的味道,那么就不建议购买了。

(4)掂重量:对于品种相同、体积大小相近的人参果,重量更沉的那个通常放置的时间较短,水分流失也较少,因此更新鲜。

(5)试硬度:轻轻按压人参果,感受其硬度。硬度适中的为佳,如果人参果轻易就能按压变形或压烂,那就不要购买了。

2、储存

人参果在成熟采摘后,只需置于阴凉通风处,通常可保存7至10天。若选择将人参果存入冰箱,其保鲜时间可延长至一个月左右。但请注意,随着保存时间的延长,人参果的口感会逐渐降低,因此建议尽早享用以确保最佳风味。

总体而言,人参果的圆果与长果可以通过外观、色泽和口感等特征进行辨别。在挑选时,通常建议优先选择圆果,其口感更为优良。此外,由于人参果不宜长时间保存,所以建议大家根据实际需求购买,确保新鲜食用。

相关知识

人参果的秘密与挑选技巧

如何挑选美味的人参果?

人参果辨别技巧:教你挑选自然熟的果实

4招挑选脆爽多汁人参果

应该怎么挑选人参果呢

怎样挑选好的人参果?

揭秘海南绿果:特点、功效与挑选指南

挑选面粉的实用技巧与指南

人参果可以吃吗?人参果是什么味道的?分享挑选技巧!

健康吃汤圆:挑选与搭配技巧全公开

网址: 人参果挑选指南:圆果与长果的口感差异及挑选技巧 https://m.trfsz.com/newsview1356594.html