从痰瘀论治疑难杂病

从痰论治

现代社会中,许多疑难杂病的病因可以追溯到中医所说的痰邪。正如朱丹溪所言:“这些疾病的原因可能是由于忧郁、过度饮食、缺乏运动、过度使用补剂等,导致气血运行不畅,清浊不分,痰饮胶固,形成各种疾病。”现代疑难杂病的种类繁多,这与中医所说的“百病皆由痰作祟”相符合。沈金鳌也曾指出:“痰饮具有流动不定的特点,可随气血升降,无处不到,五脏六腑均可受其影响。”现代疑难杂病的症状复杂多变,这恰恰符合中医的“怪病多痰”之说。朱丹溪对此有详细描述:“痰饮为患,可引起各种症状,如喘咳、呕吐、眩晕、心悸、寒热痛肿、痞膈、壅塞等,甚至可导致胸胁间漉漉作响、背心冰冷、四肢麻痹等。”现代医学对于这些疑难杂病的治疗往往感到束手无策,其康复过程也十分缓慢,这与中医对痰邪的认识相吻合。痰邪具有重浊黏滞的特性,难以根除,治疗困难,病程较长,且容易反复发作,难以彻底治愈。

辨证思路

痰证诊断的关键在于脉象的辨析。在中医理论中,痰证的典型脉象是滑脉,而滑脉的出现源于痰邪阻遏,导致气血运行受阻,进而与痰邪相互搏击,形成滑脉。这种滑脉的现象,就如同河中的石块阻碍水流,激起波澜一样。对于滑脉的解读,需要细致入微。滑而有力的脉象,通常代表着实证,表明痰邪较为严重,需要采取攻伐的治疗方法。而滑而无力或者弹指的脉象,则多属于虚证,表明患者正气虚弱,需要采用扶正祛痰的方法进行治疗。需要注意的是,如果脉象呈现出特别坚实的状态,缺乏和缓之象,这往往是胃气败坏的标志,属于极度虚弱的征兆,不能误认为是实证。在诊断痰证时,除了关注脉象外,还需要结合患者的其他症状进行综合判断。例如形体肥胖、头面肿胀、眼睑肿胀、皮下颗粒或包块、头昏沉重、眩晕耳鸣、咳喘痰多、恶心呕吐、胃脘痞满、口不知味、肠鸣腹泻、手足麻木、舌肿胀麻木等症状,都是痰证的表现。同时,还需要关注患者是否出现突然的疼痛、舌质舌苔的变化等情况,这些都能够为痰证的诊断提供重要的参考依据。

治疗原则

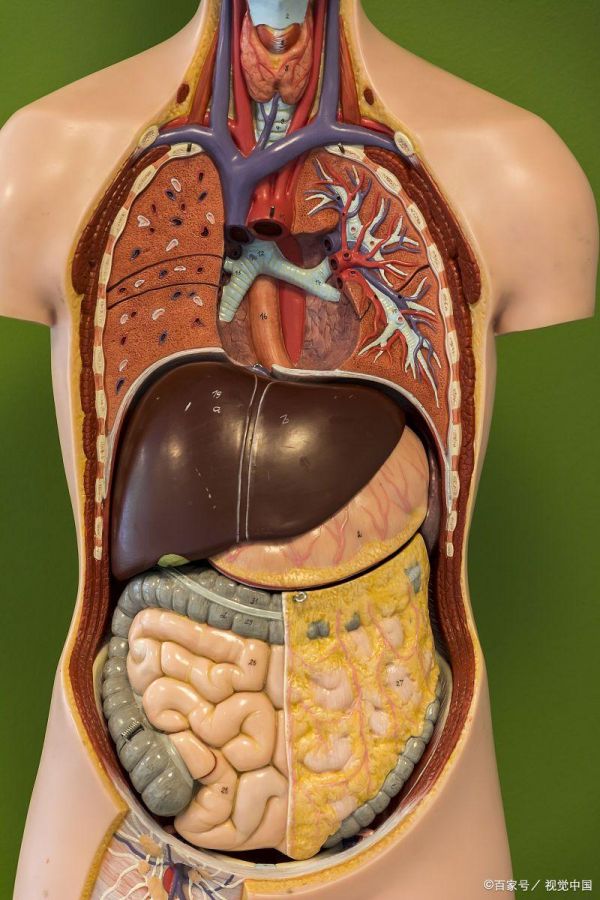

古代医家治痰多从肺脾肾三脏入手,如明代医学家王纶在《名医杂著》中说:“痰之本水也,源于肾;痰之动湿也,主于脾;痰之末在肺也,贮于肺”。

治痰不可拘泥于脾肺肾三脏,而当从五脏全面考虑辨证治疗。

在脾者,虚证多为脾气亏虚证,方用四君子汤、六君子汤、补中益气汤等加减;实证多为痰湿蕴阻,方用二陈汤、越鞠丸、保和丸、六郁汤、温胆汤、礞石滚痰丸等加减。

在肝者,虚证多见肝血虚、肝阴虚证,方用四物汤、一贯煎等加减;实证多为肝气郁结、肝火上炎、肝胆湿热所致,方用逍遥散、柴胡疏肝散、茵陈蒿汤、龙胆泻肝汤等加减。

在心者,虚证有心血虚、心阴虚、心气虚、心阳虚证,方用生脉饮、当归补血汤、归脾汤、天王补心丹、炙甘草汤、桂枝加龙骨牡蛎汤、真武汤等加减;实证多见心火亢盛证,方用栀子豉汤、黄连解毒汤、凉膈散、清营汤、清宫汤等加减。

在肺者,虚证多见肺气虚和肺阴虚证,方用生脉饮、养阴清肺汤、百合固金汤等加减;实证多见痰湿阻肺、痰热蕴肺证,方用止嗽散、泻白散、千金苇茎汤、清气化痰丸、小陷胸汤等加减。

在肾者,可见肾阴虚、肾阳虚证,方用六味地黄丸、金匮肾气丸、真武汤、左归丸、右归丸等加减。

治疗痰证反对不加辨证,便用二陈汤统治诸痰,特别是对于阴血津液亏虚、虚火上逆、炼液为痰者,更是主张不能妄用。痰证治疗贵在加减,应根据痰的不同性质,给予灵活的加减变化,正如《医林绳墨》所言:“热痰则清之,湿痰则燥之,风痰则散之,郁痰则开之,顽痰则软之,食痰则消之,在上者吐之,在中者下之,在下者提之”。

其中:

湿痰者,可加苍术、白术、木瓜、生薏米、晚蚕砂、厚朴、枳实等;风痰者,可加天南星、白附子、天麻、天竺黄、僵蚕、地龙、蜈蚣、全蝎、白矾、皂荚等;寒痰者,可加半夏、白芥子、苏子、天南星、白附子、白矾、皂荚、杏仁、旋复花、紫苑、款冬花、白前、桂枝、细辛、干姜、生姜、川乌、川椒、麻黄、火硝等;热痰者,可加瓜蒌、竹沥、荆沥、竹茹、天竺黄、浙贝母、川贝母、郁金、桔梗、射干、前胡、天竺黄、天花粉、生石膏、知母、黄芩、黄连、黄柏、连翘、栀子、青黛、朱砂、牛黄、雄黄等;郁痰者,可加川芎、香附、郁金、玫瑰花、代代花、川楝子、元胡、柴胡等;食积痰者,可加山楂、神曲、麦芽、鸡内金、焦槟榔、木香、砂仁、枳实、青礞石、皂荚、牵牛子等;痰核者,可加海浮石、海蛤壳、生牡蛎、昆布、海藻、夏枯草、黄药子、瓦楞子、五倍子、皂荚等;皮里膜外痰者,可加竹沥、荆沥、竹茹、天竺黄、浙贝母、白芥子等;气虚者,可加生黄芪、党参、人参、红参等;血虚者,可加生地、熟地、当归、白芍、何首乌、黄精、玉竹、枸杞子等;阴虚或津液亏虚者,可加生地、元参、麦冬、女贞子、天冬、龟板、鳖甲等;阳虚者,加炮附子、桂枝、干姜、补骨脂、吴茱萸等。治疗痰证反对过用攻利,因过用攻利,或伤脾胃,或伤肝肾,或伤气血,或伤阴津,反致正气伤残而痰愈多。正如《丹溪心法•痰》中所说:“大凡治痰用利药过多,致脾气虚,则痰易生而多”。张景岳亦说:“善治痰,惟能使其不生,方是补天之手。”

从瘀论治

现代医学中的疑难杂病,不仅呈现出中医痰邪的特质,还具备瘀血的特点。这些疾病的产生,往往与气虚、血虚、阴虚、阳虚等内在因素有关,也可能由寒邪凝滞、热邪伤阴、气滞血停、外伤瘀阻等外部因素所引发。正如王清任所言:“元气既虚,必不能达于血管,血管无气,必停留而瘀。”这也表明了元气虚弱对血液流动的影响,导致血液停滞并形成瘀血。另外,王清任还提到:“血受寒,则凝结成块;血受热,则煎熬成块。”这说明血液受到寒冷的刺激会凝固,而受热则会变得粘稠,进一步说明了瘀血的形成与温度的关联。而关于瘟毒与瘀血的关系,“瘟毒在内烧炼其血,血受烧炼,其血必凝。”这说明瘟毒侵入体内后会对血液造成伤害,导致血液变得粘稠和容易凝固。现代疑难杂病的病程往往较长,病情较为复杂和严重。随着时间的推移,病情逐渐加重,病邪深入体内,由气及血,损伤到血脉。这与叶天士的观点相吻合:“其初在经在气,其久入络入血”,这说明疾病初期可能影响经络和气,但随着时间的推移,它会深入到血脉之中。“初病湿热在经,久则瘀热入络”,强调了湿热和瘀热在疾病发展过程中的作用。现代疑难杂病的种类繁多,这与中医中络脉分布广泛的特点相符合。络脉是经脉的分支,包括十五别络、浮络、孙络等,遍布全身各个部位。张景岳在《类经•经络类》中指出:“络脉所行,乃不经大节,而于经脉不到之处,出入联络,以为流通之用。”这进一步说明了络脉在人体内的广泛分布和作用。现代疑难杂病的症状通常复杂多样,这与中医中瘀血的特性相呼应。瘀血的临床表现形式繁多,王清任总结了50余种与血瘀相关的疾病症状,其中包括一些不常见的奇特症状如紫黑印脸、交节病作、胸不任物、胸任重物、食自胸后下、心里热(灯笼热)等。这些症状进一步突出了瘀血在疑难杂病中的重要性和复杂性。

辨证思路

瘀血证脉象复杂多变,并无固定形态,有时甚至可能呈现出与典型涩脉相反的脉象。这主要是因为瘀血阻塞的程度不同,对脉象的影响也各异。例如,《金匮要略·水气病脉证并治》中所描述的“沉滑相博,血结胞门”,虽然血结会导致脉滑,但这与涩脉的形成机制并不相同。涩脉的出现是因为瘀血阻痹严重,导致血脉不畅,而滑脉则是由于瘀血阻痹的程度较轻,血流在经过瘀血部位时与瘀血发生搏击,激起浪花,从而形成滑脉。除了典型的涩脉,瘀血证还可能表现为弦脉、细脉、滑脉或迟脉等多种脉象。这些脉象都是瘀血闭阻气机的表现,无论实证还是虚证都有可能出现。实证表现为脉象有力,虚证则表现为脉象无力。瘀血证的症状也十分多样化,包括但不限于痛处不移、刺痛夜剧、癥瘕痞块、肢体疼痛、麻木、拘挛、萎废、水肿、如狂发狂、失眠、健忘、痴呆等。这些症状的出现都与瘀血阻塞血脉,导致气血运行不畅有关。同时,瘀血证还可能伴随口唇干燥、幕则发热、手掌发热、骨蒸劳热等症状。在舌象上,瘀血证常表现为舌暗瘀斑瘀点、下络脉紫暗等特征。综合分析以上各种症状和体征,结合脉象的辨析,对于瘀血证的判断具有重要的参考价值。

治疗原则

治疗瘀血当活血化瘀,正如王清任所说:“能使周身之气通而不滞,血活而不瘀,气通血活,何患疾病不除”。

在临床上治疗瘀血证,推崇仲景和王清任逐瘀诸方,如抵当汤、抵当丸、下瘀血汤、鳖甲煎丸、通窍活血汤、血府逐瘀汤、膈下逐瘀汤、少腹逐瘀汤、身痛逐瘀汤、补阳还五汤等。

同时,应用活血化瘀法必须辨证论治,或清热活血,或通络活血,或化痰活血,或温经活血,或温阳活血,或逐水活血,切不可一味活血。

此外,瘀血证治疗亦贵在加减。

在临床上常用的活血化瘀药物有桃仁、红花、生地、当归、川芎、赤芍、丹皮、三棱、莪术、乳香、没药、五灵脂、丹参、郁金、益母草、泽兰、蒲黄、元胡、姜黄、三七、干漆、地龙、土元、水蛭、牤虫、蜣螂、蛴螬、穿山甲等。

火热内蕴者,配伍连翘、栀子、元参、柴胡、升麻、葛根、蒲公英、夏枯草、皂角刺、桔梗等;经络不通疼痛者,配伍辛香走窜、通络透窍的冰片、老葱、生姜、黄酒、羌活、白芷、藁本、蔓荆子、海风藤、威灵仙、桑枝等;肝郁气滞者,配伍柴胡、枳壳、桔梗、牛膝、香附等药物;寒凝气滞者,配伍小茴香、肉桂、吴茱萸、桂枝等;气虚者,配伍党参、白术、炙甘草、生黄芪等;阳虚者,配伍炮附子、干姜、肉桂、仙灵脾、巴戟天等;血虚者,配伍当归、白芍、何首乌、黄精、玉竹等;津液亏虚者,配伍麦冬、元参、天花粉、葛根、知母、天冬等;肾精亏虚者,配伍菟丝子、杜仲、桑寄生、狗脊、骨碎补等。

从痰瘀互结论治

在现代医学中,疑难杂病的治疗一直是一个难题。其中,痰邪和瘀血是两种常见的病因。然而,在临床实践中,我们发现痰瘀互结的情况更为普遍。痰瘀互结是指痰邪和瘀血相互交织,共同作用导致疾病。痰邪在体内日积月累,逐渐阻塞经络,使气血运行不畅,从而形成瘀血。同样,瘀血长期存在也会阻碍经络,导致痰湿阻滞,进一步加重病情。痰瘀互结的形成是一个漫长的过程,往往与患者的生活习惯、环境、饮食等多种因素有关。例如,长期饮食不节、过度劳累、情绪不稳定等都可能引起体内痰瘀互结。在这种情况下,单纯的祛痰或化瘀治疗往往难以取得理想的效果,需要采取综合治疗的方法。

辨证思路

痰瘀互结证是中医诊断中一个复杂证候,其诊断需以脉象为重。为了更好地理解和诊断痰瘀互结证,我们可以从“脉诊三纲鼎立说”入手,这一学说在中医诊断中占据着重要的地位。痰瘀互结证主要分为两种类型:偏重于痰的痰瘀互结证和偏重于瘀血的痰瘀互结证。其中,偏重于痰的痰瘀互结证更为常见。在诊断偏重于痰的痰瘀互结证时,滑脉是主要脉象。滑脉有力,通常被认为是实证,而滑脉无力则可能为虚证。除了脉象外,还需结合其他痰证症状进行判断,如形体肥胖、头晕昏沉、胸闷黏痰、胃脘痞满、肢体麻木、癥瘕痞块、带下白稠或黄稠、舌胖大舌苔浊腻等。如果再兼有面色晦暗、肌肤甲错、两目暗黑、唇甲色暗、舌暗等其中一两个症状,即可诊断为偏重于痰的痰瘀互结证。另一方面,偏重于瘀血的痰瘀互结证,其脉象可以表现为涩脉、弦脉、细脉、滑脉或迟脉,有力为实证,无力为虚证。诊断时,应结合局部疼痛、癥瘕痞块、面色黧暗、两目暗黑、唇甲色暗、经色紫暗血块、舌暗等瘀血证症状加以判断。如果再兼有形体肥胖、口粘有痰、头晕昏沉、苔浊腻等其中一两个症状,即可诊断为偏重于瘀血的痰瘀互结证。值得注意的是,痰瘀互结者病情通常较为严重,可能导致全身气血津液代谢紊乱和多脏腑功能失调。例如,痰瘀阻滞心胸可能导致胸痹心痛,甚至可能引发真心痛致死;痰瘀阻滞心窍则可能导致中风证,引发神识昏迷、语言蹇涩,甚至突然死亡;痰瘀毒阻滞脏腑经络,可能导致癌肿难消、胸腹水内生、肌肉瘦削、神识昏迷甚至死亡等严重后果。由于痰瘀互结病情深重、病位广泛,治疗起来非常困难,容易导致病情反复,病程漫长。例如,肺胀患者由于痰瘀互结于肺,可能导致肺气不利,病程漫长且难以治愈。

治疗原则

痰瘀互结证的治疗需根据其偏重痰或瘀的不同有所侧重。对于偏重于痰的痰瘀互结证,治疗应以化痰为主,药物可选陈皮、清半夏、茯苓等以降气化痰;对于偏重于瘀血的痰瘀互结证,则应以活血为主,药物可选用桃仁、红花等以活血化瘀。此外,导痰汤合桃红四物汤加减也是常用的方剂。在治疗过程中,对于兼有气虚和阳虚的痰瘀互结证患者,应在化痰祛瘀的基础上配伍补气药和温阳药,如生黄芪、党参、炮附子等,以增强治疗效果;对于兼有火热的患者,则需在化痰祛瘀的基础上配伍清热泻火和养阴生津的药物,如黄连、黄芩、黄柏等,以清除体内火热。痰瘀互结证较之单纯的痰证或瘀证更为顽固难治,因此治疗时应持之以恒,不可急于求成。同时,患者需注意饮食起居,避免食用辛辣厚味及助湿生痰、碍气留瘀的食物,这样才能更好地恢复健康。

#图文万粉激励计划#

相关知识

从痰瘀论治疑难杂病

疑难杂症的中医辨证论治

辨治疑难病,识 “ 杂 ” 是关键

【102健康】名医在线│疑难杂症从痰治,效果出乎意料!

疑难杂病的辨治思路与经验

中医治病 疑难杂症从这入手效果出乎意料

什么是疑难杂症?中医是怎样辨治疑难杂症的?

中医药治疗疑难杂症

疑难杂症从这10个方面入手

中医辨治疑难杂症的七种武器

网址: 从痰瘀论治疑难杂病 https://m.trfsz.com/newsview1374586.html