以下文章来源于生物化学与生物物理进展 ,作者PIBB

生物化学与生物物理进展.

期刊宣传、为作者和审稿人提供移动终端的登录服务

众所周知,规律性适宜运动可作为“良药”为机体带来积极健康效益。但这与精英运动员基于驯化能量代谢、提升心肺功能乃至增强身体机能而追求的理想运动剂量之间存在较大偏差,即精英运动员进行运动训练的本质在于通过渐进超负荷刺激(强度×持续时间×频率),使身体结构与机能进行系统性破坏与重塑,并产生“刺激-反应-适应-再刺激-再反应-再适应”的动态生理适应,从而最终获得正向训练效果累积。故想要获取最理想训练效果,就必须寻求大运动量、长周期、高强度和逐级递增的疲劳性训练。但同时,训练后为整个机体结构重建和代谢重塑提供充足恢复期亦不可少,即没有恢复的训练是很危险的训练。因此,科学把握训练的“度”,合理安排恢复期,避免过度训练,对于运动员及运动参与者提升训练效果、延长运动寿命、保持身心健康尤为重要。

概念限定

运动负荷或强度过大且恢复期不足时,可产生肌肉疲劳、损伤及运动表现下降。短期来讲,症状较轻称为功能性过度反应(Functional overreaching),表现为运动表现短暂下降(通常达2周),并能出现超量恢复(超补偿效应);症状较重则为非功能性过度反应(Non-functional overreaching),表现为运动表现持久下降(通常达3~4周),且之后未有超量恢复[1]。长期而言,当高强度、高负荷和大运动量所致疲劳与恢复之间的微妙平衡被持续破坏时,即产生过度训练(Overtraining)。

过度训练是训练负荷与身体机能不匹配且恢复期安排不合理,引起疲劳连续过度堆积,进而诱发的一系列功能紊乱或病理状态,是训练与恢复、运动与运动能力、应激与应激耐受性之间的一种失衡状态。其可引起全身多组织器官疲劳损伤,运动表现长期持久下降(超过3~4周),免疫功能降低,并产生一系列严重生理、心理和功能后果[2]。

过度训练的健康损害

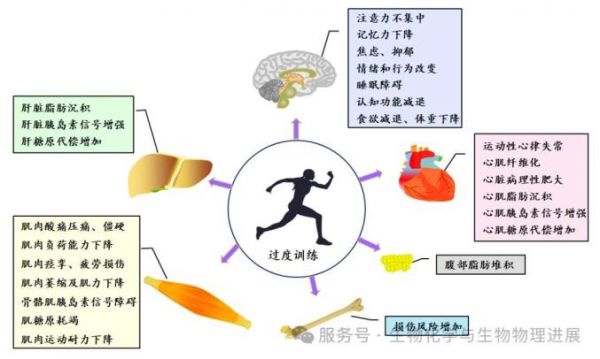

过度训练可对骨骼肌、关节、骨、心脏、肝脏和肾脏等器官,以及神经、内分泌、免疫、呼吸和消化等系统造成损害,导致运动表现持续下降及慢性不良适应,并引发多器官、组织和系统功能障碍或衰竭,以及神经内分泌功能紊乱及运动免疫抑制等一系列严重健康损害,甚至增加病原体感染和多种疾病易感风险。但目前研究最多的主要集中在骨骼肌、肝脏、心脏和中枢神经系统等方面。

骨骼肌:过度训练引起骨骼肌持续酸痛压痛、负荷能力降低,肌肉痉挛、疲劳及损伤,肌肉萎缩及功能障碍。并导致骨骼肌胰岛素信号转导机制障碍,肌糖原耗竭,肌肉运动表现下降[3]。

肝脏:过度训练重编程肝脏糖脂代谢,代偿性促进肝脏脂肪异位沉积、肝糖原贮存和肝脏胰岛素信号转导能力增强[4-5]。

心脏:过度训练引发运动性心律失常、心肌纤维化、心脏病理性肥大、心肌脂肪沉积、和冠状动脉钙化等一系列心脏病理与功能改变。但亦可代偿性增强心肌胰岛素信号转导能力,增加心肌糖原储存[6]。

中枢神经系统:过度训练导致情绪障碍、注意力涣散、睡眠失调、焦虑、易怒、抑郁、认知功能减退、食欲下降和体重降低等。

关键机制假说

过度训练的传统解释机制主要为大脑皮层紊乱假说、神经内分泌假说、糖原耗竭假说、谷氨酰胺假说、色氨酸减少假说、肾素-血管紧张素系统假说和细胞因子假说等。但上述假说主要基于某一特定的局部因素,且多从生理、生化、心理、激素和免疫等视角分析,故对其发生机制及其健康损害的解释尚不全面。

近年来,细胞分子信号调控理论的逐渐丰富与完善,为进一步深入探讨其机理机制提供了新的解释范式,而氧化应激、线粒体质量控制失衡、炎症反应失调、内质网应激、自噬功能异常、细胞凋亡、细胞焦亡、昼夜节律紊乱、肠道菌群紊乱和铁死亡等极可能是其关键内在机制的重要构成部分。

过度训练的监控诊断

传统生理生化指标:血清睾酮、皮质醇、肌酸激酶、血乳酸、静息心率和心率变异性等[7]。

新型候选指标或手段:循环微RNA(miRNAs)[8]、血浆游离DNA(cf DNA)[9]等指标。基因组学、代谢组学、蛋白组学、转录组学、表观组学等大数据分析技术。

过度训练的防治策略

关键对策:科学规划训练周期中的训练强度和训练量,合理安排恢复期,早期精准评定与监控身体机能状态。

辅助对策:合理营养摄入、改善睡眠卫生、管理压力、理疗、减少家庭社会问题等。

药物防治对策:姜黄素、虾青素、低聚原花青素、水飞蓟宾、玫瑰茄、达沙替尼、槲皮素、羟基酪醇、复合益生菌、黄芪多糖、司美格鲁肽、法舒地尔、白藜芦醇、红景天苷、魔芋葡甘聚糖和线粒体营养素等。

小结与展望

过度训练是训练负荷与身体机能不匹配且恢复期安排不合理,引起疲劳连续过度堆积且超过机体所能承受的“度”,进而诱发多组织、器官和系统功能紊乱的一种病理状态。其可通过氧化应激、炎症反应失调、线粒体质量控制失衡、内质网应激、细胞凋亡、细胞焦亡、自噬功能异常、肠道菌群紊乱、昼夜节律紊乱和铁死亡等关键内在机制诱发运动表现下降、食欲减退、体重降低、肌肉疲劳损伤与功能障碍、肌肉萎缩、肌糖原耗竭、肝脏/心脏脂肪沉积、葡萄糖耐受力下降、心脏病理性肥大、运动性心律失常、心肌纤维化和认知功能减退等一系列严重生理、心理和功能后果,导致机体健康损害。

科学规划训练周期中的训练强度和训练量,把握好训练的“度”,合理安排恢复期,精准评定与监控身体机能状态,对于防范过度训练发生及其所致健康损害具有不可替代的积极作用。

[1] Brenner J S, Watson A. Overuse injuries, overtraining, and burnout in young athletes. Pediatrics, 2024, 153(2): e2023065129

[2] Sun C C, Zhou Z Q, Chen Z L, et al. Identification of potentially related genes and mechanisms involved in skeletal muscle atrophy induced by excessive exercise in zebrafish. Biology, 2021, 10(8): 761

[3] Pereira B C, da Rocha A L, Pinto A P, et al. Excessive training impairs the insulin signal transduction in mice skeletal muscles. J Endocrinol, 2016, 230(1): 93-104

[4] da Rocha A L, Pinto A P, Teixeira G R, et al. Exhaustive training leads to hepatic fat accumulation. J Cell Physiol, 2017, 232(8): 2094-2103

[5] da Rocha A L, Pereira B C, Pauli J R, et al. Downhill running-based overtraining protocol improves hepatic insulin signaling pathway without concomitant decrease of inflammatory proteins. PLoS One, 2015, 10(10): e0140020

[6] da C Oliveira L, de Morais G P, da Rocha A L, et al. Excessive treadmill training enhances the insulin signaling pathway and glycogen deposition in mice hearts. J Cell Biochem, 2019, 120(2): 1304-1317

[7] Mallardo M, Daniele A, Musumeci G, et al. A narrative review on adipose tissue and overtraining: shedding light on the interplay among adipokines, exercise and overtraining. Int J Mol Sci, 2024, 25(7): 4089

[8] Yang J, Xu L, Yin X, et al. Excessive treadmill training produces different cardiac-related microRNA profiles in the left and right ventricles in mice. Int J Sports Med, 2022, 43(3): 219-229

[9] Yin L J, Guo Z C, Wang T Y, et al. Increase of circulating cfDNA by chronic training or overtraining in human and rat and its possible mechanisms. Sci Phys, 2022, 37(1): 58-67

钱帅伟

武汉体育学院运动医学院副教授、硕士生导师,研究方向为运动对健康作用的细胞分子机制研究。

邓蕊

武汉体育学院运动医学院运动康复学硕士研究生,研究方向为运动损伤康复。

寇现娟

武汉体育学院运动医学院教授、博士生导师,研究方向为慢性病的运动干预。

李春艳

武汉体育学院运动医学院教授、硕士生导师,研究方向为运动干预与健康促进。

生物化学与生物物理进展

《生物化学与生物物理进展》是国内外公开发行的全国性学术期刊, 由中国科学院生物物理研究所和中国生物物理学会共同主办。主要报道生物化学、分子生物学、生物物理学及神经科学等领域的国内外最新进展, 设有前沿透视、综述与专论、研究报告、技术与方法、研究快报等十几个栏目。

《生物化学与生物物理进展》创刊于1974年。始终以推动生命科学发展和促进国家经济建设为宗旨,不断提高学术、编辑和出版质量。经过五十年的不懈努力,已成为出版质量精良,在我国生命科学、基础医学及其他相关领域具有一定影响、深受广大读者欢迎及专家好评的学术期刊。被SCI、SCOPUS、CA、俄罗斯文摘等国际权威检索系统收录。曾多次荣获国家级或省(部)级期刊奖。

本文转载自公众号:生物化学与生物物理进展

往期推荐

原标题:《【前沿科普】训练要有“度”,过度训练,过犹不及》