中国公民健康素养——基本知识与技能概览

为推动全民健康素养的提升,进而助力健康中国战略的实施,国家卫生健康委员会对《中国公民健康素养——基本知识与技能(2015年版)》进行了全面的修订,并正式发布了《中国公民健康素养——基本知识与技能(2024年版)》。这一新版健康素养包含66条内容,你是否已全面了解?本系列将分11期进行详细解读,本期将为您呈现第1至第6条内容。那么,究竟什么是健康素养呢?

我们常常用“素养”来描述一个人在特定领域所展现出的内在学识与外在能力,例如“文学素养”或“体育素养”。同样地,健康素养特指一个人在健康领域的知识储备以及其在日常生活中的实际应用能力。拥有良好的健康素养往往预示着更佳的健康状况和结果。

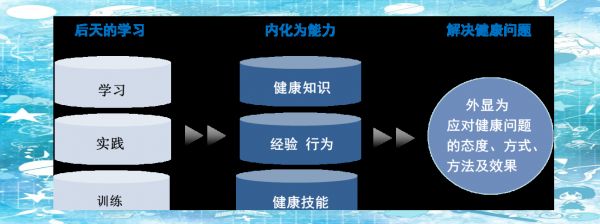

具体而言,健康素养涵盖了个人获取、理解基本健康信息和服务的能力,以及运用这些信息和服务作出有益于自身健康的决策。它不仅体现了个人的健康理念、态度,还包括了相关的知识和技能,是影响个人行为模式的关键因素。那么,我们该如何培养和提高自己的健康素养呢?

健康素养,这一能力并非先天具备,而是需要通过后天的学习和培养来逐渐形成。它依赖于知识的获取,而优质的教育和终身学习则是其不可或缺的基础。这种素养不仅贯穿于人的整个生命周期,更覆盖了全人群。通过提升每个人的健康素养,我们能够有效地改善他们的健康状况,进而提升整个社会的文明和福祉水平。

接下来,让我们一起探索健康素养的几个核心要点。首先,世界卫生组织明确指出,健康并非仅仅意味着没有疾病或虚弱,而是涵盖了身体、心理和社会适应三个方面的综合良好状态。预防措施是促进健康的最有效且经济的方法。

此外,我国一直秉承“预防为主”的卫生与健康工作方针,这一理念在中华民族传统的养生保健中有着深厚的根基。面对当前我国所面临的重大传染病与慢性疾病的双重挑战,这一方针显得尤为重要。无论是传染病还是慢性病,它们的发生与发展都与个人的卫生习惯和生活方式紧密相关。国内外的大量实践已经证明,坚持预防为主,培养文明健康的生活方式,是预防传染病和慢性病、促进个人健康的首选策略和措施。

《中华人民共和国民法典》明确指出,自然人享有健康权,其身心健康受到法律保护,任何组织或个人都不得侵犯。同时,《中华人民共和国刑法》也对严重危害人体健康的行为进行了严厉制裁。而《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》则进一步强调了国家和社会对公民健康权的尊重与保护,提出了实施健康中国战略、普及健康生活、优化健康服务等重要任务。

要提高公众的健康水平,需要国家、社会和个人的共同努力。每个人都有获取健康、不损害他人健康的权利与责任。遵守环保规定,避免污染环境;保持公共卫生,不随地吐痰、不在公共场所吸烟;遵守交通规则,预防危险驾驶;以及在怀疑或确诊患有传染性疾病时,做好自我管理等,都是我们每个人应该承担的健康责任。

此外,每个人都是自己健康的第一责任人。我们应该树立对自己健康负责的理念,积极学习健康知识和技能,践行文明健康的生活方式,不断提升自身的健康素养。只有这样,我们才能把健康的主动权牢牢掌握在自己手中。

值得注意的是,世界卫生组织的研究显示,在当前的慢性病为主疾病谱下,生活方式和行为因素对健康的影响最大,占比高达60%。因此,改变不健康行为、践行健康生活方式对改善健康状况具有重要意义,这也是个人可以通过努力改变的因素。

健康的生活方式涵盖了多个方面,既包括合理膳食、适量运动、戒烟限酒以及心理平衡等关键行为,以预防和控制慢性病;也囊括了诸如良好的手卫生习惯、科学佩戴口罩、保持社交距离、注重咳嗽礼仪、定期开窗通风,以及使用分餐公筷和垃圾分类等文明卫生习惯,以预防传染病。此外,还包括建立规律的作息时间、劳逸结合、确保充足睡眠、保持环境整洁有序、选择绿色出行方式以及倡导节约环保等良好生活习惯。

同时,中医药学作为中华民族的宝贵遗产,其养生文化历史悠久,蕴含着深厚的健康养生理念与实践经验。为了普及中医养生保健知识,国家中医药管理局与国家卫生计生委于2014年共同发布了《中国公民中医养生保健素养》,旨在引导公众利用中医方法维护和促进自身健康。

环境与健康紧密相连,保护环境是每个人的责任。良好生态环境是人类生存和发展的基石,然而,许多疾病都与环境污染密切相关。无节制的资源消耗和环境污染是生态环境恶化的根源。因此,我们每个人都有义务爱护环境、保护其不受污染和破坏。发现破坏生态环境的行为时,应及时制止或举报。

为了保护环境,我们应遵守相关法律法规,讲究社会公德,自觉养成节约资源、不污染环境的好习惯。我们应倡导文明健康、绿色低碳的生活方式,减少资源消耗,实施垃圾分类。在消费时,应优先选择绿色环保产品,减少一次性消费品的使用,同时注意节约用水用电,适度使用空调,并践行低碳出行。

此外,保持家居环境的整洁卫生也至关重要。我们应经常打扫室内和庭院,不留卫生死角,确保厨房和厕所无异味。垃圾应日产日清,并做好分类处理。在公共环境中,我们应爱护公共设施,规范饲养宠物,并做好宠物粪便的清理工作。在文体娱乐活动中,我们应遵守相关规定,不扰民,共同营造一个清洁、舒适、安静且优美的生活环境。

气候变化和极端天气事件对健康产生了深远的影响。为了减缓这种影响,我们倡导绿色消费和低碳出行。特别是对于老人、儿童、孕妇、疾病患者以及户外工作人员等脆弱人群,他们需要更加密切地关注天气预报、空气质量信息和气象灾害预警。在极端天气条件下,这些人群应特别警惕基础疾病的变化,并及时寻求医疗帮助。同时,重污染天气时应减少或避免户外活动,高温天气要注意防暑降温,低温天气要注意保暖防冻,台风和暴雨天气则要防范溺水等意外伤害。

此外,无偿献血是一项利国利民的公益活动。由于血液无法人工合成,临床用血只能依赖健康公民的自愿捐献。定期、适量的献血不仅安全无害,还能促进人体的造血功能。我国现行的捐献标准为全血每次200至400毫升,且捐献间隔期不少于6个月。对于献血者,国家会颁发无偿献血证书,并给予适当的补贴。同时,献血者在临床用血时也能享受到相应的优惠。

另外,我们也应该关爱、帮助并尊重病残人员。艾滋病、乙肝等传染病患者及病原携带者、精神障碍患者以及残疾人是疾病的受害者,他们需要社会的理解、关爱和帮助。这不仅有助于预防和控制传染病的流行,也是经济社会稳定发展的需要,更是人类文明进步的重要体现。

在工作与日常生活中,我们应敞开心扉接纳艾滋病、乙肝等传染病患者及病原携带者,为他们提供支持与鼓励,助力他们勇敢抗击病魔。对于精神障碍患者,应助力他们重返家庭、社区与社会,同时,患者的家人需积极配合治疗与康复训练,承担日常照料与监护之责。残疾人士及康复后的精神障碍患者亦应得到单位与学校的理解、关爱与接纳,以确保他们能获得适宜的工作与学习环境。在面对突发公共卫生事件时,感染病原体的人们同样需要我们的理解、包容与关心,避免任何形式的歧视与排斥。

相关知识

中国公民健康素养——基本知识与技能

新版《中国公民健康素养——基本知识与技能》征求意见

中国公民健康素养66条—基本知识与技能(一)

中国公民健康素养基本知识与技能测试题2017

卫生部公告《中国公民健康素养基本知识与技能》

《中国公民健康素养——基本知识与技能》释义系列(一)

《中国公民健康素养——基本知识与技能》中为何没有中医?

从《中国公民健康素养—基本知识与技能(2024年版)》新旧对比说起

中国公民健康素养——基本知识与技能(2015年版)

《中国公民健康素养—基本知识与技能释义》

网址: 中国公民健康素养——基本知识与技能概览 https://m.trfsz.com/newsview1525871.html