奶粉冲泡指南:新手爸妈必知的误区与正确方法

在宝宝的成长道路上,奶粉是不可或缺的营养来源。但你知道吗?泡奶粉并非简单的“一冲一泡”,这其间的技巧与细节,对新手爸妈而言,却是一项必不可少的技能。许多新手爸妈误以为泡奶粉是简单的流程,却忽略了关键细节,导致给宝宝带来健康隐患。

01新手爸妈常见误区

▍ 泡奶粉误解

一位厦门的新手爸爸,在为宝宝准备奶粉时,不慎犯了错误。他误以为泡奶粉只是简单的将奶粉倒入水中,然后搅拌即可。然而,他忽略了泡奶粉过程中的许多关键细节和技巧。这样的误区,在新手爸妈中并不罕见,但了解并掌握正确的泡奶粉方法,对宝宝的健康成长至关重要。

▍ 错误的泡粉影响

厦门王先生的儿子是一位早产儿,由于母亲母乳不足,他只能借助奶粉进行辅助喂养。在儿子出生仅三天后,王先生便开始为其冲泡奶粉,并习惯性地多加了几勺,希望孩子能吃得饱饱的。然而,就在小宝贝连续喝了两天奶粉后,他出现了呕吐、腹胀和肚子硬等症状。紧急送医检查后,竟发现孩子患上了肠坏死!错误的泡粉方式如使用过量奶粉或不当的水温,可能导致宝宝的健康问题如肠胃不适。

这名仅6个月大的宝宝,在出现精神萎靡、面色苍白、呼吸急促以及口腔溃疡等症状后,被紧急送往医院。医生检查发现,宝宝已病情危重,患上了巨幼红细胞性贫血。而这一切,都与泡奶粉的方式有关。这名新手爸爸所采用的“偏方”,同样也是错误的。

▍ 应对错误观念

当时,孩子还未满月,就出现了四肢抽搐、面色青白的症状。孩子的父亲回忆道,孩子出生后眼屎较多,村里老人建议他尝试用米汤来泡奶,并特意将奶粉泡得稀一些。然而,医生指出,这样的做法实际上是因为奶粉量不足,导致氯化钠摄入不足而水分摄入正常,进而引发细胞外液过多的低钠血症。这种病症进一步发展,可能导致脑水肿,从而出现抽搐、意识障碍等严重症状。父母需避免误区,遵循科学的冲泡方法来确保宝宝健康。

02正确冲泡奶粉指南

▍ 用什么水

纯净水,以其无杂质、无细菌、无无机盐的特性著称,然而其缺点在于缺乏矿物质。若长期使用纯净水冲泡奶粉,可能对宝宝的健康产生不利影响。使用自来水冲泡奶粉是首选,纯净水和矿泉水各有利弊,不适合长期使用。

另一方面,矿泉水因其丰富的矿物质,如磷酸盐和磷酸钙,而备受关注。但婴儿的肠胃消化系统尚未完全发育,长期使用矿泉水冲泡奶粉可能会引发消化不良和便秘的问题。

▍ 水温掌控

冲泡奶粉时的水温应按照奶粉品牌的指南进行。妈妈们可能注意到,不同品牌的奶粉对水温的要求不同,有的要求水温不低于70℃,而有的则要求40℃。这背后的原因是什么呢?

冲泡水温需适中,过高的温度会破坏奶粉中的营养成分。世界卫生组织WHO和联合国粮农组织FAO推荐的水温不低于70℃,主要是为了预防阪崎肠杆菌等致病菌的污染风险。然而,从营养学的角度看,70℃的水温虽然会破坏奶粉中的部分热敏感营养物质,但这种影响是相对较小的。

▍ 泡粉手法与步骤

冲奶粉时,应先加水再加入奶粉。若先加奶粉后加水,可能导致奶粉浓度过高。为确保冲泡出适宜浓度的奶粉,建议遵循奶粉包装上的指示,先按照规定量加入适量的水,然后再加入奶粉进行冲泡。冲泡奶粉时,应遵循先加水再加奶粉的原则,并避免用力摇晃以减少气泡产生。

冲泡好奶粉后,应避免用力上下摇晃奶瓶,因为这样会损害奶粉中的营养成分,并导致产生过多气泡,宝宝饮用后可能引发漾奶。同时,也不建议使用筷子或勺子搅拌,以防细菌进入奶液中。

▍ 再加热与转奶注意事项

已冲泡好的奶粉不宜再次煮沸,因为这样会导致其中的蛋白质、维生素等关键营养物质结构改变,进而丧失其原有的营养价值。再次加热奶粉会流失营养,转奶需循序渐进,避免肠胃不适。 请注意,转奶期间不宜添加其他新辅食,同时要避开宝宝生病或接种疫苗的时候。

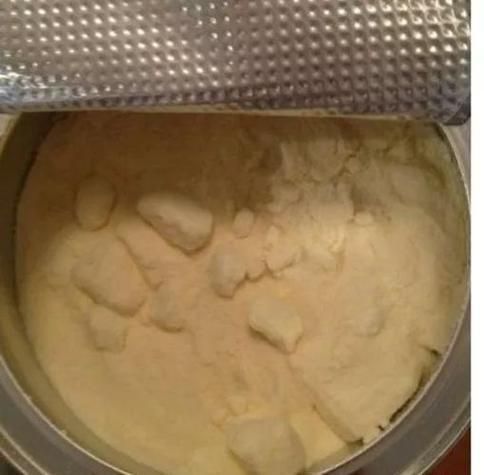

▍ 储存与清洁

已开封的奶粉应存放在低温、避光、通风且干燥的环境中,注意避免放入冰箱,以防受潮变质和细菌滋生。开封奶粉需存放于干燥环境,奶具需保持清洁以防细菌滋生。 同时,日常中务必重视奶嘴、安抚奶嘴、奶瓶等用具的清洗与消毒。简单而实用的方法是,将奶瓶浸入沸水中煮煮约10分钟。

宝宝的身体健康与哺乳息息相关,因此冲泡奶粉时必须遵循包装上的建议,不可随意增减奶粉浓度,以确保宝宝的健康成长。愿每位宝宝都能茁壮成长。

相关知识

宝宝奶粉转换指南:新手爸妈必看!

新手爸妈必看:新生儿护理常识与误区解析

新手爸爸指南:泡奶、拍嗝、换尿布技巧

育儿指南|如何正确冲泡奶粉?

如何正确使用月嫂:新手爸妈的必读指南

新生儿换奶粉的正确方法:都在用的3步过渡法,新手爸妈必看!

先接水还是先放奶粉?冲奶粉的这些误区你应该了解

冲泡奶粉有哪些误区

奶粉冲泡大学问:45度保温时限与最佳水温揭秘!

宝宝奶粉正确的喂养方法

网址: 奶粉冲泡指南:新手爸妈必知的误区与正确方法 https://m.trfsz.com/newsview1529706.html