Impact of community built environment on residents' health:A case study on individual overweight

1 引言

改革开放以来,随着中国经济发展和生活水平的提升,中国居民平均寿命由1981年的67.77岁增长到2015年的76.34岁;但另一方面,高血压、糖尿病等严重危害人类健康的慢性病发病率呈现上升趋势,健康问题日益严重。十八届五中全会将“健康中国”上升为国家战略,这既是广大民众收入水平提高后对高生活质量的诉求,也是提高国民素质、实现国富民强的必然选择。健康与地理环境的关系密不可分,《黄帝内经》中已阐述了地理环境差异对群体健康产生的不同影响,并指出地理知识对于医生的重要性,“地方病”便是地理环境影响健康的典型例子。现代社会中越来越突出的肥胖问题同样与地理建成环境密切相关。个人体重是能量摄入和能量消耗平衡的结果[1],而建成环境能够通过影响体力活动和食品环境对能量消耗和摄入产生作用,从而进一步影响肥胖和健康。肥胖本身不仅是一种慢性病,而且肥胖患者更容易患高血压、糖尿病等慢性病,对人类健康产生极大威胁。《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》显示,中国成年人超重率在2002-2012年间,由22.8%迅速上升为30.1%,但国内鲜有文献从建成环境视角研究肥胖问题。因此,本文探讨建成环境与出行方式及超重的关系,旨在为“健康中国”战略的政策制定提供科学依据。

建成环境因素主要包括密度、土地利用混合度、设计、距公交站距离和设施可达性[2],可步行性、城市蔓延、食品环境也作为影响肥胖的建成环境因素而经常被考虑[3]。

从已有文献可以看出,建成环境对肥胖的影响主要通过改变出行方式而改变体力消耗实现[4]。通常来说,随着密度的提高,城市紧凑发展,出行方式由私人机动车向公共交通系统、体力型交通转变[5-8],可以降低肥胖风险[9-10],但一项对中国南京的研究表明密度的提高会增加肥胖的可能性[11]。土地混合利用可以增加目的地的可达性,提高使用体力型交通方式的可能性[8, 12],从而降低肥胖风险[13-15]。运用不同方法测度的土地利用混合度,其研究结果不尽相同[16],有研究发现土地混合利用会提高饭店、快餐店的可达性,从而增加体重[17]。在设计方面,对社区附近公园进行改造升级后,公园使用者及其体力活动量均有所提升[18];距公交站距离越近,居民乘坐公交出行的意愿会越高,同时会带动体力型交通方式的使用,从而降低肥胖风险[9, 15-16];居住地附近公共服务设施可达性越高、体系越完善、品质越好,道路连通性越高,都会增加体力型交通出行的概率[19],从而降低肥胖风险[20-21]。可步行性以及城市蔓延是由密度、土地混合利用程度、道路联通性等因素组成的综合变量,用于探讨建成环境对超重和肥胖的影响。可步行性高的街区,会引导居民体力型交通出行,降低肥胖风险[22-23],而城市蔓延则带来城市无序增长,小汽车依赖增强,以至于较高的超重和肥胖风险[24-25],结论并不完全一致[17]。此外,具有较多饭店、快餐店的食品环境则会提高食品或者高热量食品的可接近性,增加肥胖风险[13, 26]。由于建成环境对肥胖的作用可能受到居民“自选择”即对出行方式或者生活态度偏好的影响,部分研究控制了居民对与社区或者交通方式的自选择,不过结论并不统一[27-29]。此外,肥胖问题还受到年龄、性别、种族、收入、社区安全等方面的影响,并且在不同的地域范围,建成环境对肥胖问题的影响也有所差异[16, 26, 28-30]。

综上,目前关于建成环境对肥胖或超重影响的文献主要集中在美国等西方发达国家,对于中国的研究鲜见,中国建成环境及国情与发达国家差别较大[8],并且已有证据显示中国可能具有与发达国家不同的规律[11],因此,国外经验不能直接应用于指导中国实践,迫切需要开展针对中国的专门研究。其次,建成环境通过出行方式影响个体超重是多数研究默认的影响路径,已有研究多采用单方程模型,难以验证该路径的有效性[31],而且也忽视了可能存在的其他影响路径。最后,个体研究往往存在位于一个地理单元内的空间自相关问题,已有研究较少考虑解决这一问题,对结果的真实性造成一定影响[13, 15]。因此,本文基于中国个体数据来探讨建成环境对个体超重的影响,运用结构方程模型来更准确地检验建成环境、出行与超重三者之间的因果关系,采用聚类标准误解决样本个体的空间自相关问题,使研究结论更加稳健可靠。

2 方法与数据

2.1 技术路线与方法

根据数据可得性,鉴于建成环境、出行方式和超重之间存在复杂的因果关系,本文构建联立的结构方程来检验多个影响路径的存在,即建成环境不仅直接作用于个体超重,还通过出行方式间接作用于个体超重。联立的一个方程检验建成环境对出行方式的影响,另一个方程检验建成环境和出行方式对超重的影响。由于样本个体位于不同的区县,而每个区县内的个体具有空间相关性,故在模型中采用聚类标准误来达到个体独立的统计要求。此外,为了尽可能地减轻自选择所带来的偏误,在模型中加入每日锻炼时间这一变量,以控制居民个体对锻炼的偏好或对体重控制的态度。

2.2 数据与变量

本文使用数据全部来自北京大学“985”项目资助、北京大学中国社会科学调查中心执行的中国家庭追踪调查(CFPS),数据共两期,分别收集于2010年与2012年,样本覆盖约占全国总人口(不含港、澳、台)95%的25个省、市、自治区。CFPS抽样方式为多阶段、多层次、与人口规模成比例的概率抽样,第一阶段为行政性区县抽样,第二阶段为行政性村、居委会抽样,前两阶段以社会经济水平作为主要分层变量,保证样本可以反映全国真实经济水平状况;第三阶段为家庭抽样,使用地图地址法,并采用随机起点的循环等距抽样方式抽取样本家庭,可以确定其在村、居委会中的随机分布,因此样本具有全国代表性,适合针对全国个体的微观研究。此套数据包含本研究所需的重要数据,包括建成环境、家庭及个人的经济属性、出行方式行为等数据,满足研究的数据需求。调查的地理单元为较小尺度的村、居委会,适合进行建成环境对居民行为及健康的研究。本文首先选出两期都被访问的成人个体,删除缺失数据样本,最终用于分析的样本包含15356个个体,分布在158个区县中的507个居、村委会。用于分析的变量分为3类,分别为建成环境特征、个人出行特征以及个人或家庭的健康和社会经济特征。

由于数据限制,本文中的建成环境变量包括居/村委会人口密度、设施可达性、城乡属性及居住地距最近公交车站的距离。人口密度由社区常住人口除以社区面积得到。单位面积中各类公共设施的个数越多代表设施越临近、可达性越高,因此,本文用单位面积内公共设施个数代表设施可达性。城乡属性依据国家统计局定义的城乡划分标准,将城区和镇区定义为城镇,其余为乡村。

个人出行特征在本文中主要指出行方式,分为个体机动化与非个体机动化两大类,前者包括小汽车、出租车、摩托车、电动自行车和农用机动车,个体机动化出行方式的体力消耗要低于非个体机动化方式。个体机动化出行被赋值为1,非个体机动化出行被赋值为0。抽样调查中的被调查者汇报了两种出行方式,为了给被调查者的出行方式赋以确定的值,本文假定以下赋值原则,机动化方式优先于非机动化方式,个体机动化方式优先于非个体机动化方式。这样的假定符合中国实际情况,购买小汽车者,通常以自驾车为主要出行方式,有机动化交通工具者,主要出行方式是机动车。

表1给出了各变量的描述性统计。个人健康和社会经济特征包括是否超重、年龄、性别、婚姻、工作状况、饮食状况、家庭人均收入和各类活动时间。根据被调查者报告的身高体重计算身体质量指数(BMI=体重(kg)/身高(m)2),用以衡量居民的肥胖程度,并依据2010年卫生部发布的《营养改善工作管理办法(卫疾控发[2010]73号)》中的标准,对BMI ≥ 24 kg/m2的成年个体定义为超重,样本个体超重比例达到34%,与社会经济统计数据相仿。

Tab. 1 Descriptive statistics of variables表1 变量描述性统计

变量名 样本数量 均值 标准差 最大值 最小值 中值 超重(超重=1) 15356 0.34 0.47 1.00 0.00 0.00 人口密度(万人/km2) 15356 -1.87 2.28 7.26 -9.98 -2.24 设施可达性(万个/km2) 15356 -6.73 2.31 2.92 -15.57 -7.09 距最近公交站距离(km) 15356 -1.04 1.64 2.30 -6.91 -0.69 城乡属性(农村=1) 15356 0.48 0.50 1.00 0.00 0.00 年龄(岁) 15356 48.78 14.69 93.00 18.00 48.00 性别(男性=1) 15356 0.49 0.50 1.00 0.00 0.00 婚姻状况(已婚=1) 15356 0.87 0.34 1.00 0.00 1.00 工作状况(工作=1) 15356 0.56 0.50 1.00 0.00 1.00 家庭人均收入(万元) 15356 -0.31 1.28 5.02 -9.90 -0.08 过去一周是否食肉(是=1) 15356 0.85 0.35 1.00 0.00 1.00 过去一周是否吃“垃圾”食品(是=1) 15356 0.31 0.46 1.00 0.00 0.00 日平均通勤时间(h) 15127 0.49 0.32 1.79 0.00 0.69 日平均睡眠时间(h) 15127 2.07 0.18 2.48 1.39 2.08 日平均吃饭时间(h) 15127 0.26 0.51 1.79 -2.30 0.00 注:由于不同城市的部分变量数据差异较大,本表对除年龄及分类变量的数据通过取对数形式进行平滑处理。由于2012年问卷中并不包含社区尺度的建成环境,首先考虑到建成环境变化速度十分缓慢,2010-2012年间不会发生显著变化;其次,建成环境对超重的影响有一定的滞后性,将建成环境属性滞后更有助于减轻内生性,构造更加符合因果关系作用机制,因此,采用2010年建成环境数据具有合理性。交通出行方式、三类活动时间也未在2012年问卷中给出,考虑生活习惯不会在短期内改变,同样采用2010年数据。超重及其他数据采用2012年口径。由于本文样本选自全国25个省级行政单位,因此其建成环境、社会经济属性均会有较大的差异,统计上呈现出明显右偏态分布,即非正态分布。为避免极值对结果的影响,对连续变量数据进行对数处理以获得较为平稳的数据分布,同时取对数后并不会改变数据的相对大小,因此不会影响研究结果。

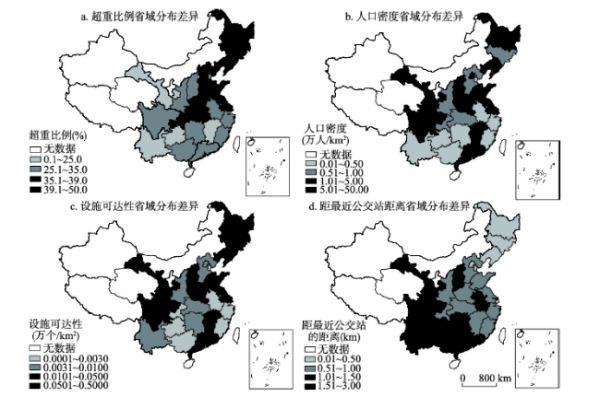

基于问卷数据,图1给出以省为单位的超重比例、人口密度、设施可达性和距最近公交站距离4个变量的空间分布。从图1中可以看出,环渤海湾地区成年人超重比例最高,这一地区对应的社区人口密度和设施可达性也位于高值区,这一相关关系似乎与西方文献中的经验并不一致,不过,更可靠的结论需要多元分析才能得出。距最近公交站距离明显与超重负相关。

图1 中国省域主要变量数据的空间分布

Full size|PPT slide

3 结果分析

3.1 实证结果

由于人口密度和设施可达性之间存在高度共线性,因此,分别把两个变量加入结构方程模型,得到结果(表2,表3)。其中,模型1反映了建成环境对出行方式的影响以及对超重的直接影响,未考虑建成环境通过出行方式对超重产生的间接影响;模型2在对超重的回归中加入出行方式,考虑建成环境通过出行方式对个体超重产生的间接作用;建成环境的差异可能会导致居民生活习惯的分异,而且居民生活习惯同时会影响其是否超重,故模型3在对超重的回归中加入通勤时间、睡眠时间和吃饭时间,以进一步探究建成环境影响超重的路径。从拟合优度来看,3个模型的CFI均大于0.9,RMSEA均小于0.05,表明模型拟合程度较好,而且3个模型的结果基本一致,因此回归结果具有稳健性。

Tab. 2 Regression result of structure equation model (1)表2 结构方程回归结果(1)

模型1 模型2 模型3 个体机动化出行 超重 个体机动化出行 超重 个体机动化出行 超重 人口密度 -0.043*** 0.023*** -0.043*** 0.026*** -0.044*** 0.026*** 距最近公交站距离 0.026** -0.020** 0.026** -0.022*** 0.026** -0.020** 农村 0.202*** -0.183*** 0.202*** -0.198*** 0.200*** -0.193*** 年龄 0.011** 0.067*** 0.011** 0.066*** 0.014*** 0.066*** 年龄二次项 0.000*** -0.001*** 0.001*** -0.001*** 0.000*** -0.001*** 男性 0.539*** 0.131*** 0.539*** 0.090*** 0.542*** 0.074*** 已婚 0.413*** 0.108*** 0.413*** 0.076** 0.419*** 0.079** 工作 0.146*** -0.038 0.146*** -0.050* 0.140*** -0.050* 家庭人均收入 0.060*** 0.048*** 0.060*** 0.043*** 0.062*** 0.043*** 家庭人均收入二次项 0.006* 0.006* 0.006* 摄入肉类食品 0.014 0.014 0.010 摄入垃圾食品 0.114*** 0.115*** 0.118*** 日平均通勤时间 -0.074* 日平均睡眠时间 -0.111* 日平均吃饭时间 -0.038 个体机动化出行 0.076*** 0.075*** RMSEA 0.04 0.04 0.029 CFI 0.913 0.913 0.901 N 15356 15356 15127 注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%显著水平上通过检验,取区县尺度的聚类标准误。 Tab. 3 Regression result of structure equation model (2)表3 结构方程回归结果(2)

模型1 模型2 模型3 个体机动化出行 超重 个体机动化出行 超重 个体机动化出行 超重 设施可达性 -0.027** 0.019** -0.027** 0.021*** -0.029*** 0.020*** 距最近公交站距离 0.027** -0.020** 0.027** -0.022*** 0.028** -0.021** 农村 0.224*** -0.190*** 0.224*** -0.207*** 0.221*** -0.201*** 年龄 0.011** 0.067*** 0.011** 0.066*** 0.014*** 0.066*** 年龄二次项 0.000*** -0.001*** 0.000*** -0.001*** 0.000*** -0.001*** 男性 0.537*** 0.131*** 0.537*** 0.091*** 0.540*** 0.076*** 已婚 0.413*** 0.107*** 0.413*** 0.077** 0.419*** 0.079** 工作 0.147*** -0.039 0.147*** -0.049* 0.142*** -0.051* 家庭人均收入 0.055*** 0.050*** 0.055*** 0.046*** 0.057*** 0.046*** 家庭人均收入二次项 0.006* 0.006* 0.007* 摄入肉类食品 0.014 0.014 0.010 摄入垃圾食品 0.113*** 0.113*** 0.117*** 日平均通勤时间 -0.074* 日平均睡眠时间 -0.115* 日平均吃饭时间 -0.038 个体机动化出行 0.074*** 0.073*** RMSEA 0.04 0.04 0.029 CFI 0.913 0.913 0.902 N 15356 15356 15127 注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%显著水平上通过检验,取区县尺度的聚类标准误。表2中3个模型的方程1结果都显示,控制社会经济属性后,人口密度、设施可达性与个体机动化出行方式显著负相关,而距最近公交站距离、农村社区则与个体机动化出行方式显著正相关。人口密度大、设施可达性较高的地区,一方面公共交通设施完善,另一方面各类公共设施分布均匀,有利于居民就近出行,因此可选用步行、公交等交通方式,这与大部分文献结论一致[6-8]。家庭住所距最近公交站距离越远,使用公共交通出行越不便利,会驱动居民采取其他出行方式,包括小汽车、助动车等个体机动化出行方式。农村地区由于公共交通设施不完善,因而外出多依靠摩托车、电动自行车等交通工具。

3个模型的方程2显示了建成环境对超重影响。在模型1中,没有控制出行方式对超重的影响,人口密度与超重显著正相关。模型2的方程2加入了出行方式,发现个体机动化出行方式会增加超重可能,与理论预期和以往文献结论一致,不过人口密度仍然与超重正相关,这说明人口密度不仅会通过出行方式间接影响超重,还会通过其他途径影响超重,而且这一影响是正效应。为了探究可能的影响途径,模型3的方程2控制了更多的因素,人口密度仍然显示出对超重的显著正影响,而且系数没有变小,说明人口密度对超重的正向效应还有其他渠道。这一结果与发达国家的研究结果截然相反,在那里的经验多数显示出高密度与较低的超重或肥胖率显著相关,不过一项针对中国南京的个体研究同样发现密度与超重正相关[11],这说明中国可能存在与西方发达国家不同的规律。关于其中原因分析将在后面的讨论中进一步展开。表2结果也显示,距最近公交站距离越大,超重概率越低,即使控制了个体机动化出行方式依然如此,这个结果也与西方发达国家研究结果相左。农村地区居民有较低的超重可能性,原因可能是农村地区居民从事较多的体力型工作,有更多的户外活动时间,而且在饮食方面趋向于低脂低油。

自选择是影响出行方式及超重的一个重要因素,本文控制了与超重关系更为直接的锻炼时间,结果表明自选择并不会改变上述建成环境对超重的影响。

表3汇报了将人口密度替换为设施可达性的结果,可达性越高,居民超重概率越高,同样与西方发达国家研究结果不相符[14],其原因也将在后文中进一步分析。表2、表3同时报告了个人家庭社会经济属性对于超重及出行方式的影响。性别方面,男性超重可能性显著高于女性,即使控制了个体机动化出行方式也如此。就业人群一方面更可能选择个体机动化出行而增加超重可能,但另一方由于在通勤、工作中会有更多的体力消耗而降低了超重的可能。相比于未婚者,已婚者超重概率和个体机动化出行概率也更大。家庭人均收入水平的一次项和二次项都与个体机动化出行正相关,呈U型曲线关系,不过二次曲线顶点左侧样本数远远少于右侧,因而可以基本认为人均收入水平与超重呈现正相关。年龄对超重的影响呈现非线性关系,中年人超重概率最大,这是因为中年人生活节奏更快,运动时间不足。反映饮食习惯的变量中,过去一周有垃圾食品摄入会增加超重可能,而过去一周是否有肉类摄入与超重无关,这是因为中国现阶段的居民多数都有肉食摄入。表征生活状况的3个变量中,长时间通勤、充足的睡眠时间会降低超重,均与预期相符。

3.2 关于中外研究结果不同的讨论

以上结果显示,居住在较高人口密度和设施可达性社区的居民,拥有较高的超重概率,这与西方发达国家的大多数研究结果截然相反,因而有必要进一步讨论其结果的可靠性以及原因所在。首先要排除与密度和设施可达性相关的竞争性假设。因为本文研究对象为全国范围的跨城市样本,不同地区的社区在收入和城市化发展阶段上存在显著差异,在中国当前收入和城市化水平快速提高的发展阶段,收入和城市化水平较高的社区,其居民往往因营养较好、接触高热量西式快餐的概率较大、生活压力较大和静态活动时间较多等原因而具有更高的超重可能。如果排除收入和城市化水平对超重的影响之后,密度和设施可达性仍然对超重具有显著正影响,那么密度和设施可达性的作用才可以真正被确认。城市化水平一方面从社区属性即城市社区还是农村社区可以得到区分,关于这一点在前面结果中已有阐述;另一方面,由于调查问卷出于数据保密的原因没有给出个体所在城市,因而无法得到城市化水平数据,但城市化水平与收入显著正相关,这是公认的事实,因而可以根据收入和其他相关生活状态数据来间接反映出来。因此,表4按照密度高低,将样本均分为3部分,对比不同密度地区居民的社会经济属性差异后显示,中国高密度地区往往是经济发展水平较高的地区,居民收入也相应较高,营养条件更好,在饮食方面倾向于高脂肪、高热量食品,外出就餐频率较高;在生活状态方面,静态活动时间较多,睡眠时间较少;在出行方式上也与低密度地区有显著差异。这些因素也都与城市化发展阶段有直接联系,并且根据本文统计检验结果都会对超重概率产生一定的影响。同理,表4也显示低密度地区72%的居民来自于农村社区,符合实践认知。所有这些因素都会对密度和设施可达性的显著作用产生竞争。为了剥除这些因素的影响,获得密度和设施可达性的真实作用,在前文的实证模型中对城乡属性及上述因素变量都进行了控制,发现部分因素确实对超重产生一定作用,但密度和设施可达性与超重的显著正相关依然存在,说明密度这种影响是可靠的,收入和城市化发展阶段即使影响个体超重,但不会改变密度和设施可达性的作用。

Tab. 4 Social and economic characteristics of respondents in differently dense areas表4 不同密度地区被调查居民的社会经济属性差异

变量名 高密度地区 中等密度地区 低密度地区 农村 0.22 0.50 0.72 家庭人均收入(万元) 0.00 -0.43 -0.51 过去一周是否食肉(是=1) 0.88 0.85 0.83 过去一周是否吃“垃圾”食品(是=1) 0.32 0.33 0.29 个体机动化出行(是=1) 0.35 0.46 0.49 日平均通勤时间(h) 0.50 0.48 0.49 日平均睡眠时间(h) 2.04 2.08 2.08 日平均吃饭时间(h) 0.21 0.32 0.26 高频率外出就餐(是=1) 0.20 0.12 0.11 日平均静态活动时间(h) 1.19 1.03 0.96 日平均锻炼时间(h) 0.45 0.44 0.45 注:由于不同城市的部分变量数据差异较大,本表对除分类变量的数据通过取对数形式进行平滑处理。

密度影响超重的机制存在多个路径。密度高的社区会减少个体机动化出行乃至降低超重风险,这一点在模型结果中得到验证。但表4显示高密度社区居民的吃饭、睡眠时间更短,医学结果显示,吃饭速度快和睡眠时间短都会增加体重;高密度社区还会因为空间限制,在家静态活动时间变长,或者由于具有更密集的饮食设施而增加外出就餐频率,这些都会导致体重增加;把这些变量加入模型后,并不影响密度正显著的结果。其中,外出就餐频率、运动锻炼活动时间和在家静态活动时间3个变量会因为与吃饭和睡眠时间两个变量共线,导致结构模型拟合出现问题,因而需要单独放入,篇幅限制这里不给出具体结果。

还有一个路径不能忽视,即高密度地区各类生活设施临近,可达性高,因此导致居民非刚性出行距离减少,在既定的出行方式下,体力消耗降低,导致超重可能性增加,这也是外文文献中忽视的一点。在本文模型中加入数据可得的通勤时间变量,发现与超重显著负相关,说明通勤时间越长,体力消耗越大,因而降低超重风险,这在一定程度上支持了上述路径的存在。不过通勤时间不能反映出行距离,也不能反映所有的户外活动范围和活动距离,因而将来在数据可得的情况下还需进一步验证。日本的一个研究也表明人口密度与体力活动量成反比[32]。

这样一来,密度通过出行影响超重存在两个相反的作用机制,一方面,高密度会减少个体机动化出行而降低超重可能;另一方面,高密度还会减少出行和活动距离而增加超重风险。但西方发达国家的结果是,密度对超重的综合效应为负,而本文关于中国的研究结果与其相反,这与中外国情不同有关。西方发达国家郊区化导致部分社区密度非常低,高度依赖于小汽车出行,当提高密度时,出行方式会由小汽车转为非机动化出行,体力消耗增加超过了因为出行距离变短导致的消耗减少效应,因而密度的综合效应为负。而中国社区密度本身就很高,进一步提高密度对出行方式的改变有限;而且当今阶段中国小汽车出行具有刚性需求特点,人口密度提高对减少个体机动化出行的弹性较低,这两点可以通过模型中方程1的密度系数较小得到验证。再者,中国的经济发展水平决定采用小汽车、出租车等个体机动化出行的比例远远低于西方发达国家,样本显示仅为7.89%,而中国公交出行比重相对较高,对本文的样本进一步分析发现,虽然提高密度会降低个体机动化出行,但会增加公交出行概率,公交出行的体力消耗要低于步行和自行车。总之,提高中国社区人口密度虽然可以降低个体机动化出行和超重的可能性,但效应较低,这使得密度对超重的综合影响效应为正。

与人口密度类似,较高的设施可达性虽然降低了个体机动化出行可能,降低了超重可能,但较高的设施高可达性也缩短了出行距离,从而减少了出行中的体力消耗,导致较高的超重概率,后者效应大于前者导致了设施可达性对超重的净效应为正。

距最近公交站距离的增加会降低公交出行可能性,增加个体机动化出行概率,考虑到中国个体机动化出行比重总体水平较低,这一路径导致的超重增加效应不高。而进一步数据显示,距最近公交站距离的增加还会提高非机动化出行可能性,降低超重风险,这一降低效应大于前者增加效应应该是导致最终综合效应显著为负的原因。

4 结论与启示

本文采用结构方程探讨建成环境对于超重的影响。结果显示,与西方发达国家截然不同的是,提高中国社区人口密度和设施可达性,以及使公交站临近居民,都会增加超重的可能性。其机制在于,较高的人口密度和设施可达性虽然会减少个体机动化出行而降低超重风险,但同时也可能降低出行和活动距离而减少体力消耗,在中国本身密度较高和小汽车出行比重相对较低的情况下,前者效应弱于后者,导致最终效应是增加超重的可能。后一效应在理论上是存在的,不过由于缺乏数据,本文并没能给出实证支持。同样的道理,距最近公交站距离越近,出行体力消耗越少,也会提高超重可能性。

本文结论的启示:① 中国国情不同于西方国家,制定健康政策不能盲目照搬西方经验,应基于自身发展规律。具体来说,在城市规划中不能通过提高密度来达到减少肥胖的目的,基于中国室外公共空间步行友好性还存在很多不足,应该在提高可步行性和增加休闲吸引力方面下功夫。② 中国与西方的经验都表明,个体机动化出行方式会显著提高超重概率,因此与西方政策取向相同的是,需要倡导居民采用公共交通及体力型交通出行,在规划中增加公交专用道、自行车道以及美化人行道。

{{custom_sec.title}}

=2" class="main_content_center_left_zhengwen_bao_erji_title main_content_center_left_one_title" style="font-size: 16px;">{{custom_sec.title}}{{custom_sec.content}}Footnotes

The authors have declared that no competing interests exist.

{{custom_fn.content}}RIGHTS & PERMISSIONS

本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

相关知识

Impact of community built environment on residents' health:A case study on individual overweight

A study on the influencing factors of rural residents' well

Impact of Lifestyle on Health

居住环境绿化水平对居民体质指数(BMI)和自评健康的影响研究——以上海为例

Study on the influence of commuting time on workers' health status and its mechanism,Journal of Transport & Health

Experts’ Consensus on the Management of Respiratory Disease Syndemic

Research status and prospect of household energy consumption impact on eco

Influence of Subjective Knowledge, Objective Knowledge and Health Consciousness on Olive Oil Consumption—A Case Study

A Postgraduate Course on the Promotion of Health and Well

Assessing the Impact of ENSO on Agriculture Over Africa Using Earth Observation Data

网址: Impact of community built environment on residents' health:A case study on individual overweight https://m.trfsz.com/newsview1594270.html