忧患意识与现代心理健康:从智慧到实践

在探讨心理健康的过程中,我们不难发现“生于忧患,死于安乐”这一古训蕴含着深刻的智慧。这一理念不仅在古代有着重要的启示作用,同样在当今的心理健康建设中,也发挥着不可忽视的指导意义。通过理解这一古训,我们可以更好地把握心理健康的精髓,从而在生活中更好地应对各种挑战。

01心理健康与忧患意识

▍ 忧患意识的历史与现代启示

两千多年前,孟子在《告子下》中提出了“生于忧患,死于安乐”的深刻见解,这一哲学命题揭示了逆境与顺境对人类生存的辩证影响。这一理念不仅在社会兴衰方面有着重要的启示,更蕴含着深刻的心理学逻辑。在当代心理健康领域,“忧患意识”往往被视为负面情绪的代表,然而,如果我们从科学的角度重新审视,会发现适度的忧患感实际上是一种推动心理成长的强大动力。相比之下,过度追求安逸和享乐可能会削弱我们的心灵免疫力。这一现代发现与古代的智慧高度契合,为现代人提供了跨越时空的心理建设启示。

▍ 压力与心理韧性

心理学中的“压力接种理论”揭示,适度的压力暴露能够激发个体的抗压能力,使其在面对更大挑战时更显从容。这一理论与司马迁在《报任安书》中所举的例子高度契合,即文王在困境中演绎了《周易》,仲尼在厄运中编纂了《春秋》,他们都是在逆境中锤炼了心理韧性。当屈原被放逐时,他以《离骚》为心灵寄托;左丘失明后,更是以《国语》为世人传道。他们并非仅仅承受苦难,而是将压力转化为创作的源泉,从而磨练出坚韧不拔的心理品质。

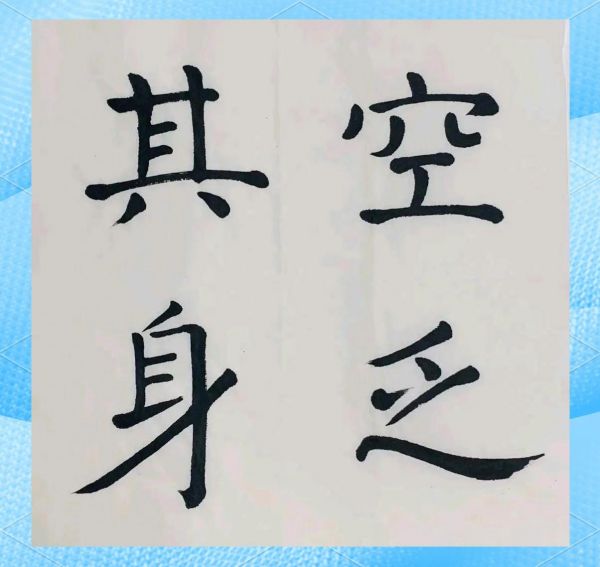

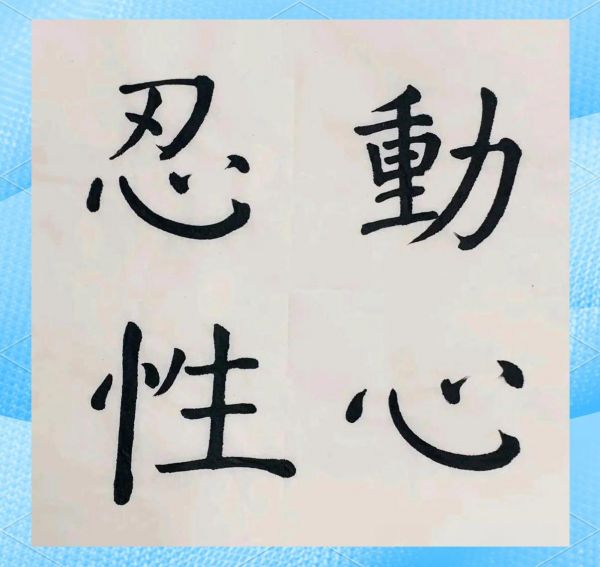

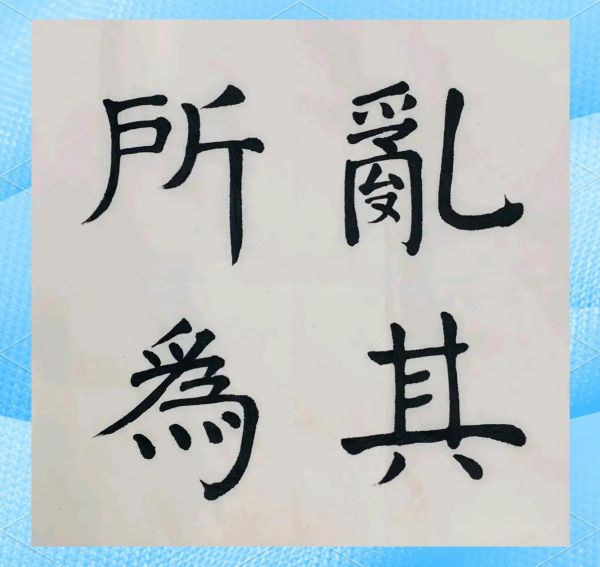

神经科学的研究进一步证实,适度的压力能够刺激前额叶皮质的突触重塑,这与孟子所倡导的“动心忍性,增益其所不能”的观念不谋而合。古希腊斯多葛学派的哲学家塞涅卡曾提出每日进行“消极想象”的建议,即设想最坏的结果以做好心理准备。这种主动的忧患训练已被证明能有效降低杏仁核对威胁的敏感度,提升人类应对压力的神经可塑性。

02功能焦虑与心理超越

▍ 焦虑与问题解决效率

存在主义心理学家罗洛·梅深刻指出,焦虑是人类在面临自由选择时不可避免的产物。这与庄子寓言中“畏影恶迹”者的心态颇为相似,他们为了逃避焦虑而终日狂奔,却往往不得其解。然而,心理学实验揭示了一个有趣的发现:当个体将焦虑水平控制在“最优功能区”(即耶克斯-多德森定律中所指的中等唤醒水平)时,其问题解决效率能显著提升40%。这一发现与歌德创作《少年维特之烦恼》时的经历不谋而合,他在情感危机中找到了艺术的灵感,进一步印证了尼采的哲学观点:“杀不死我的使我更强大。”

▍ 东方哲学与现代疗法

日本茶道中的“残缺美学”为此提供了东方视角的解读:主动接纳不完美所带来的轻微不适,从而修炼心灵的包容度。这与现代暴露疗法(Exposure Therapy)的理念不谋而合——通过渐进式接触焦虑源,人们可以重建对事物的认知评估系统。正如苏轼在《留侯论》中所强调的“卒然临之而不惊”,真正的心理强大并非彻底消除忧患,而是源于对它的理性驾驭。

03安逸与心理衰退的警示

▍ 享乐适应与心理免疫

古罗马皇帝马可·奥勒留在《沉思录》中告诫人们,过于追求安逸享乐会逐渐腐蚀我们的理性。心理学中的“享乐适应”现象指出,长期处于舒适状态会提高人们对幸福的期望值,进而降低多巴胺受体的敏感度。明代张居正推行“考成法”时,已洞察到官僚体系的过度安逸会导致效能退化,这种深远的制度性忧患意识,至今仍为组织心理健康的维护提供了有益的启示。

▍ 历史经验与现代反思

哈佛大学历经75年的“成人发展研究”揭示,那些过度沉迷于舒适区的人群,其大脑前额叶灰质密度相较于经常面对挑战的人低15%。唐代柳宗元笔下的“蝜蝂”(《蝜蝂传》)因不断贪婪囤积而最终坠亡,这恰恰与现代某些人因逃避压力而陷入物质依赖的心理状态相呼应。若安乐环境中缺乏适度的危机感,心理免疫系统便会逐渐退化,这恰恰印证了叔本华的论断:“生命是一团欲望,欲望得不到满足便痛苦,得到满足则无聊。”

04动态平衡的心理生态建设

▍ 历史智慧与现代实践

《周易》的智慧告诉我们,“穷则变,变则通”,这为我们提供了构建“心理生态系统”的视角。古波斯拜火教的哲学观念,将世界描绘为光明与黑暗的持久抗争,这一理念同样可以转化为心理建设的宝贵智慧——积极引入“建设性压力源”。王阳明在龙场悟道时,身处困境却能创立心学,其秘诀就在于他巧妙地将外部困境转化为内在认知重构的良机。这些历史经验,为我们提供了在现实生活中打造动态稳定心理生态的具体实践借鉴。

▍ 自我挑战与成长

阶梯式挑战法:借鉴斯多葛学派的“自愿不适训练”理念,我们可以通过定期进行轻度的自我挑战,如参加公众演讲或学习新技能,来激活我们的心理适应能力。

意义重构术:类似于维克多·弗兰克尔在集中营的经历,我们将苦难视为“精神成长的必修课”,这种观念的转变可以显著提升我们在创伤后的成长指数。

辩证日记法:通过每日记录“忧患事件”,并深入探索其潜在的积极价值,持续6周后,我们的情绪调节能力将得到显著改善(这一观点已得到2020年《积极心理学》期刊的实证支持)。

从孟子的深刻洞察到现代心理学的实证研究,我们跨越时空汲取智慧,得出一个共同的结论:心理健康并非是静止不动、完美无瑕的,而是如同赫拉克利特所言,是一个动态平衡、充满抗逆力的系统。这个系统中的和谐,就如同弓琴的和谐源于弓弦张力的平衡,既能在忧患中汲取成长的力量,又能在安逸中保持清晰的认知。通过与适度焦虑共生,我们将压力转化为锻炼心理韧性的宝贵机会,从而实现了对“生于忧患,死于安乐”这一古训的当代理解。这种理解并非对苦难的轻视,而是对生命潜能的由衷敬畏。

相关知识

禅宗智慧与身心健康的实践

智慧养老:现状、实践、问题与反思

瑜伽的起源与现代实践:探索生命健康的深邃智慧

中医药养生:传统智慧,现代实践之道

从传统智慧到现代实践:全面探讨身心健康的奥秘

探索经络学说:从古代智慧到现代科学

中医治未病:传统智慧与现代健康管理的结合

健康一体机:智慧医疗的前沿实践,引领健康管理新时代

从古代智慧到现代流派:瑜伽的起源与演变

智慧医疗中的人工智能——用于改善健康医疗实践

网址: 忧患意识与现代心理健康:从智慧到实践 https://m.trfsz.com/newsview1614594.html