在中医理论体系中,津液是一个至关重要的概念,它不仅仅是西医所指的“体液”,更是维持生命活动、滋养脏腑组织、调节生理功能的基础物质。了解“津液是什么”,对于我们理解中医养生、维护身体健康具有深远的意义。

津液是什么?中医对津液的定义与重要性

在中医学中,津液(jīn yè)是指人体内一切正常的水液,包括脏腑、组织、器官内的水液,以及分泌和排泄的液体,如汗液、尿液、泪液、唾液、胃液、肠液、关节滑液等。它是构成人体、维持生命活动最基本的物质之一,与气、血、精共同构成了人体的生命物质基础。

津液的“津”与“液”并非完全相同,二者在质地、分布和功能上有所侧重:

津(jīn):指质地清稀、流动性大、布散于体表、肌肉、孔窍的液体。其作用主要是滋润皮肤、肌肉、孔窍(如口、鼻、眼)以及濡养脏腑。例如,汗液、唾液、泪液等皆属于“津”的范畴。 液(yè):指质地黏稠、流动性小、深藏于关节、骨骼、脏腑、脑髓的液体。其作用主要是濡养骨髓、关节、脑髓以及脏腑组织,使关节活动灵活,脑髓充盈。例如,关节液、脑脊液、内脏组织液等更偏向于“液”的范畴。虽然津和液有所区别,但它们同源于饮食水谷,同属于体内水液,且在生理上相互转化、相互为用,故常合称为“津液”。

津液的生成、输布与排泄:一个精密的循环

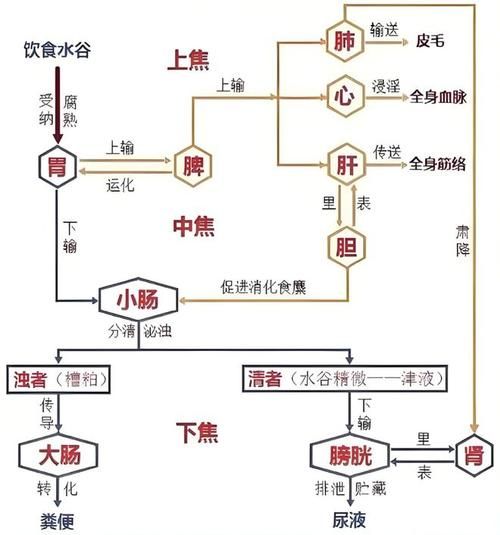

津液的生成、输布(运行)和排泄是一个复杂而精密的生理过程,涉及到多个脏腑的协同作用,其中脾、肺、肾、三焦起着核心作用。

津液的生成:水谷精微的转化

津液来源于饮食水谷,主要通过以下过程生成:

胃的受纳与腐熟: 饮入的水和吃入的食物首先进入胃,胃对其进行初步的消化和腐熟。 脾的运化与升清: 脾将胃中腐熟的水谷精微(包括水液)吸收,并将其精华部分(清者)上输于肺。这是津液生成的最关键环节,脾被称为“津液之源”。津液的输布:遍布全身的循环网络

津液生成后,需要通过气化作用输布到全身,濡养脏腑、四肢百骸、皮毛孔窍。主要脏腑作用如下:

肺的宣发肃降: 脾所上输的津液到达肺部后,肺通过其“宣发”作用,将水液(津)向上向外布散于皮毛,使皮肤润泽,并化为汗液排出;通过其“肃降”作用,将水液向下输送到肾和膀胱,同时下输到各脏腑。肺在津液输布中如同“水之上源”,主宰着全身水液的布散。 肾的气化作用: 肾是“水液之主”,主水。肾阳的蒸腾气化作用是推动水液代谢的关键动力。它将肺和脾所输送来的水液进行“温煦蒸腾”,使清者上升滋润,浊者下输膀胱排出。肾阳不足,水液代谢就会出现障碍。 三焦的通调水道: 三焦是水液运行的通道,被称为“决渎之官”。它将体内水液分为“上焦如雾”(水液的宣发和布散)、“中焦如沤”(水液的吸收与转输)、“下焦如渎”(水液的排泄)。三焦的通畅与否直接影响到津液的输布和排泄。 肝的疏泄: 肝主疏泄,能调畅气机,而气能行水。肝气条达,有助于推动津液的正常运行。津液的排泄:有进有出,维持平衡

津液通过以下途径排出体外,以维持动态平衡:

小便: 经肾气蒸腾气化后,浊者下输膀胱,由膀胱气化作用排出体外。这是津液排泄的主要途径。 汗液: 津液通过肺的宣发作用,从汗孔排出体外。 大便: 小肠分清泌浊,大肠吸收剩余水液后,将糟粕排出。 呼气: 肺在呼气时,也会带出部分水汽。津液的主要生理功能:滋润与平衡的使者

津液在人体内发挥着多方面的生理功能,是生命活动得以正常进行的重要物质基础。

滋润濡养作用

这是津液最基本也是最重要的功能。它能滋润和濡养全身的脏腑、组织、孔窍以及皮肤、毛发等。

滋润脏腑: 保持五脏六腑的湿润,确保其功能的正常发挥。 濡养孔窍: 滋润眼、耳、口、鼻等七窍,维持其正常的视、听、嗅、味功能。 濡养皮毛肌肉: 使皮肤光泽润滑,肌肉丰满,富有弹性。 充养骨节: 关节滑利,活动自如。化生血液

“津液与血同源”。津液是生成血液的重要物质基础。部分津液在脉中可以转化为血液的组成部分,反之,血液中的水液成分也能化生为津液。两者相互滋养,相互转化。

调节体温

津液通过汗液的蒸发来散发体内的热量,从而调节和维持体温的相对恒定。当环境温度升高时,汗液分泌增多,带走热量,防止体温过高。

代谢废物的载体

津液作为一种载体,可以溶解和输送体内的代谢废物,通过小便、汗液等途径排出体外,保持体内环境的清洁。

津液与气血精的关系:相辅相成的生命统一体

在中医理论中,气、血、精、津液是构成生命活动的基本物质,它们之间相互关联、相互转化、相互影响,共同维持着人体的生命活动。

气为津液之帅,津液为气之母

气对津液: 气具有推动、温煦、固摄、气化的作用。津液的生成、输布和排泄,都依赖于气的推动和气化。例如,脾气健运才能吸收水谷精微生成津液;肺气宣发肃降才能布散津液;肾气蒸腾才能推动水液代谢。若气虚,则津液运行无力,易生水肿、痰饮。

津液对气: 津液是生成气的物质基础之一。津液充盈,才能使气化生有源,气的运行也更顺畅。若津液亏虚,则气亦不足。

因此,中医有“气能行水”和“水能载舟”之说,形象地说明了气与津液的密切关系。

津液与血:同源互化,共荣共损

津液和血都来源于饮食水谷精微,在生成上有着共同的物质基础。津液可以渗入脉中转化为血的组成部分(尤其是血浆),而血中的水液成分也可以渗出脉外转化为津液以濡养组织。两者相互滋养,相互转化,共同维持脉内外的动态平衡。临床上常有“津枯血燥”或“血虚津亏”的说法,说明二者之间密切的病理联系。

津液与精:互生互用,相互资助

精是人体生命活动的原始物质和生命力的根源,藏于肾。津液是生成精的物质基础之一。精液,脑髓、骨髓、脏腑组织液的充盈都离不开津液的滋养。同时,精的充足也能促进津液的化生和运行,两者相互资助,共同维护人体的生长发育和生殖功能。

津液异常的常见表现及影响

当津液的生成、输布或排泄功能出现障碍时,就会导致津液的异常,常见的病理变化包括津液亏虚和津液输布失常(水湿、痰饮)。

津液亏虚(津伤、阴虚)

指体内津液的不足,无法充分滋润濡养脏腑组织。常由高热、大量出汗、呕吐、腹泻、利尿剂滥用、慢性疾病消耗等引起。

常见症状: 口渴、咽干、唇燥: 最直接的津液不足表现。 皮肤干燥、脱屑,毛发枯槁: 缺乏滋润。 小便短少、大便干结: 体内水液不足,排泄减少。 眼干、鼻干: 孔窍失于濡养。 少汗或无汗: 无津液化生汗液。 眩晕、头晕: 脑髓失养。 舌红少苔,脉细数: 典型的阴虚津亏脉象。 五心烦热、盗汗: 阴虚内热的表现。津液输布失常(水湿、痰饮)

指津液的运行、代谢障碍,导致水液停滞于体内,形成病理产物。这通常与脾、肺、肾、三焦的功能失调有关。

水湿:指水液停滞于体内组织间隙,表现为水肿。

症状: 眼睑浮肿、四肢浮肿、腹胀、胸闷、小便不利、身体困重、舌苔厚腻。 原因: 多由脾虚运化失职(水湿内停)、肺失宣降(水停上焦)、肾阳不足(水液代谢障碍)等引起。 痰饮:水湿停滞日久,或水液稠厚不清,形成更复杂的病理产物,停滞于特定部位则称“饮”,聚而成形则称“痰”。

饮(yǐn): 指水液停滞于某个部位,如“悬饮”(胸胁)、“溢饮”(四肢)、“支饮”(肺)、“痰饮”(胃肠)。症状包括胸胁胀满、咳嗽气喘、心悸眩晕、身体沉重等。 痰(tán): 痰是津液在病理情况下凝聚成的粘稠物质,可随气运行,内停脏腑或外走经络。 有形之痰: 如咳出的痰液、皮下结节等。 无形之痰: 停滞于脏腑经络,肉眼不可见,但可引起多种病症,如痰迷心窍(神志不清)、痰阻经络(肢体麻木)、痰湿阻滞(肥胖、高血脂)等。 原因: 主要与脾失健运、肺失宣降、肾不化水等脏腑功能失调有关,尤其以脾失健运最为关键。如何维护健康的津液平衡?

维护健康的津液平衡,是中医养生保健的重要组成部分,旨在保持津液的充足与畅通。

合理饮食,滋阴润燥: 多饮水: 少量多次饮用温水,避免暴饮。 滋阴食物: 多吃新鲜蔬菜水果,如梨、甘蔗、荸荠、银耳、百合、莲子、枸杞、蜂蜜等,以及豆制品、瘦肉、鱼类等,以补充津液。 避免辛辣燥热: 减少烧烤、油炸、麻辣等食物的摄入,以免耗伤津液。 健脾化湿: 若有湿气重或痰饮倾向,可多食薏米、茯苓、冬瓜、赤小豆等健脾利湿之品。 规律作息,避免熬夜:充足的睡眠有助于身体的修复与津液的生成。熬夜易耗伤阴津,导致津液不足。

适度运动,畅通气机:适量的运动有助于促进气血运行,进而推动津液的输布和排泄。但要避免剧烈运动导致大汗淋漓而耗伤津液。

情绪调达,精神愉悦:情绪不畅会影响肝的疏泄功能,进而影响气的运行,导致津液的输布障碍。保持乐观情绪有助于津液的正常代谢。

顺应四时,避开外邪:夏季炎热易耗伤津液,需注意补水防暑;冬季干燥易伤阴津,需注意滋润。同时,避免感受风、寒、湿、燥、火等外邪对津液的影响。

中医药调理:若出现明显的津液异常症状,应在专业中医师指导下进行辨证施治,如滋阴增液、健脾化湿、宣肺利水、温肾化气等。

常见问题解答(FAQ)

为何津液对人体如此重要?

津液是中医理论中构成人体、维持生命活动不可或缺的基础物质。它滋润脏腑、濡养组织、化生血液、调节体温、排泄废物,是连接内外、沟通上下的生命之流。没有津液的濡养,脏腑功能会失常,身体会变得干燥、枯槁,无法正常运转,因此它是维持人体生理平衡和生命活力的关键。

如何判断自己是否津液不足?

判断津液不足的常见症状包括:口渴、咽干(尤其是夜间或清晨)、皮肤和毛发干燥、小便量减少且颜色深、大便干结、眼睛干涩、嘴唇干裂、舌头颜色偏红且舌苔少甚至无苔、脉搏细弱或细数。若出现多条符合,可能存在津液亏虚的情况。

日常生活中如何补充和维护津液?

日常生活中补充和维护津液,应注重“开源节流”。“开源”指多喝水,多吃滋润的食物,如梨、银耳、百合、蜂蜜、枸杞等;“节流”指避免过度出汗、熬夜、情绪波动过大、过食辛辣燥热之品,这些都容易耗伤津液。同时,适度运动、保持良好作息和情绪,也有助于津液的正常生成与运行。

津液与西医所说的体液有什么不同?

津液和西医的体液都指人体内的液体成分,但概念侧重不同。西医的体液更强调其化学成分(如水、电解质、蛋白质等)和物理功能(渗透压、酸碱平衡)。而中医的津液则更强调其与脏腑功能(脾的运化、肺的宣降、肾的气化等)的动态关系、生理功能(如滋润濡养、化生血液)以及病理变化(如津伤、痰饮)在中医整体观念下的意义。可以说,津液是体液在中医理论框架下的功能性、动态性、病理性概括。

为何有些疾病会导致津液异常?

许多疾病都会导致津液异常。例如,高热性疾病容易通过大量出汗耗伤津液,导致津液亏虚;消化系统疾病(如慢性腹泻)可能导致水液丢失,或脾胃运化功能受损,影响津液的吸收和生成;呼吸系统疾病(如慢性咳嗽)可能影响肺的宣发肃降,导致水液停聚形成痰饮;肾脏疾病则直接影响水液的代谢和排泄。本质上,任何影响脾、肺、肾、三焦等脏腑功能的疾病,都可能导致津液生成、输布或排泄的异常。