下颌缘不够清晰?拥有紧致清晰的下颌线,有哪些方法可供选择?

导语:面部轮廓要想清晰,就不能有双下巴的情况,会让下面部变得臃肿,线条模糊。在生活中,给人的感觉就是五官不够立体,而且生活自律性也比较低。

下颌线是指下巴与脖颈之间的线条,如果界限分明,给人一种清新养眼的感觉;相比之下,下巴和脖颈之间的界限不明显,看起来很笨拙。沈腾年轻的时候下颌线很好,但到了中年,他的脸颊就变得更加突出了,下颌线也变得没有了。

所以,下颌线边缘模糊的原因是什么?下颌线边缘不明显应该如何改善?

下颌缘不够清晰?

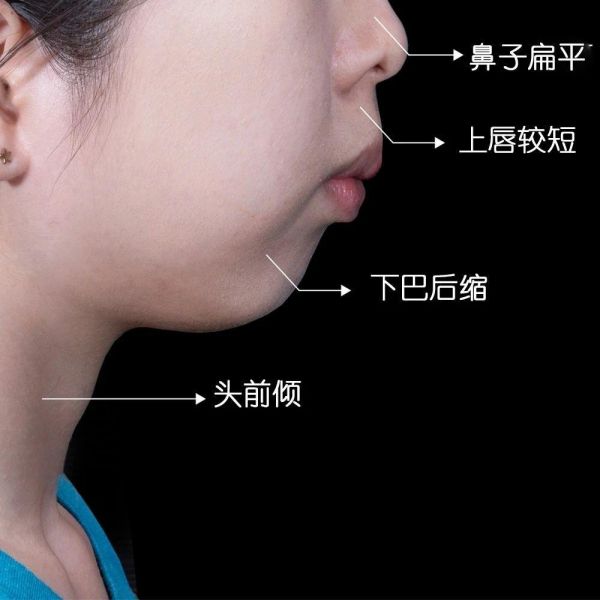

1.脂肪积累:一胖就毁了一切,因为肥胖会让你的下半面部变得很胖,所以下巴的轮廓就变得很难维持了。

2.颈阔肌功能亢进:颈阔肌位在颈部的前面或侧面,在外科医生的颈阔肌活动过度紧张的时候,就会将下唇、嘴角往下或往外拉扯,从而将下颌压低,使得下颌的形状看起来更加的扁平。

3.肌肤松驰:30岁以后,不少女性的肌肤都会有松驰现象,松驰之后,下面部就会显得臃肿。下巴边缘被厚实的皮肤给遮住了,所以双下巴就会立刻出现,这就不可避免的会影响到侧面的美。

怎样使下颌轮廓更紧密?

一般的改善方法有什么

下颌缘抽吸

线雕

注射松弛颈部阔肌

注射疗法

可以使颈阔肌松弛,减少肌肉对面颊两侧肌肤组织的拉扯力,提肌的力量比降肌的作用要大,使面颊两侧的肌肤组织有向上提的作用,使下颌轮廓更加明显。

注射肉毒杆菌

适合由于颈部阔肌所致的双下颏,但需要定时按摩。将肉毒素注入颏部肌肉,可以降低颈阔肌和颏肌的张力,降低向下的拉力,从而达到抬高面颊的目的。

原因:颈阔肌是向下的,肉毒松弛后,颈部的肌肉会变得更小,下巴的皮肤也会变得更加紧致。

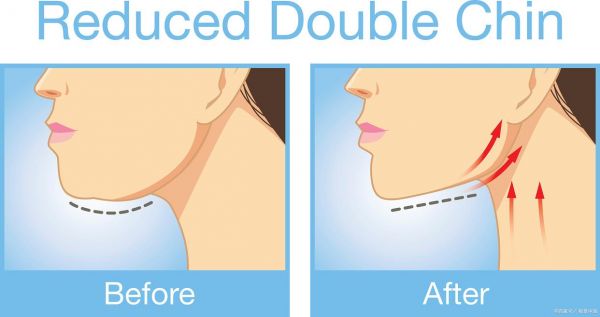

下颌缘抽脂的益处

尽管改善下颌缘不明显的办法有很多,但是说说下颌缘抽脂的优势:

1.减脂、改善脸部松弛;

2.负压精确,无痕,使手术后的脸部轮廓更加柔软、平滑;

3.促进皮下血液循环,使皮肤具有良好的弹力。

4.下颌缘抽脂术,主要是针对因脂肪积聚而形成的双下巴,将下颚边缘的多余脂肪抽走,让下颚边缘“重见天日”。

因为下颌缘抽脂是一项很精细的手术,需要医生对人体的解剖结构有一定的了解,有丰富的临床经验,而且动作要快、要轻、准,这样才能最大限度地降低损伤,恢复得更快。

线雕

适合人群:由于松弛、下垂而导致的双下巴,保持的时间比较短,而且一次的费用比较高。

“线雕”也叫“蛋白质埋线”,通过将特制的螺旋栓线(PPDO线)植入人体,通过对皮肤及筋膜的同步刺激,将僵化、松弛的肌肉组织重新排列,进而实现面部外形的一种全新的微创外科技术。

优点:

①皮肤组织中的胶原蛋白的更新。PPDO丝线可延伸至真皮层,并以其为支架,促进胶原蛋白的再生和弹力纤维的重构,维持皮肤的长期稳定,使皮肤回复弹力紧致,细纹消失。

② SMAS筋膜的深层提拉术。紧抓 SMAS筋膜层,从深层收紧,让皮肤完全恢复到原来的年轻状态,效果自然,不会让皮肤有紧绷感。

③韧带的张力和弹力。藉由植入人工韧带的 PPDO,改善了原韧带的松弛,并随著年龄的增加,逐步增加弹性,让年轻的容颜留的久一些。

④ 肌层-复位固结。用 PPDO线将 SMAS层提起来,而分支也会同时固定肌肉层,起到提拉复位的作用,让人看起来青春焕发。

持续时间:

通常在治疗后就能见到明显的疗效,但是手术后会出现红肿的现象,这属于正常的现象,大约需要一周的时间才能消肿,三个月就能完全恢复。在平时多做一些脸部的护理,可以延长线雕提升的时间,一般可以持续2-3年。

因此,在生活中如果已经有了下巴轮廓不明显的情况,可以通过控制体脂率、调整不良体态来改善,或者是做一些轻微的整形手术,来重塑脸部的立体感。

控制身体脂肪含量

要控制高热量,高脂肪,高糖食品的摄入。多吃一些健康食品如水果蔬菜,如鸡胸肉、鱼肉、豆类等。一星期做一到两次的有氧锻炼,可以消耗多余的脂肪,提高代谢速率,同时还可以帮助你去除脸部的脂肪。

矫正不好的姿势

在平时的学习和工作中,尽可能的保持正确的坐姿,降低低头的次数。如果出现肩部疲劳的情况,可以站起来休息一下,然后做一些简单的伸展运动,来减轻颈阔肌的压力,这样就可以改善面部轮廓的模糊现象。

结语:下颌线是否清晰影响着整个面部的年轻化,如双下巴的出现会让下面部显得臃肿,给人感觉比较老态。吸脂、线雕、肉毒素等都能改善双下巴的情况,但是需要求美者根据自己的面部情况选择合适的方式。

举报/反馈

相关知识

紧致下颌线,拒绝发腮!让下颌轮廓变得清晰的方式有哪些?

下颌线,侧脸好看的保证,如何长久拥有清晰紧实的下颌线?

下颌线,侧脸美的标配,如何长久拥有清晰紧实的下颌线?

下颌线不清晰?看看如何打造

50岁不医美,也可以拥有清晰的颌线

下颌线,侧脸美貌的标配,该如何长久拥有清晰紧实的下颌线?

下颌缘线条不清晰?难怪你的气质无法提升!

紧致下颌线,拒绝发腮!让下颌边缘变得明确的方式有哪些?

怎么拥有清晰好看的下颌线?

不胖,但下颌缘不清晰怎么办?有效塑造下颌线的医美项目有什么?

网址: 下颌缘不够清晰?拥有紧致清晰的下颌线,有哪些方法可供选择? https://m.trfsz.com/newsview1632669.html