“7月吃一瓜,中药不用抓”!清热又养血,尤其中老年人要多吃!

三伏天的菜市场里,老王头正蹲在冬瓜堆前挑挑拣拣,汗珠子顺着皱纹沟壑往下淌。"老哥,这瓜保甜不?"他操着浓重的河南口音问道。卖菜的大婶一甩毛巾:"甜不甜俺不敢说,解暑是一等一的好!俺家那口子高血压,连吃半个月冬瓜汤,降压药都少吃了两回!"

冬瓜这物件,看着憨头憨脑像个闷葫芦,内里却藏着大学问。中医讲究"药食同源",冬瓜在《本草纲目》里早记着"味甘微寒,利小便,止烦渴"。老辈人传下来的顺口溜不是白唱的:"冬瓜三片姜,胜过开药方"。您要是不信,去问问那些摇着蒲扇在树荫下乘凉的老太太,十个里有八个能给您掰扯出几样冬瓜偏方。

要说这冬瓜的能耐,最拿手的就是对付暑气。现代营养学检测发现,每百克冬瓜含水量高达96%,钾元素丰富得很。这就像给身体装了台天然空调,汗流得多也不怕电解质失衡。建筑工地的李师傅有经验:"晌午下工喝碗冬瓜海带汤,比灌两瓶冰啤酒还管用,下午干活腿不沉!"

冬瓜皮也别急着扔,广州人煲老火汤就爱留着。农科所的专家做过实验,冬瓜皮里的丙醇二酸含量是瓜肉的三倍,这玩意儿能抑制糖类转化脂肪。菜市场张婶说得更直白:"俺家那胖闺女天天喝冬瓜皮茶,裤腰松了两指宽!"不过要提醒脾胃虚寒的,学学潮汕人煲汤时多放两片老姜,暖胃又去腥。

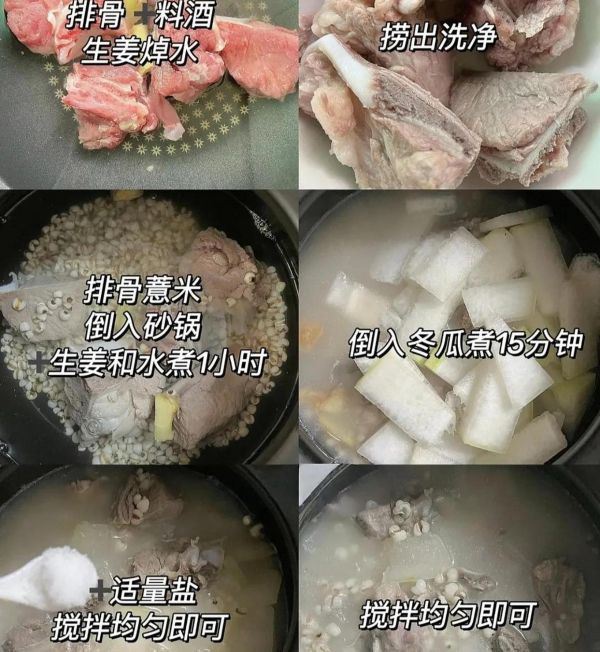

老北京讲究"夏吃冬瓜赛参汤",这话不假。东直门医院的老中医常念叨,冬瓜利水消肿的本事特别适合"三高"人群。朝阳区的刘大爷现身说法:"原先晚上脚脖子肿得发亮,现在天天让老伴炖冬瓜薏米粥,尿泡多了,腿脚轻快得像卸了沙袋。"这原理其实简单,冬瓜里的葫芦巴碱就像小水泵,能把多余水分抽出去。

要说最会吃冬瓜的还得数广东人。他们发明的冬瓜盅,把整瓜挖空当炖盅,放进干贝、火腿、瑶柱隔水蒸。顺德老师傅有句行话:"冬瓜吃油不吃水",这招能把食材精华全吸进瓜肉里。上海人则爱做冬瓜腌鲜,用咸肉吊出冬瓜的鲜甜,虹口区的周阿姨说:"阿拉屋里厢夏天离不开这道菜,鲜得眉毛都要掉下来。"

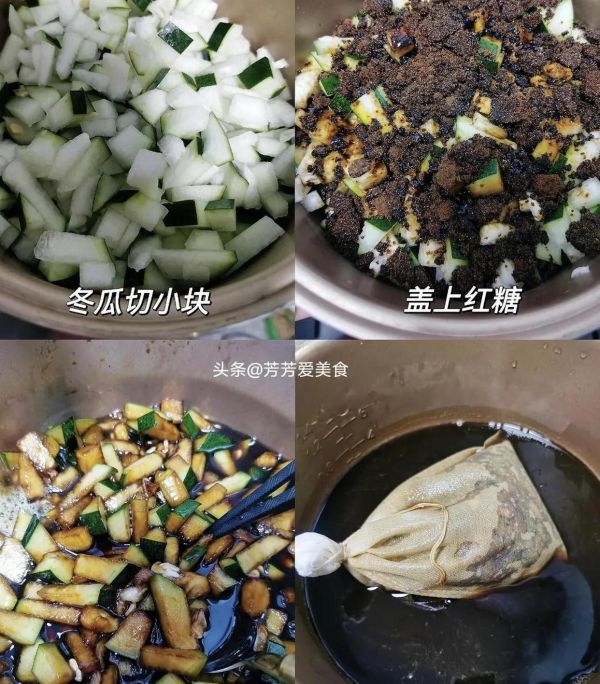

闽南人吃冬瓜更有意思,他们拿冬瓜糖当茶点。把冬瓜条用石灰水泡过,再和红糖慢慢熬,最后裹上糖霜。泉州街头的老茶客都懂:"配铁观音最正点,甜中带凉,喉咙不会发紧。"这吃法其实暗合医理,红糖补血冬瓜清热,正好中和。

杭州人夏天必吃的虾籽冬瓜,讲究的是个"鲜"字。河坊街的老师傅传授诀窍:"虾籽要现剥现炒,冬瓜片得切得能透光。"苏州人则发明了冬瓜松,把冬瓜切丝油炸,撒上梅子粉,酸甜酥脆。观前街的老茶客笑称:"这可比薯片健康多了,吃再多也不上火。"

冬瓜茶在台湾是消暑圣品,台南的老字号店铺凌晨三点就开始熬煮。他们坚持用柴火慢熬八小时,老板说:"现在年轻人图快用电磁炉,那味道能一样吗?"最地道的喝法要加碎冰和柠檬片,暑气最盛时来一杯,从喉咙凉到胃里。

要说最绝的还得数四川人的泡冬瓜。他们拿泡菜坛子腌冬瓜片,加点花椒和辣椒,三天就能吃。成都苍蝇馆子的老板边擦汗边说:"稀饭配泡冬瓜,给个神仙都不换!"这吃法科学得很,乳酸菌能分解冬瓜里的粗纤维,营养更好吸收。

冬瓜籽也别浪费,中药铺里它叫"冬瓜子"。河北农村的老太太们秋天专门收集瓜籽晒干,谁家小孩咳嗽了,抓把瓜籽配冰糖煮水。保定郊区的张奶奶说:"比止咳糖浆灵多了,还没副作用。"科研发现瓜籽里的油酸和亚油酸确实能镇咳祛痰。

现在超市里能看到各种冬瓜加工品,但老饕们都知道,应季的本地冬瓜最好。农科院的研究显示,露天种植的冬瓜营养价值比大棚的高两成。济南菜贩王大哥说得实在:"别看这瓜皮上有霜,这才是正经喝露水长大的!"

入伏那天,胡同口的杨大爷照例要熬一大锅冬瓜老鸭汤分给邻居。他总念叨:"老祖宗传下来的东西自有道理。"这话不假,现代医学证实冬瓜里的膳食纤维能吸附胆固醇,正适合夏天油腻的肠胃。您要是不信,去问问那些坚持吃冬瓜的老寿星,保准给您竖起大拇指。

本新闻旨在引导公众树立正确价值观,如发现内容有误或涉及权益问题,请及时联系我们修正。

举报/反馈

相关知识

“五月吃一瓜,中药不用抓”,立夏前多吃它,鲜嫩营养高,别错过

“冬天吃一瓜,不用医生把药抓”,冬瓜这样吃清热解毒,养颜降脂

七月吃一瓜,中药不用抓,一利尿,二解暑,三促消化,营养又便宜

“9月吃一瓜,中药不用抓”,秋天常吃这瓜,鲜嫩营养,排毒润肺

“五月吃一瓜,中药不用抓”,立夏后多吃它,清脆爽口鲜嫩营养高

建议早餐多吃这三样,营养全强免疫,尤其中老年要多吃

“冬吃瓜,药不抓”常吃这4种瓜,清热润肺,健脾养胃!

中老年人不吃晚餐好吗 中老年人晚餐吃什么健康又营养

8月吃一瓜,中药不用抓,立秋后,这瓜要常吃,价格便宜营养高

一润肠,二降火,三清湿热,四抗菌消炎,6月抓紧吃,鲜嫩又爽口 六月,天气一热,

网址: “7月吃一瓜,中药不用抓”!清热又养血,尤其中老年人要多吃! https://m.trfsz.com/newsview1636844.html