如何缓解医务人员的职业倦怠问题

01职业倦怠介绍

人间的情感纷繁复杂,然而,“不想上班”的困扰却似乎成为了每个职场人的共同心声。一想到上班就感到心烦意乱,仿佛身体被掏空,每天只想躺着休息,情绪失控,这些并非仅仅是懒惰的表现,更可能是“职业倦怠”在作祟。

◇ 概念及诊断

职业倦怠这一概念已被正式列入ICD-11。它指的是个体在面对长期的工作压力或挫折时,无法有效缓解而导致的身心疲惫状态。2022年2月11日,世界卫生组织(WHO)将职业倦怠正式列入ICD-11中的「工作或失业相关问题」分类。在诊断职业倦怠时,需首先排除其他相关障碍,如适应障碍、应激特有障碍、焦虑及恐惧障碍以及心境障碍。

◇ 表现及危害

职业倦怠的表现可概括为三个维度:

情绪耗竭:常感筋疲力尽,缺乏工作热情,容易疲劳。

去人性化:对他人持消极、冷漠态度,甚至愤世嫉俗,与工作逐渐疏离,负面情绪增多。

自我效能降低:倾向于做出消极自我评价,伴随对工作的无力感和抑郁感。

职业倦怠严重时可能出现精神及生理障碍,影响心理和生理健康。具体而言,可能出现抑郁、焦虑、烦躁等情绪,同时伴有认知能力下降和注意力分散。生理上,则可能出现失眠、头痛、食欲不振、肌肉酸痛等症状,甚至引发内分泌功能紊乱、免疫功能低下和心律不齐等严重问题。

02医务人员的倦怠问题

随着医疗需求的不断增长,医务人员长期面临高强度的工作压力,这导致他们身心俱疲,职业倦怠现象逐渐增多。这不仅损害了他们的个人健康和职业发展,也直接影响到了医疗卫生服务的整体水平。

◇ 医务人员现状

研究显示,中国医生的职业倦怠率高达66.5~76.9%,意味着超过三分之二的医生正面临这一严峻问题。而护士,作为医嘱的重要执行者,与患者及其家属有更多的接触时间,因此更容易陷入医患矛盾的漩涡,承受着巨大的心理压力。精神科护士的工作环境和工作性质更为特殊,他们更容易产生职业倦怠。文献报道指出,制度不完善、护患关系紧张以及恶劣的工作环境等因素都会对精神科护士的职业倦怠感和心理健康造成负面影响。

◇ 缓解措施

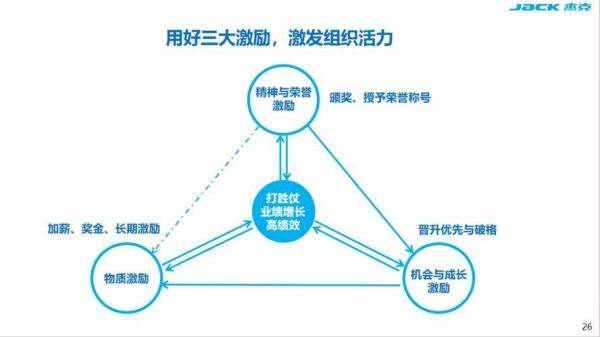

在护理实践中,我们应高度关注护士情绪的培养,深入剖析不良情绪的根源,并采取措施逐步消除这些心理负担。这包括建立健全激励机制,充分激发护士的积极性和主动性,通过举办娱乐活动和讲座等方式,促进护士间的经验交流。同时,我们需要深入了解护士的心理需求,营造良好的工作氛围,并针对个体差异制定分层管理策略,以提高护士的自我价值感和工作质量。此外,还应帮助护士掌握自我心理调控技巧,满足他们对护理工作的实际需求,从而有效缓解职业倦怠问题。

通过物质奖励、精神激励等手段,我们可以提升护士的工作待遇和社会地位,为他们的心理健康提供稳固支撑。同时,协助护士掌握心理调适技巧,使他们能够敏锐地察觉并应对自身心理变化,对于及时发现和解决心理问题至关重要。此外,弹性排班、优化病区工作环境等措施,有助于培养护士健康的人格,提供必要的安全感,进而提升他们的精神健康和生活质量。这些举措还能增强护士的自我认同感和工作投入度,减少因逃避工作而引发的职业倦怠,确保精神科护理工作的顺畅进行,从而为患者的疾病康复提供有力保障。

另外,脑电生物反馈训练也是一种有效的身心调整方法。它可以帮助受训者学会通过自我调节来控制脑电活动,从而在不同的情境下灵活调整心身状态。这种训练不仅有助于放松身心、改善不良情绪,还能调节自主神经功能,促进心理健康。

举报/反馈

相关知识

如何应对“职业倦怠期”?

如何调节和排解职业倦怠

医护人员职业倦怠与心理健康研究.docx

员工职业倦怠的应对策略

职业倦怠期:如何理解与应对

职业倦怠怎么办? 五步脱困法 快速缓解职业倦怠与疲惫

如何应对职业倦怠

周一起床不想上班?“职业倦怠”如何克服和缓解

如何应对职业倦怠?

上班族:如何克服职业倦怠

网址: 如何缓解医务人员的职业倦怠问题 https://m.trfsz.com/newsview1678017.html