【卫生经济】透视《中国阿尔茨海默病报告2025》

(病药导向为主vs生活方式为先:透视《中国阿尔茨海默病报告2025》 与阿尔茨海默病协会国际会议2025)

[摘要]中国阿尔茨海默病报告2025更注重搭建诊疗体系、落实病药路径、形成社区医疗网络。而AAIC2025共识更注重早发现早预防、基于生活方式改善构建认知健康体系。

引言:阿尔茨海默病作为全球最严峻的神经退行性疾病之一,其防治体系正经历从"单一医疗路径"向"全生命周期、全人健康"策略的转型。2025 年的两个枢纽:由上海交通大学附属仁济医院等牵头完成的《中国阿尔茨海默病报告2025》与全球视野下的阿尔茨海默病协会国际会议2025(AAIC 2025),展示了中国与世界在理念与路径上的异同。这篇综述将梳理两者的核心观点,剖析其内在逻辑尝试探索有效解决路径。

一、《中国阿尔茨海默病报告2025》:构建疾病导向的系统路径

1.1. 疾病负担与服务能力的基础数据

报告指出,中国正以前所未有的速度步入深度老龄化社会。根据国家统计局数据,截至2022年底:60岁及以上人口已达2.8亿,占总人口19.8%;65岁及以上人口为2.1亿,占比14.9%。换句话说,每七个中国人中,就有一个是65岁老人。人口结构的巨大变化,正在深刻影响社会的医疗与养老体系。在这样的背景下,阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)及相关痴呆(ADRD)逐渐成为"隐形的国民健康威胁"。《中国阿尔茨海默病报告2025》显示:2021年,中国ADRD的病例数、死亡数和疾病负担(DALYs)均居全球首位;全球每四位阿尔茨海默病患者中,就有一位来自中国;在中国,阿尔茨海默病已成为老年人致残和死亡的主要原因之一。

1.2. 社区三级综合防治路径机制

2025年发布的 社区三级综合防治共识,倡导以一级预防为起点,在社区开展筛查、风险管理、健康促进,将"筛查-转诊-确诊-干预"机制纳入三级防治体系,对接专科医疗资源。

1.3. DMT(Disease-Modifying Therapy) 临床试验与注册规范化路径

中国阿尔茨海默病防治专家共识及 CDE 发布的DMT临床试验共识(2025版)与 临床试验技术指导原则(试行) 提供了入组分期、替代终点、安全监测、混合型痴呆界定等技术指导,助力本土 DMT 药物研发与引进。

1.4. 康复照护与术中探索的前沿尝试

2025年的多元康复干预专家共识提出全病程、个体化、医院-社区-家庭联动的康复路径。与此同时,仁济医院等机构开发了3 分钟早筛工具,希望把干预窗口提前 5-10 年。对 LVA 手术用于 AD 的探索目前仍处早期,安全有效性尚无充足证据,国家卫健委已叫停其广泛推广,要求在规范伦理与循证设计基础上慎行。

二、阿尔茨海默病协会国际会议2025(AAIC 2025):生活方式与早期干预的崛起

2.1. 结构化生活方式干预的科学证据

2025年的阿尔茨海默病协会国际会议上,一项关于生活方式干预的研究受到广泛关注。这项研究表明,采用结构化的方案,例如健康饮食、规律运动和认知训练,能够有效减缓阿尔茨海默病患者的认知衰退。这一发现为患者及其家庭提供了新的希望,并进一步证实了生活方式在预防和治疗中的重要作用。例如,U.S. POINTER 随机对照试验表明,多维度、结构化的生活方式干预(包括运动、营养、认知挑战、社交活动等)能显著改善认知功能,适用于不同风险人群(如 APOE ε4 携带者、心血管疾病高风险个体)。这些研究成果强调了健康行为对大脑健康的深远影响。研究团队指出,将生活方式干预与药物治疗相结合,可能会成为应对认知衰退和痴呆的新前沿。

对高风险人群的研究也显示,携带阿尔茨海默病高风险基因(APOE4)的人群,在接受生活方式干预后,认知功能的维持率显著提升,高达30%以上。其中,运动尤其步行,被证实为对认知功能改善最为有益的健康习惯。基因风险与生活方式干预之间的关系在这次大会上得到了进一步的揭示。特别是针对APOE4基因携带者的发现,显示他们能获得更为明显的认知益处。研究数据表明,通过运动和认知训练等非药物方式,这些高风险人群的认知功能改善效果显著。与此同时,研究团队也提醒我们结合生活方式与药物治疗的潜力在未来可能成为治疗的新方向。这种综合治疗方法可能为现阶段无法受益于新药的阿尔茨海默病患者提供更有希望的解决方案。这些方案提供了与癌症、心脏病类似的综合预防模式,强调"全人健康"(whole-person health)。

2.2. 血液生物标志物(BBM)指南的里程碑意义

此次大会的一个焦点在于诊断技术的革新上,尤其是通过血液生物标志物进行辅助诊断的新方法。与会专家指出,这些标志物不仅在准确性上与传统方法相当,更可能通过低廉的成本和便捷的操作,革新传统的诊断方式。AAIC 2025 发布了首个基于证据的 BBM 临床实践指南,为专业医师在症状性个体中使用血液生物标志物做诊断提供了清晰界限:如敏感度 ≥90%、特异度 ≥75%可用于初筛,若敏感度与特异度均 ≥90%,则在专科可替代 PET/CSF 确诊。

2.3 "三高"生活习惯病对认知健康的影响

"三高"管理对认知健康的影响也是大会讨论的热点之一。研究显示,通过有效控制血压、血糖和血脂水平,能够显著降低认知衰退的风险。其中,药物的联合使用在一些特定的认知测试中表现出了尤为显著的效果,使得服用此类药物者表现出更年轻的认知能力。

2.4. 性别差异与社会决定因素的洞见

1)性别差异对认知影响:女性在认知衰退面前面临特殊的风险。由于生理上的差异,她们可能更容易受到脑损伤的影响。研究发现,创伤性脑损伤和阿尔茨海默病的女性患者在症状的严重性和病程上都显示出不同的特征。

2)女性筛查问题:为了应对这些特殊的挑战,对高风险女性的认知筛查显得尤为重要。研究建议,对于乳腺癌术后或处于更年期的女性,应定期进行MoCA等认知功能的筛查。同时,需要增加这类人群对认知健康的关注和破除一些对女性健忘的偏见。

三、战略对照与差异总结

基于上述解析,总体来看,《中国阿尔茨海默病报告2025》更注重下游--如何搭建诊疗体系、如何落实病药路径、如何形成社区医疗网络。而AAIC2025(阿尔茨海默病协会国际会议2025)共识,更注重上游--如何预防、如何早发现、如何以生活方式改善为主体构建认知健康体系(表-1)。

表-1 战略对照与差异

表-1 战略对照与差异

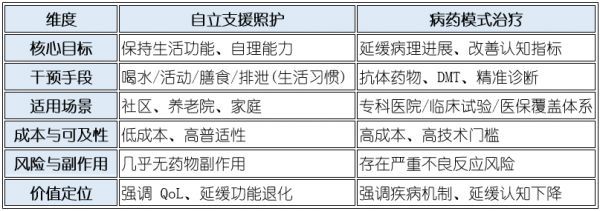

四、自立支援照护与病药模式的比较

在全球阿尔茨海默病等认知症防治路径的多元探索中,日本照护学者竹内孝仁教授 所提出的 "自立支援照护" 提供了一种与"病药模式"相对的照护理念。该模式强调通过 喝水、活动、膳食、排泄管理 四个核心环节,帮助认知症患者尽可能保持日常生活功能与社会参与,从而延缓功能衰退,减少二级并发症。

4.1. 自立支援照护的核心特点

①以生活行为为中心:通过日常的饮水量监测、适度运动、均衡饮食、规律排泄管理,维持生理稳态,减少因脱水、便秘、营养不良等造成的二次损伤。

②功能保全而非病理逆转:不以改变 AD 的生物学进程为直接目标,而是着力在 功能层面保持"可自理"状态,延长生活质量(Quality of Life, QoL)。

③低成本、可社区化:无需昂贵药物或复杂检测,可快速嵌入社区照护与家庭实践,适合资源有限环境。

④与"进化沉默"理念的契合:通过低强度但持续的"用进",延缓进化沉默导致的功能下滑,体现"非药物干预的进化适应性"。

4.2. 病药模式的特征

①以病理机制为核心:关注淀粉样蛋白(Aβ)、Tau 蛋白沉积等神经生物学靶点,通过抗体药物或小分子药物尝试延缓疾病进展。

②依赖医疗资源与技术门槛:需要精准诊断(如 PET、CSF、BBM)、定期监测(如 ARIA 影像),成本与门槛较高。

③效果与风险并存:抗 Aβ 单抗在部分人群中可延缓认知恶化,但同时伴随脑水肿、出血等风险;药物的疗效仍存在人群异质性。

④ 政策与体系依赖:需要医保支持、真实世界数据平台、规范的临床路径。

4.3. 自立支援照护模式的发展潜力

2019年4月1日,日本杜之风·上原照护中心的负责人齐藤贵也在"2019中国国际养老产业发展高峰论坛"上介绍了认知症的自立支援照护成功案例。 该照护设施通过水分、排泄,营养、运动等管理来改善老人的认知状态。2012年至2017年,通过针对几百个案例的跟踪和分析,老年认知症患者通过合理干预后,81%入住者的认知症的BPSD状基本消失,其中症状完全消失的占比为67.3%,基本消失的比例为13.7%。自立支援照护与病药模式的治疗模式做卫生经济学的对照分析,无论在核心目标和干预手段以及价值定位等诸多方面具有很大的优势(表-2)。

表-2 自立支援照护与病药模式治疗方式的卫生经济学分析

表-2 自立支援照护与病药模式治疗方式的卫生经济学分析

杨金宇 初稿(健康界): 2025.8.18

参考资料

[1] 阿尔茨海默病协会国际会议2025 (AAIC2025)报导

[2]《中国阿尔茨海默病报告2025》

[3] 《中国阿尔茨海默病报告2024》:流行病学与负担数据、社区筛查能力、早筛工具

本文由“健康号”用户上传、授权发布,以上内容(含文字、图片、视频)不代表健康界立场。“健康号”系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如有转载、侵权等任何问题,请联系健康界(jkh@hmkx.cn)处理。

相关知识

国家卫健委:这项手术不得用于治疗阿尔茨海默病

面对阿尔茨海默病 如何抵御“脑中的橡皮擦”?

2024年礼来阿尔茨海默病新药中国获批

礼来公布阿尔茨海默病新药完整报告 年内或将与渤健竞争

礼来阿尔茨海默病疗法记能达在中国获批

《阿尔茨海默病早防早治联合提示》发布

绿茶及绿茶多酚对阿尔茨海默病的神经保护作用

中年人多活动有助预防阿尔茨海默病

当一群青年艺术家呼呼关注阿尔茨海默病

阿尔茨海默病脑健康营养干预专家共识

网址: 【卫生经济】透视《中国阿尔茨海默病报告2025》 https://m.trfsz.com/newsview1707014.html