冲蜂蜜水的温度,你真的掌握好了吗?多少度才是最佳?

#搜索话题1月创作挑战赛#

在这个快节奏的生活中,一杯温暖的蜂蜜水似乎成了许多人清晨或夜晚的小确幸。它不仅能够滋润喉咙,还能带来一丝丝甜蜜与温馨。然而,你是否曾经思考过,冲蜂蜜水的温度到底多少度才是刚刚好呢?这个看似简单的问题,实则蕴含着不少学问。今天,就让我们一起深入探讨,揭开蜂蜜水温的神秘面纱。

一、蜂蜜的“甜蜜陷阱”:高温下的营养流失

蜂蜜,自古以来就被誉为“大自然的馈赠”,其丰富的营养成分,如维生素、矿物质、氨基酸以及多种活性酶,对人体有着诸多益处。但你是否知道,这些珍贵的营养成分在高温下却会大打折扣?

当水温超过60℃时,蜂蜜中的活性酶开始逐渐失活,这意味着原本可以促进消化、增强免疫力的功能将大打折扣。而更高的温度,甚至可能导致蜂蜜中的营养成分完全被破坏,使其变成一杯“甜味水”。

那么,问题来了:我们如何确保在享受蜂蜜的甜蜜时,不丢失其宝贵的营养呢?

二、最佳温度:40℃—50℃,甜蜜的平衡点

经过科学研究与实践验证,40℃—50℃的水温被公认为冲泡蜂蜜的最佳温度区间。在这个温度范围内,蜂蜜中的活性酶能够保持较高的活性,营养成分得以最大程度保留。

想象一下,清晨的第一缕阳光透过窗户,你手捧一杯温度适宜的蜂蜜水,轻轻品尝,那份清甜与温暖,仿佛能瞬间唤醒沉睡的味蕾与身体。而这一切,都得益于你对水温的精准把控。

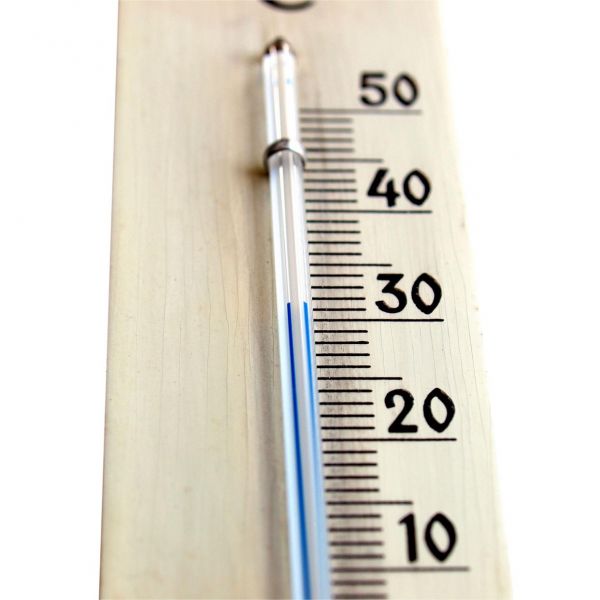

但有人可能会问:如何准确判断水温是否在这个范围内呢?其实,方法很简单。你可以使用食品级温度计进行测量,或者通过观察水蒸气的状态来判断。当水温达到40℃—50℃时,水蒸气会呈现出柔和的上升状态,既不烫手也不凉心。

三、水温过高?过低?那些你未曾注意的细节

1. 水温过高:除了会导致蜂蜜营养成分流失外,过高的水温还可能使蜂蜜变得过于粘稠,影响口感。更重要的是,长期饮用高温冲泡的蜂蜜水,还可能对食道黏膜造成损伤,增加患食道癌的风险。

2. 水温过低:虽然低温冲泡可以避免营养成分的流失,但过低的水温却可能使蜂蜜难以完全溶解,影响饮用体验。此外,蜂蜜中的某些活性成分在较低温度下可能无法充分发挥其作用。

因此,选择适宜的水温冲泡蜂蜜,不仅是为了保留其营养价值,更是为了我们的健康着想。

四、冲泡技巧:让每一滴都充满甜蜜

1. 先水后蜜:在冲泡蜂蜜水时,建议先倒入适量的水,再加入蜂蜜。这样做可以避免蜂蜜因直接接触到高温而受损。

2. 充分搅拌:加入蜂蜜后,用勺子轻轻搅拌,使蜂蜜与水充分混合。这样不仅可以加速蜂蜜的溶解,还能使口感更加均匀。

3. 静置片刻:搅拌完毕后,可以静置片刻,让蜂蜜中的活性成分充分释放。此时,再品尝一口,你会发现,这杯蜂蜜水比任何时候都要更加香甜。

五、那些关于蜂蜜的“谣言”,你中招了吗?

在享受蜂蜜带来的甜蜜时,我们也时常会听到一些关于蜂蜜的“谣言”。比如,“蜂蜜要用开水冲才能杀菌”、“蜂蜜越稠越好”等等。这些说法真的靠谱吗?

其实,开水冲泡蜂蜜不仅不能杀菌,反而会破坏蜂蜜中的营养成分。而蜂蜜的稠度则与其含水量、品种以及存储条件等多种因素有关,并非越稠越好。

因此,在面对这些“谣言”时,我们需要保持理性思考,用科学的知识来武装自己。

六、结语:让每一杯蜂蜜水都成为生活的仪式感

在这个忙碌的时代,一杯温暖的蜂蜜水不仅是对身体的滋养,更是对心灵的慰藉。掌握正确的冲泡方法,选择适宜的水温,让每一滴蜂蜜都发挥出最大的价值。

下次当你准备冲泡蜂蜜水时,不妨先停下来思考一下:我选择的水温是否适宜?我是否真正了解这杯蜂蜜水背后的故事?

愿我们都能在平凡的日子里,找到属于自己的那份甜蜜与温暖。

评论区互动:你通常用什么方法来判断冲泡蜂蜜的水温呢?是依赖温度计,还是凭感觉?欢迎在评论区分享你的经验,让我们一起学习、一起进步!

声明:本文内容原创,未经允许,请勿转载。如需了解更多关于蜂蜜的知识,请持续关注我的个人主页。

相关话题:

#蜂蜜水冲泡技巧 #蜂蜜营养知识 #健康生活小贴士 #温度对蜂蜜的影响 #甜蜜生活从一杯蜂蜜水开始

最后,别忘了关注我的个人主页,收藏这篇文章,让每一次的浏览都成为一次美好的相遇。期待在未来的日子里,与你一起探索更多关于生活的美好瞬间!

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

相关知识

冲蜂蜜水的温度,你真的掌握对了吗?

冲蜂蜜水的温度,多少度才是那杯“甜蜜刚刚好”?

冲蜂蜜水的温度最好是多少

蜂蜜冲水的最佳温度是多少?

冲蜂蜜水的温度,多少度才是那杯“刚刚好”的甜蜜?

冲蜂蜜水的温度

蜂蜜用多少度水冲泡最佳

多少温度的水适合冲饮蜂蜜?

冲蜂蜜水的温度多少度刚好——原来你冲错了啊

喝蜂蜜水润燥,你知道蜂蜜水的最佳饮用温度?

网址: 冲蜂蜜水的温度,你真的掌握好了吗?多少度才是最佳? https://m.trfsz.com/newsview1748545.html