线粒体丙酮酸转运蛋白结构及其抑制机制获重大突破

2025年3月5日,斯坦福大学冯亮研究团队在Nature上发表了题为“Structure of mitochondrial pyruvate carrier and its inhibition mechanism”的研究论文。该研究成功揭示了人源线粒体丙酮酸转运蛋白(MPC)的高分辨率结构,并阐明了其底物结合与小分子抑制机制,为相关疾病治疗提供了新视角。

研究背景

线粒体丙酮酸转运蛋白(MPC)是细胞代谢中的关键“守门人”,负责将丙酮酸从细胞质转运至线粒体,以进行进一步的氧化磷酸化,生成细胞所需的主要能量来源ATP。MPC不仅是维持细胞代谢稳态的核心,也是治疗糖尿病、非酒精性脂肪性肝炎及神经退行性疾病等多种疾病的重要药物靶点。然而,尽管MPC的生理和医学意义重大,其分子结构和转运机制长期以来一直是个未解之谜。

研究目的

研究旨在利用先进的冷冻电镜技术,解析人源MPC的高分辨率结构,揭示其底物结合位点和小分子抑制机制,为深入理解MPC的功能及开发靶向MPC的治疗试剂提供分子基础。

研究方法与结果

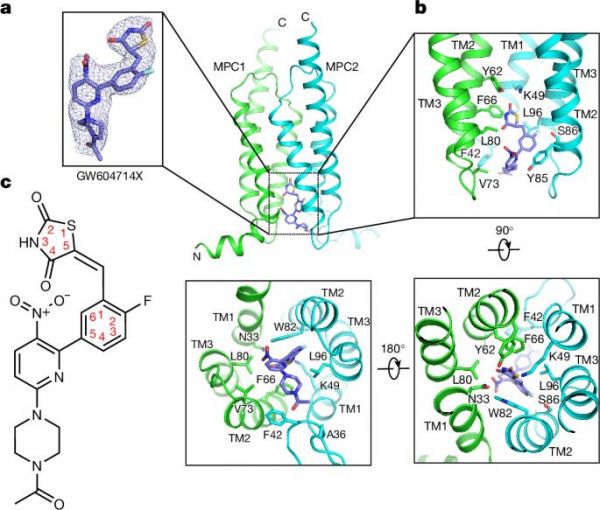

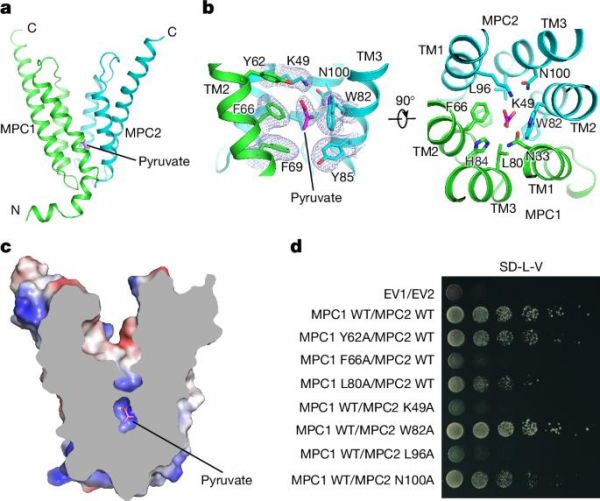

研究团队首先成功表达并纯化了人源MPC1-MPC2复合物。随后,利用冷冻电镜(cryo-EM)技术,他们解析出了多组高分辨率的MPC蛋白复合物结构。这些结构不仅确定了MPC的拓扑结构和寡聚状态,还描绘了其底物结合位点和易位途径。研究团队发现,MPC由MPC1和MPC2两个亚基组成异源二聚体,与已知的SLC25线粒体转运蛋白家族成员显著不同。通过结构分析,他们确定了MPC的底物转运通道以及丙酮酸的中心结合位点,包括周边的关键氨基酸残基。同时,研究还捕捉到了MPC处于内向型和外向型的构象,揭示了其在转运过程中的分子变构机理。

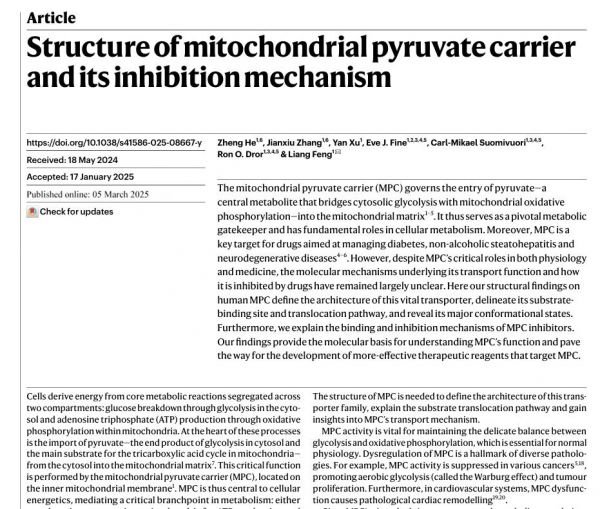

在揭示MPC结构的基础上,研究团队进一步分析了三种小分子抑制剂——UK5099、AKOS005153046和噻唑烷二酮(TZD)衍生物GW604714X——与MPC的结合及抑制机制。结构分析表明,这些抑制剂结合于靠近线粒体基质侧的底物转运通道,通过锁定MPC在特定构象或竞争丙酮酸结合位点来抑制其转运功能。其中,GW604714X因其较大的分子量和更为舒展的化学结构,与MPC产生额外相互作用,显著增强了其亲和力和抑制效果。

研究结论

该研究成功揭示了人源线粒体丙酮酸转运蛋白(MPC)的高分辨率结构,并阐明了其底物结合与小分子抑制机制。具体而言,MPC结构和抑制机制的阐明有助于优化现有抑制剂,提高药物的特异性和疗效。同时,基于这些发现,研究人员可以进一步探索MPC在细胞代谢和疾病病理中的作用,为开发新型治疗策略提供理论依据。此外,研究还为线粒体转运领域的研究开辟了新的方向,推动了相关领域的发展

综上所述,该研究不仅解决了关于MPC结构和功能的长期科学问题,还为相关疾病的治疗提供了新视角和潜在的药物靶点。未来,随着对MPC研究的深入,我们有望开发出更多针对MPC的靶向药物,为相关疾病的治疗带来新的希望。

【GW604714X对MPC的抑制作用】

【丙酮酸结合结构与底物结合位点】

【构象状态与抑制机制#春季图文激励计划#

举报/反馈

相关知识

线粒体丙酮酸转运蛋白结构及其抑制机制获重大突破

Nature:冯亮团队解析人源线粒体丙酮酸转运蛋白的结构及其小分子抑制机制

线粒体丙酮酸转运载体(MPC)研究进展

线粒体穿梭机制与丙酮酸生成详解

丙酮酸结构式

Cell:闫创业/蒋鑫团队合作揭示单羧酸转运蛋白的质子偶联转运机制和候选抗癌药物抑制机理

Sci Adv丨丙酮酸如何支持神经活动?

丙酮酸

丙酮酸(是什么,性质,结构,用途)

左旋肉碱丙酮酸盐及其制备方法与用途.pdf

网址: 线粒体丙酮酸转运蛋白结构及其抑制机制获重大突破 https://m.trfsz.com/newsview1757540.html