无线充电技术迎来革命 隔空充电将如何改变电子设备使用方式

无线隔空充电技术:未来电子设备的革命性变革

随着科技的飞速发展,无线隔空充电技术正从实验室走向商业化应用,这项曾被视作科幻场景的技术正在逐步改变我们为电子设备充电的方式。

本文将深入探讨这项技术的原理、发展历程、当前应用及未来前景,揭示它如何重塑我们的生活方式。

技术原理与核心优势

无线隔空充电技术通过电磁感应、磁共振或微波传输等原理,实现了电子设备在无需物理连接情况下的电能传输。

目前主要有两种主流技术路径:

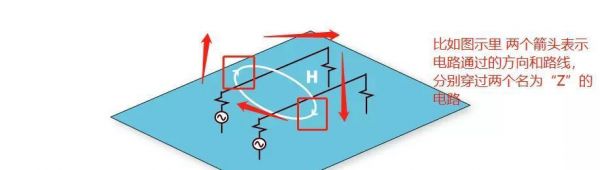

1. 电场耦合技术:利用发射端和接收端线圈之间的磁共振,当两者振动频率相同时产生能量耦合,实现电能传输。

MIT的Marin Soljačić教授团队早期实验显示,这项技术能在2米距离内以约40%的效率传输电能。

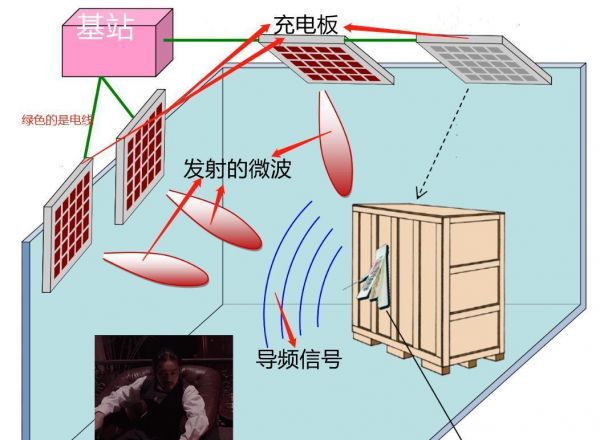

2. 微波电能传输:使用2.45GHz频段(与Wi-Fi相同)传输能量,优势在于传输距离较远,但效率相对较低,且会被水等介质吸收。

这项技术的核心优势在于彻底摆脱了线缆束缚,用户不再需要寻找充电插座或携带充电线,只需在覆盖区域内即可自动充电。

这不仅解决了电线缠绕和接口损坏问题,更实现了"边走边充"的无缝体验,极大提升了电子设备使用的便利性。

技术发展历程与商业化进程

无线充电概念最早可追溯至19世纪90年代尼古拉·特斯拉的设想,但真正的技术突破发生在21世纪:

- 2007年:MIT团队首次公开展示了隔空点亮灯泡的实验

- 2014年:WiTricity公司加入A4WP无线充电标准联盟

- 2019年:WiTricity收购高通感应充电部门,积累数千项专利

- 2020年:摩托罗拉发布首款支持隔空充电的手机Moto G Stylus

目前,戴尔的Latitude 7285笔记本、日本DAIHEN公司的自动导引车(AGV)等商用产品已采用这项技术。

特别在工业领域,隔空充电避免了金属接口摩擦带来的安全隐患,在40mm距离内可实现稳定供电。

当前技术瓶颈与挑战

尽管前景广阔,无线隔空充电技术仍面临多项挑战:

1. 效率问题:当前最佳实验室条件下的能量转换效率约52%,实际应用中往往低于20%,远低于有线充电的75-90%效率。

2. 距离限制:商用产品的有效充电距离多在1-2米内,且需要发射端与接收端保持特定角度(垂直状态最佳)。

3. 安全问题:特别是微波传输方式,在超过安全阈值后可能对生物组织造成影响,需要严格的功率控制。

4. 成本障碍:技术尚未规模化导致成本居高不下,如全屋充电系统需要复杂的谐振结构和专用材料。

多元化应用场景

无线隔空充电技术的应用潜力远超智能手机充电:

- 智能家居:灯具、风扇等家电彻底摆脱布线限制

- 物联网设备:为分布广泛的传感器节点持续供电

- 医疗电子:为植入式医疗设备提供无接触充电方案

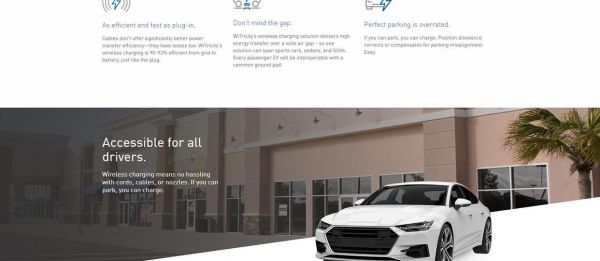

- 电动汽车:实现行驶中的动态充电,缓解续航焦虑

- 无人机系统:延长无人机持续作业时间,无需频繁降落更换电池

日本研究人员已成功在3m×3m×2m的实验房间内,同时为手机、灯泡和风扇等设备供电,展示了"全屋无线充电"的可能性。

市场前景与未来趋势

根据Market Research Future的报告,到2025年全球无线隔空充电市场规模预计将突破100亿美元。

技术发展呈现以下趋势:

1. 多设备同时充电:通过波束成形等技术实现空间内多设备独立供电

2. 动态充电:为移动中的设备(如机器人、电动车)持续供能

3. 标准化进程:各大联盟正推动统一标准,解决碎片化问题

4. 材料创新:新型超材料和半导体将提升传输效率与距离

正如《三体》中描绘的无限能源场景,虽然当前技术距理想状态仍有差距,但小米、摩托罗拉等企业的投入显示消费电子领域已开始布局。

随着技术进步和成本下降,隔空充电有望在未来5-10年内成为主流的充电方式之一。

结语:技术改变生活的又一次飞跃

无线隔空充电技术代表着电能传输方式的根本性变革,它将重新定义电子设备与能源的关系。

从减少电子垃圾(淘汰大量充电线)到实现真正"永远在线"的物联网,这项技术的社会价值不容忽视。

尽管目前存在效率、成本和安全性等挑战,但随着研发投入加大和商业生态成熟,隔空充电很可能如同Wi-Fi一样,从奢侈品变为基础设施,最终实现"无处不在的能源"这一愿景。

当我们不再需要寻找充电插座,当所有设备始终保持充足电量,这种无缝的科技体验将再次模糊数字世界与物理世界的边界,推动人类社会向更智能、更便捷的未来迈进。

举报/反馈

相关知识

无线充电技术助力穿戴设备实现高效充电

掌握电池充电技巧,延长电子设备使用寿命的实用指南

科普:无线充电技术

无线充电新规与技术发展全解

锂离子电池无线充电技术介绍【钜大锂电】

电子设备充电技巧与日常养护手册

手机充电的真相:正确充电方式将延长你的电池寿命

什么是无线充电?

电动汽车快充影响电池寿命吗?超充技术是伪命题吗?

无线充电技术基本知识普及

网址: 无线充电技术迎来革命 隔空充电将如何改变电子设备使用方式 https://m.trfsz.com/newsview1765204.html