中医药承载中华文化基因,在传承创新中书写新的故事

(人民日报健康客户端石梦竹 徐诗瑜)《诗经》《本草纲目》的中草药名句、藏医药文化中特色的医学教学挂图“曼唐”、仿照“安国药市”图画所打造的迷你中医药市集……在中国工艺美术馆,一场以中医非遗文化为主题的展览正在进行。

“有道则存,生生不息。”中医药植根于广袤的中华大地,承载着中华文化的基因。“十四五”以来,如何在中医药文化发展中“守正”传承,“创新”发扬,有这样一群人,用时间和真心写下了答案。

8月20日,北京市民在中国工艺美术馆中医非遗文化展览。徐诗瑜摄

他们让中医药典籍孤本“化身千百”

博物馆、文化展的橱窗中展示出来的中医药典籍,曾遭受虫蛀、风化,纸页脆弱到无法触碰,甚至濒临消失。而今,这些曾遭受重创的典籍,就是中国中医科学院中医药信息研究所日常面对的“患者”。

“青蒿一握,水二升渍,绞取汁,尽服之。”《肘后备急方》中的短短十几个字,让屠呦呦获得研发青蒿素的灵感。“古籍既是中医药悠久历史和文明的见证,又能通过传承和创新带来更多惊喜。”该所研究员李鸿涛告诉人民日报健康客户端记者。

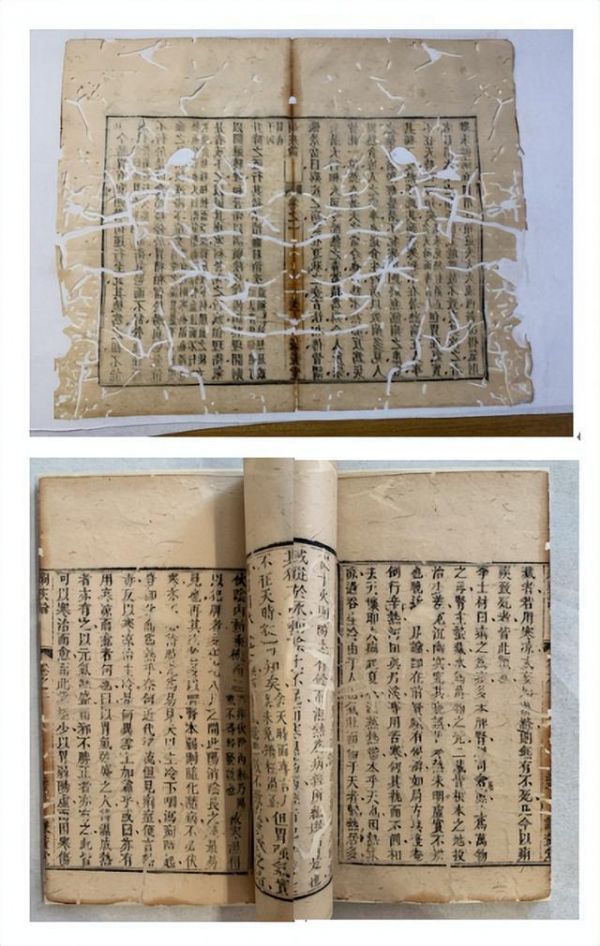

在中医药古籍原生性保护中,修复是最基础、最重要的环节,需遵循“整旧如旧、最小干预、过程可逆”三大原则,“古籍修复和保护工作是繁琐而神圣的。”李鸿涛介绍,2007年以来,中国中医科学院中医药信息研究所从中医药古籍普查、保护、抢救、修复、整理与智慧应用等方面,实施序贯性、持续性工作,并先后组织15次全国中医药古籍保护人才培训,尤其在中医专业图书馆建设中形成了一支高水平创新团队。

《医门普度瘟疫论》第23页修复前后对比图。中国中医科学院中医药信息研究所图

最近,李鸿涛正忙着为《中华医藏》内科卷和藏医药卷的出版做最后准备。从2023年7月至今,《中华医藏》已连续三年推出《养生卷》《丛书卷》和《温病卷》,是“十四五”以来中药古籍再生性保护工作重大成就的代表作。“再生性保护让古籍以新载体重现。”中国中医科学院中医药信息研究所所长李海燕说,一些数量较少、内容珍贵的作品,通过数字化扫描,转化为光盘、胶卷等存储形式,或原样影印,让孤本、善本化身千百,传播到更多地方。

今年5月,该所推出了国家中医药古籍数字图书馆,目前开放阅读古籍资源超1300种4000余册、民国文献资源4050种12000余册,提供专题数据检索190000余条,形成了多维度的数字资源体系。

在“十四五”收官之际,智慧性保护成为中医药古籍保护的新方向。李海燕介绍,在数字化基础上,通过文本识别、校注整理和数据化处理,大量的信息被重新构建知识体系。“我们按照标准数据库和中医药主题词,对分散在各书籍中的知识进行重新组织分类,在大平台下实现智慧化融合。轻轻一点,就能在浩如烟海的古籍中找到所需。”

这项工作的意义不仅在于文化继承和学术研究。在李鸿涛看来,古籍智慧的现代转化,既包括重大疾病防治领域的科研突破,又包括融入百姓日常生活的健康实践。“我们所做的一切努力,都是在让古老的中医药文化智慧,进入寻常百姓家。”

他们把中医养生融入日常

乌梅、甘草、山楂、荷叶、丹参……一份初夏的乌梅汤,在浙江省中医院上线5分钟,下单量超过1万剂,此前更是创下了24小时卖出115万剂的成绩。“这碗乌梅汤”在2023年夏末秋初大受欢迎,并于2025年初夏转化为保健饮品。浙江省中医院宣传统战部陈岩明告诉人民日报健康客户端记者:“我们希望用‘秋天的第一碗乌梅汤’打败‘秋天的第一杯奶茶’,这背后传递的是中医治未病的理念,也希望把中医药保健养生的理念融入寻常百姓的日常生活中。”

300公里外的江苏省扬州市中医院,八珍司康、素食二冬包等“会疗愈的药膳面包”在扬州市中医院每两周举行的中医药市集上卖得火热,这是一场广陵医派的个性养生局,除了中医义诊、艾灸等外治疗法、中医体质辨识,还可以品尝药膳面包、药膳冰淇淋、药膳酸奶等。

8月16日,扬州市中医院的“个性养生局”中医市集。扬州市中医院供图

“药膳面包是中医治未病理念的推手,我们希望通过中医市集让更多老百姓了解中医药在衣食住行等各方面的养生文化。”扬州市中医院治未病科副主任赵伟介绍,该院接下来计划推出药膳月饼,还将合作推出淮扬药膳。中医药膳文化与扬州世界美食之都的名片相结合,也将中医文化乘着文旅之风,走得更远。

药食同源是“健康中国”战略中不可或缺的一环。陈岩明介绍,该院绘制了一幅关于亚健康年轻人的就医需求画像,他们大多是以减肥、防脱发、去疲劳等为目的。为了满足这一群体的健康需求,乌梅汤改良版中加入了荷叶成分,用于减脂,与此相关的一系列健康茶饮、药膳月饼、中药精油也应运而生。

“我们还在院内建成了中药博物馆,去年一年的接待量突破了1万人次,设有中医药文化体验区,日均提供茶饮500余杯。”陈岩明表示,医院正在参与“浙里中医”“浙派中医”的打造,希望借助“一带一路”的东风,让浙派中医药科研成果走向国际。

他们让中医药海外发展走出“关键一步”

万里之外的阿尔及利亚首都阿尔及尔,中国援阿尔及利亚中医队队长、湖北省中医院针灸科主治医师刘思敏诊室里,一名腰痛的女性患者艰难地走进来,手里紧紧握着一张照片。那是她女儿16年前和一名中国医生的合照。那时,年幼的小姑娘突发怪病导致肢体活动障碍,四处寻医无果,援非医疗队是母女最后的救命稻草。

一段时间的针灸治疗后,小姑娘康复如初,留下了珍贵的合影,也立下了要成为医生的志愿。斗转星移,那个牙牙学语的女孩真的成了一名医者,因外出看诊,提前为母亲预约了这次16年后的中医针灸疗程。

中国援阿尔及利亚中医队队长、湖北省中医院针灸科主治医师刘思敏在阿尔及利亚为一名患者针灸。刘思敏医生图

“我父亲在20世纪90年代就是援非工程师,小时候常听他说那些奇幻的、神秘的非洲故事,他也多次提到找援非医疗队就诊的经历。而我所在的湖北省中医院有60多年的援非历史,老前辈们曾多次跟我们讲起当地民众对中医的热情和感谢。”刘思敏自2023年9月加入援非队伍,这支湖北派出的医疗队中包括81名医生,其中有9名中医,针灸的适应证由传统的关节病、疼痛、中风拓展到过敏、咳嗽、心悸等,在阿尔及利亚收获了一大批“粉丝”。

在刘思敏看来,中医药、中医院在国内发展饱和的情况下更需要走出去。目前,我国在阿尔及利亚设立中医中心项目,是为设立全球统一的针灸医师培养体系进行试点。当前全世界的针灸教学点多但分散,未起到认证资格作用,阿尔及利亚项目是为中医全球规范化奠定基础,也是中医走出去的“关键一步”。

“十四五” 期间,中医药事业在政策支持、服务体系建设、产业发展等方面取得显著进展。截至2024年底,全国医疗卫生机构中医类总诊疗人次数达到16.6亿;全国已有约4.2万个中医馆,覆盖超96%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院;超过99%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院能够提供中医药服务;公民中医药健康文化素养水平达 26.85%;中医药开放发展取得积极成效,已传播到 196 个国家和地区。

中国中医科学院副院长唐旭东表示,“我们要擦亮中医药这块‘金字招牌’,把祖先留给我们的中医药宝贵财富继承好、发展好、应用好。”让中医药成为可感知、可亲近、可获取的文化养分。

从历史文化的吉光片羽,到市集商店里的烟火气息,再到走向世界的代表名片,中医药不断在传承创新中书写新的故事。唐旭东表示,从临床出发、从生活着眼,不仅让中医药被看到,更让它被需要,让这门古老的医学智慧在新时代的土壤里扎得更深、活得更好、传得更远。

相关知识

融合传承与创新 湖湘中医文创产品让中医文化焕发新活力

2024中医馆年会在昆明举办 共筑中医药文化传承创新

传承中华文脉,续写口腔护理健康新篇章

中医药传承创新发展的四个维度

非遗传承人王倩莹简介:中医传承与创新之旅

新脉健康携手非遗传承 共绘中医药文化新篇章

江苏省卫生健康委员会 中医药文化 健康报:在传承中创新 在创新中传承 江苏省中医流派研究院成立

市中医医院强化培训传承创新中医技术

传承中医文化健康养生书籍

中国传统饮食文化:传承与创新

网址: 中医药承载中华文化基因,在传承创新中书写新的故事 https://m.trfsz.com/newsview1771486.html