“吃瓜群众必看!水黄瓜VS旱黄瓜的挑选秘籍 应季蔬菜 健康饮食”

"碧蔓凌霜卧软沙,年来处处食黄瓜。"苏轼笔下的黄瓜,在千年后的今天仍是餐桌常客。翻开《齐民要术》,北魏农学家贾思勰曾记载:"黄瓜宜沙地,忌水涝",道出古人对黄瓜习性的早期观察。而明代李时珍《本草纲目》更详述其功效:"清热解渴,利水道",将黄瓜纳入食疗体系。但鲜为人知的是,黄瓜家族中暗藏两支"性格迥异的兄弟"——水黄瓜与旱黄瓜,它们的区别远不止于名字。

在物资匮乏的年代,北方菜农将黄瓜分为"水地货"与"旱田种",这种朴素分类暗合现代农学对黄瓜品种的划分。水黄瓜,古称"菜瓜",因喜湿得名;旱黄瓜,旧称"胡瓜",耐旱特性凸显。二者如同硬币的两面,在形态、风味与食用场景上演绎着食材的多样可能。

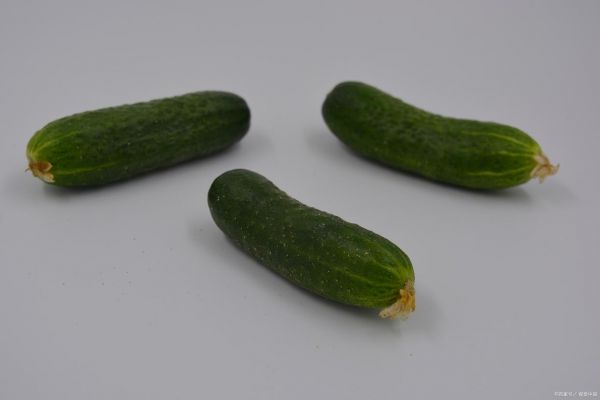

水黄瓜与旱黄瓜的形态差异,早在种子落地时便埋下伏笔。水黄瓜植株如其名,藤蔓舒展如翠带,叶片薄而阔,仿佛为吸收水汽而生。其果实修长匀称,青皮薄如蝉翼,表面疣刺稀疏,触感如婴儿肌肤般细腻。而旱黄瓜的植株则更显"粗犷",叶片小而厚,茎秆带刺,果实短粗敦实,表皮密布白色小刺,触感粗糙如砂纸。

这种差异源自基因表达的不同。水黄瓜在湿润环境中发育时,表皮细胞延展更充分,形成光滑表面以减少水分附着;旱黄瓜为抵御干旱,进化出致密表皮与刺状突起,既能减少水分蒸发,又能防止害虫啃食。正如达尔文在《物种起源》中揭示的"适者生存",两种黄瓜的形态是自然选择写下的生存诗行。

咬开水黄瓜的瞬间,清冽汁液喷涌而出,仿佛咬破了一个微型水库。这种高达97%的含水量,使其成为夏季消暑的天然饮料。但高水分稀释了糖分,使其口感偏淡,如同饮下山泉般的纯净。而旱黄瓜的果肉质地绵密,水分含量约85%,糖分却高出3-5个百分点,咀嚼时既有黄瓜的清香,又带类似蜜瓜的甘甜。

这种风味差异源自细胞结构的精妙设计。水黄瓜的果肉细胞排列疏松,细胞液以游离状态存在,故易破裂出水;旱黄瓜细胞壁更厚,液泡小而密集,既锁住部分水分,又积累更多可溶性糖。就像葡萄酒的橡木桶陈酿,不同结构带来风味嬗变。

水黄瓜与旱黄瓜的营养成分如同两幅拼图,各有侧重又互为补充。水黄瓜的维生素C含量可达15mg/100g,是柠檬的1/3,但钾含量仅为旱黄瓜的60%。旱黄瓜虽维生素C稍逊(约12mg/100g),但钙含量高达24mg/100g,镁含量更是水黄瓜的2倍。这种差异源于生长环境:水黄瓜快速吸收水分稀释矿物质,旱黄瓜在干旱胁迫下反而促进矿物质积累。

值得注意的是,二者均含黄瓜酶——这种活性物质能帮助分解蛋白质,但遇高温即失活。因此生食时佐以酸奶,既能保护酶活性,又能促进钙吸收,堪称营养学的"黄金搭档"。

水黄瓜的天然脆嫩使其成为凉拌菜的灵魂。拍黄瓜时重器击打产生的微裂,既能释放清香又保留汁水,与蒜末、香醋碰撞出夏日清新。而旱黄瓜因质地紧实,更适合腌制。老北京人用花椒盐水腌渍的"黄瓜扭",经72小时发酵后,既保留脆感又渗入香料风味,成为佐粥佳品。

在烹饪场景上,水黄瓜遇热易软,宜快炒或做汤;旱黄瓜则可承受长时间炖煮,与肉类同烹时能吸收油脂,形成类似"植物五花肉"的层次感。这种差异恰如中国烹饪的阴阳哲学:水黄瓜主"清",旱黄瓜主"和"。

《诗经·小雅》中"瓜瓞绵绵"的"瓜",据考据即指早期黄瓜。但当时黄瓜被称作"胡瓜",因由西域传入得名。至五代十国时期,为避石勒名讳改称"黄瓜"。而水旱之分,实则是农耕文明对作物适应性的智慧总结。

在短视频时代,水黄瓜成为ASMR吃播的宠儿,清脆咬嚼声收获百万播放;旱黄瓜则化身"迷你蜜瓜",在高端沙拉店切出艺术造型。这种文化转型,恰如《人类简史》揭示的认知革命——食材功能从果腹转向感官体验。

读完这篇黄瓜"双生记",不妨走进厨房实践:取两根水黄瓜做凉拌,再腌三两根旱黄瓜作小菜。观察横切面:水黄瓜籽腔小而整齐,旱黄瓜籽多而饱满。用刀背轻拍水黄瓜,听那"啪"的脆响;用指甲划过旱黄瓜表皮,感受凹凸的质感。

留言告诉我你的发现:是偏爱水黄瓜的爆汁清爽,还是钟情旱黄瓜的绵密回甘?或许在评论区,我们能绘制出一幅全民参与的"黄瓜风味地图"。毕竟,食物最动人的部分,永远在于人与食材的亲密对话。

举报/反馈

相关知识

解锁健康密码!旱黄瓜VS水黄瓜,营养差异大揭秘,你吃对了吗

夏季必吃三种当家菜:冬瓜VS黄瓜VS丝瓜

旱黄瓜会胖吗?揭秘旱黄瓜的热量与减肥功效

水黄瓜和旱黄瓜有何不同?营养师解析三点关键,吃对更健康!

同样是黄瓜,“水黄瓜”和“旱黄瓜”区别这么大?知道后别瞎买了

旱黄瓜的作用与功效

【健康】水果番茄、水果黄瓜……这些被贴上水果标签的蔬菜,你挑对了吗?

五种酱腌小黄瓜的方法·水黄瓜·旱黄瓜

旱黄瓜含糖量解析:低糖健康食材的营养优势

水果黄瓜VS普通黄瓜:谁才是夏日餐桌的王者?

网址: “吃瓜群众必看!水黄瓜VS旱黄瓜的挑选秘籍 应季蔬菜 健康饮食” https://m.trfsz.com/newsview1777032.html