TFST

近日,南京农业大学黄明教授团队在中科院一区Trends in Food Science & Technology杂志(IF 15.1)上发表最新成果,标题为“Global trends and challenges in salt reduction: Exploring odor-induced saltiness enhancement as a strategy to reduce salt intake”。南京农业大学Hou Jinxue为第一作者,黄明教授为通信作者。

1.

引言

盐,常被称为“调味之王”,在提升食品风味、延长保质期以及改善食品色泽和质地方面发挥着至关重要的作用。人体需要盐来维持适当的液体平衡、调节酸碱度,并支持多种生物功能。然而,过量的盐摄入会带来严重的健康风险。高钠摄入不仅与高血压和心血管疾病的风险增加有关,还与2型糖尿病、肥胖症、中风、肾结石以及骨密度降低呈正相关。因此,降低食品中的盐含量是食品行业面临的一个关键问题。

为了解决高盐摄入带来的健康问题,食品制造商积极探索降低钠摄入量的方法。目前的减盐策略包括直接减少用盐量、改变盐晶体的形状和大小、使用非钠型盐替代品和风味增强剂以及采用创新的加工技术。然而,这些策略的有效性常常受到一些固有问题的限制,例如产生苦味、不良风味和质构、外观问题、成本高昂以及商业应用受限。因此,实现“减盐不减咸,减盐不损质”仍然是食品行业面临的重大挑战。

食品风味的整体感知源于嗅觉、味觉、质地和三叉神经感觉等多种感官的协同体验。风味感知受到气味和味觉的显著影响。这2 种感官不仅影响食物的味道,还通过感官模态之间的相互作用共同增强风味感知。已有研究表明,某些挥发性物质能够增强包括咸味在内的特定味觉感知强度。这种现象被称为气味诱导味觉变化或气味诱导味觉增强(odor-induced taste enhancement,OITE)。

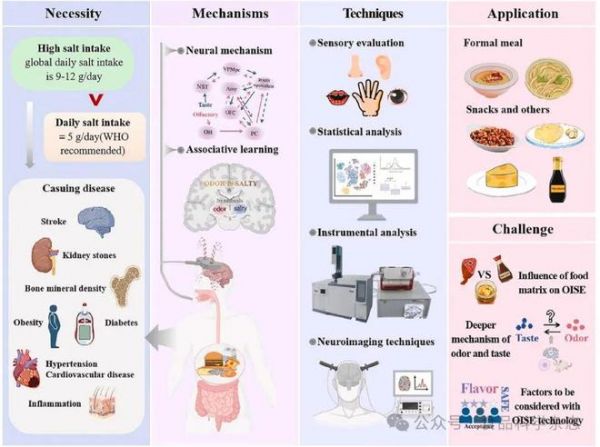

阐述气味诱导咸味增强(odor induced saltiness enhancement,OISE)技术的研究动机以及当前在食品减盐方面面临的挑战,并回顾与气味辅助下咸味感知相关的研究。随后,探讨OISE的潜在机制、技术方法以及在食品中的应用。最后,讨论OISE目前存在的挑战,并提出OISE技术作为低钠技术应用于减盐领域的未来研究方向,以期推动低钠食品的发展。

2.

食品减盐的困难与障碍

直接减少盐的使用是降低钠摄入量的最有效方法。然而,减少钠的含量会显著改变食品的感官特性,降低咸味感知,可能还会影响整体的适口性和可接受性。此外,减盐可能会导致苦味增加,因为钠在掩盖苦味和增强甜味方面起着关键作用,而钾等替代盐在这方面的效果较差。而且,盐在食品加工中的功能特性难以被轻易替代。例如,减少钠会影响其溶解肌原纤维蛋白、影响蛋白质水化、改善肌肉黏附性、提高保水性、增强乳化作用以及减少蛋白质中带电氨基酸之间排斥力的能力。此外,钠还具有防腐作用,有助于延长食品的保质期。因此,在减少钠含量时必须谨慎行事,以食品安全为首要考虑因素,同时兼顾食品的整体质量。

此外,行为病理学提出了一个新的视角来解释为什么降低食品中的盐含量往往难以满足消费者的需求——盐成瘾。行为研究表明,对于那些对盐产生依赖的人来说,从饮食中去除盐可能会导致用餐时出现厌食、焦虑和恶心等症状,同时还会增加觅食行为。食品中的钠含量将决定消费者对其喜好的程度。因此,在满足广大消费者需求的同时,降低产品中的钠含量并保持其适口性是一项极具挑战性的任务,这凸显了开发新的减盐策略的迫切需求。

3.

OISE概述

3.1

气味物质的选择

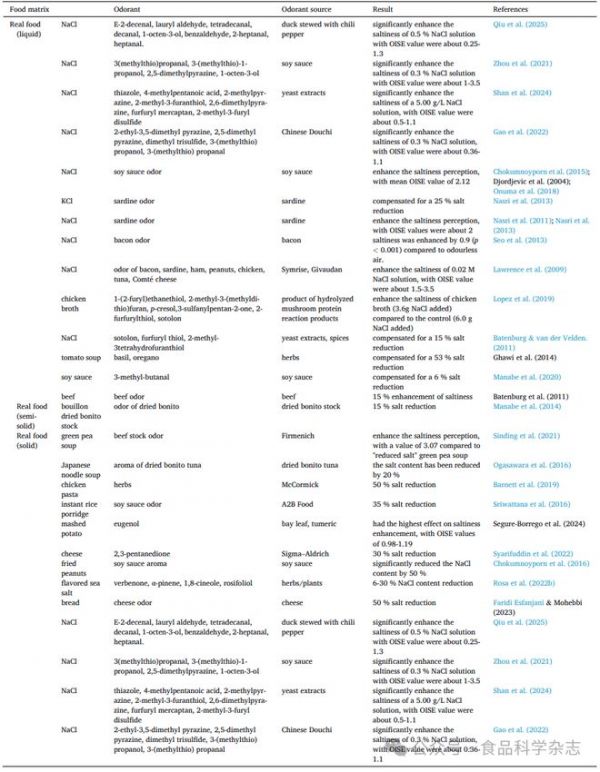

一般来说,选择能够增强咸味感知的气味物质主要基于气味-味觉关联的一致性。遵循这一原则,表1总结了近年来发现的各种能够增强咸味的气味物质。增强咸味的气味物质广泛存在于多种食品中,包括肉类、植物、真菌以及发酵产品,如酱油、我国豆豉、干腌火腿、辣椒炖鸭和腊肉。Zhou 等人在酱油中鉴定出4 种化合物——3-(甲硫基)丙醛、1-辛烯-3-醇、3-(甲硫基)-1-丙醇和2,5-二甲基吡嗪,它们能够增强咸味感知。同样,Gao等证明了我国豆豉中存在的2-乙基-3,5-二甲基吡嗪、2,5-二甲基吡嗪以及其他5 种物质也具有类似效果。最近的一项研究中,Chen等人发现金华干腌火腿中的16 种挥发性成分能够显著增强 0.2% NaCl溶液的咸味,OISE值范围为0.3~0.9。目前研究的具有增强咸味特性的气味化合物类型主要包括吡嗪类、含硫化合物、醛类、有机酸、醇类和萜烯类,其中吡嗪类占主导地位。加强对发酵产品中气味物质的分析,可能有助于进一步探索增强咸味的气味物质。基于目前的研究结果,应更多地关注这些产品中的吡嗪类物质。

此外,在OISE研究中,大多数气味物质来源于食物或由单分子挥发性物质组成。研究表明,香豆素、糠硫醇和2-甲基-3-四氢呋喃硫醇的香气能够补偿低浓度 NaCl溶液中15%的盐减少量。同样,牛肉香气在牛肉汤中也表现出增强咸味的特性。此外,与添加6.0 g NaCl的对照组相比,1-(2-呋喃基)乙硫醇、2-糠硫醇、对甲酚、香豆素、3-巯基戊-2-酮和 2-甲基-3-(甲二硫基)呋喃等化合物能够增加添加3.6 g NaCl的鸡汤的咸味感知(P=0.0005)。Shan等鉴定出多种化合物,包括噻唑、4-甲基戊酸、2-甲基吡嗪、2-甲基-3-呋喃硫醇、2,6-二甲基吡嗪、糠硫醇和 2-甲基-3-呋喃基二硫化物,它们都显著增强了5.00 g/L盐溶液的咸味,这可能是由于气味与咸味之间的一致性。

此外具有柑橘和青草香气的辛醛被发现可以增加NaCl溶液的咸味。同样,以酸味气味著称的柠檬醛,随着浓度的增加,也能增强咸味感知强度。这些发现凸显了选择增强咸味气味物质的复杂性。

3.2

基质的选择

食品基质作为一个复杂的多组分系统,会影响盐在口腔中的溶解和扩散,从而直接影响咸味感知。在水溶液中,盐的分布主要局限于水相或界面,这会根据盐浓度和水相的质量分数影响咸味感知。相反,在液体或半固体的真实食品系统中,食品基质可以通过影响气味释放和盐扩散动态进一步调节咸味感知。例如,固体食品在口腔中经历复杂的加工过程,包括分解、聚集、与唾液相互作用以及气味物质的释放,这引入了各种不可控变量。这种复杂性可能解释了该领域研究有限的原因。虽然目前的研究主要集中在NaCl,但其他盐类物质,如KCl和味精对气味化合物的潜在影响也越来越受到关注。因此,选择合适的食品基质对于理解OISE的机制至关重要。

4.

OISE的机制

4.1

咸味和气味感知

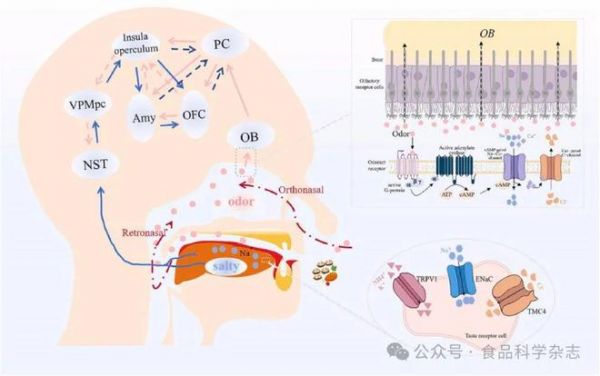

咸味感知主要由标记线假说解释,该假说认为不同的味觉品质是通过特定的受体细胞和神经通路传递的。钠盐,特别是NaCl,通过激活味蕾细胞中的上皮钠通道(epithelial sodium channels,ENaC)启动这一过程。ENaC对钠离子具有很强的选择性,其激活会引发膜去极化,产生动作电位,并通过特定的神经元通路传递到中枢神经系统。这些钠离子特异性信号通过味觉神经纤维传递到孤束核(nucleus of the solitary tract,NST),然后到达脑桥的臂旁核和丘脑的腹后内侧核,最终到达初级味觉皮层和眶额皮层(orbitofrontal cortex,OFC),从而产生味觉感知。

除ENaC外,其他途径也可能调节咸味感知。例如,瞬时受体电位香草酸亚型1是一种非选择性配体门控阳离子通道,会被高浓度的NaCl和质子激活,通过其调节剂以多种方式促进细胞内信号转导,并改变对味觉刺激的神经反应。同样,跨膜通道样4氯离子通道有助于在去极化后恢复静息电位,确保咸味信号的连续性。

当气味分子通过鼻前或鼻后途径与嗅觉受体结合时,G蛋白的α亚基被激活。这种激活增强了腺苷酸环化酶的活性,导致环磷酸腺苷(cyclic adenosine monophosphate,cAMP)的合成。cAMP水平的升高激活电压门控膜通道,促进钠离子、钙离子和氯离子的流入,使受体神经元去极化并产生动作电位。这些信号随后由嗅球(olfactory bulb,OB)处理,并在大脑皮层中转化为特定的嗅觉感知。

4.2

神经机制和联想学习

人类的味觉受到嗅觉和味觉 2 种感官模态相互作用的影响,它们的神经通路在大脑的各个区域相互作用。鼻嗅觉受体的信号传递到OB,然后到达初级嗅觉梨状皮层。位于脑岛和岛盖的味觉神经元与梨状皮层的嗅觉神经元一起,将信号传递到杏仁核(amygdala,Amy)和OFC。此外,味觉受体的信号通过一系列相互作用传递到脑岛、岛盖、Amy和OFC,增强了整体的风味感知。此外,嗅觉和味觉之间的跨模态感官相互作用也发生在脑岛皮层等基本区域。

OISE在受试者对熟悉气味的感知中更为明显,而对新气味则不明显。大脑将来自咸味和气味分子的刺激整合为一个整体。当一种气味与咸味感知相对应时,它就会获得一种咸味特质。当再次暴露于相同的嗅觉刺激时,可能会触发咸味感知,例如烟雾的香气通常与培根和香肠等咸味食物相关联。

5.

OISE的多模态技术

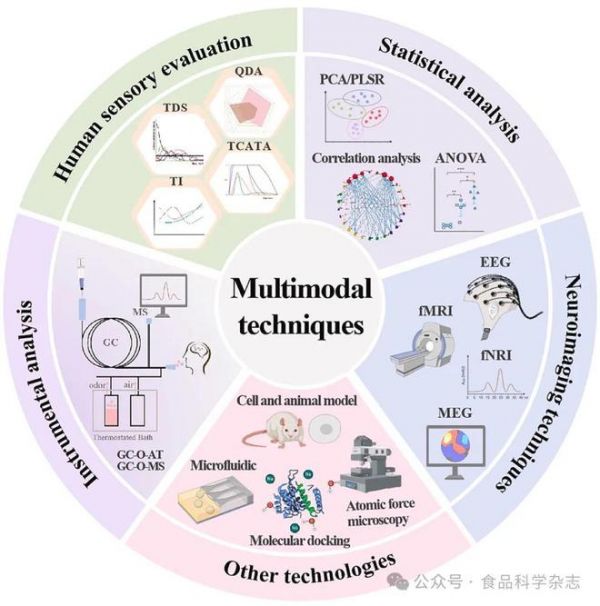

鉴于食品气味多样、咸味感知复杂,运用OISE技术探究其跨模态互动对实现“气味诱导减盐”意义重大。当前研究的多模态技术涵盖人类感官评价、仪器分析、神经成像技术、统计分析及其他新兴技术。

人类感官评价:能通过静态和动态分析获取消费者真实感知。静态分析中的QDA可刻画产品感官属性,不过其成本高、耗时长。例如,Zhou等运用QDA发现酱油中部分气味物质能增强NaCl溶液咸味。动态分析常用TI、TCATA和TDS 3 种方法,它们相互结合能更有效地捕捉食品在口腔加工时的风味变化。如Chen等利用这些方法研究干腌火腿,发现不同香气化合物影响咸味感知的时间和程度各异,且在咀嚼过程中火腿风味会发生变化。但进行动态感官研究时,需考虑参与者的味觉嗅觉敏感度、积极性等因素。

仪器分析:感官分析易受主观因素干扰,将其与仪器分析结合可提升感官评估的科学性和客观性。Olfactoscan集成多种技术,能对气味分子“味觉”属性进行表征。GC-IMS和GC-MS分离效率高,可用于监测增强咸味的气味物质,Pu等用GC-IMS在腊肉中鉴定出12 种此类物质。不过,仪器分析结果通常需感官测试验证。

统计分析:选择增强咸味的气味物质颇具挑战,需借助统计方法分析气味和味觉的关系。PLSR和PCA等多元统计方法应用广泛,Pu等用PLSR确定了影响腊肉香气感知的气味物质,Jo等用PCA研究柑橘气味与味觉属性的联系。ANOVA 用于评估变量对OISE的影响,Xiao等借此发现干腌火腿中部分气味可增强咸味。相关分析能找出影响OISE的变量,如Segura-Borrego等发现丁香酚与香料的OISE相关。未来,机器学习等先进技术也可能应用于OISE研究。

神经成像技术:EEG、fMRI、MEG 和 fNIRS等神经成像技术可研究大脑在气味和味觉整合时的活动。EEG时间分辨率高,Sinding等用它发现牛肉汤香气能增强低盐青豌豆汤的咸味感知。fMRI通过检测血流动力学变化研究大脑区域活动,Seo等发现培根气味能增强 NaCl 溶液咸味,同时大脑多个区域活动增强。MEG直接测量大脑活动信号,空间分辨率较高;fNIRS则具有无辐射、便携等优点,综合运用这些技术可更好地探究OISE机制。

其他有前景的技术:分子对接和动力学模拟可研究气味物质与味觉受体的相互作用,目前在OISE研究中应用较少,未来有拓展空间。细胞和动物模型能分别从细胞和行为层面研究咸味增强机制,如Xu等用细胞模型研究咸味肽,Rhyu等用动物模型确定了增强咸味的肽。微流控技术检测能力强,可集成生物传感器研究多种生物系统间的相互作用,微胶囊化技术则有助于优化气味释放,二者对OISE研究均有重要意义。

6.

OISE技术在食品中的应用

OISE技术在降低食品含盐量方面成果显著。在正餐食品中,添加草药香气的鸡汤含盐量可降低50%,速溶米粥添加酱油气味后盐含量降低35%,日本面条汤添加干鲣鱼和金枪鱼香气盐含量降低20%,特定化合物组合还能降低鸡汤钠含量且不影响其感官特性。

在咸味零食领域,烤花生使用酱油香气替代部分盐后,NaCl添加量降低50%,且消费者接受度更高。奶酪添加火腿和沙丁鱼香气可改善咸味感知,月桂叶和姜黄能提升土豆泥的咸味。此外,奶酪气味与其他成分配合可减少面包中50%的NaCl并保持风味,调味海盐添加特定植物成分可降低盐含量,地中海草药和香料配方有助于增强嗅觉减退患者的咸味感知。

不过,OISE技术在工业应用中面临诸多挑战,包括气味物质来源、安全性、稳定性、监管以及消费者接受度等方面。不同食品类别对OISE技术的反应不同,在固体和液体食品中应用时需考虑气味物质的释放和选择问题。而且,保持香气与食品固有风味的平衡至关重要,否则可能引起消费者的负面反应。未来,OISE技术有望拓展到更多食品类别,满足消费者对健康美味低盐食品的需求,但需解决上述挑战以实现其广泛应用。

7.

挑战与未来展望

模型或食品基质对气味和咸味感知的影响:对现有研究的回顾表明,OISE在盐溶液中表现最为显著,在液体或半固体食品基质中也有类似效果。然而,OISE对固体食品的影响在很大程度上仍未得到探索。此外,口腔加工、气味释放和气味感知之间的关系也尚未完全理解。解决这些问题对于帮助食品制造商开发创新产品至关重要。

气味对咸味感知的影响:目前的研究表明,神经机制和联想学习过程是OISE的关键因素。先进的统计技术,包括深度神经网络和计算机模拟,已被用于研究气味如何影响咸味感知。对味觉转导机制的研究揭示了口腔外味觉受体的存在,为未来的研究提供了方向。将微流控技术与生物传感器、分子动力学模拟、动物和细胞模型、原子力显微镜以及其他生物物理技术相结合,能够全面探索气味物质、嗅觉和味觉受体、大脑以及胃肠道系统之间的相互作用,从而阐明气味与咸味之间的联系机制。这种理解对于促进消费者接受使用OISE技术开发的新产品至关重要。

在减盐中应用OISE技术的考虑因素:OISE技术在降低食品含盐量方面的有效性已在鸡汤和奶酪等食品中得到证明,它能够在不影响消费者感官接受度的情况下增强咸味感知。尽管取得了这些有前景的进展,但对OISE技术进行更多的研究仍然至关重要,特别是在其应用于更广泛的食品种类方面。此外,还必须全面评估气味物质的来源、安全性、稳定性、消费者接受度以及对食品固有品质的影响等因素。为了使OISE成为一种标准的减盐方法,加快研究成果向实际。

8.

结论

本研究回顾了OISE的早期研究和最新进展,强调了气味与咸味刺激感知之间的一致性在咸味感知中起着关键作用。发酵产品中含有的吡嗪类物质具有更强的增强咸味效果。OISE在水溶液模型以及液体或半固体食品基质中效果更为显著,而在固体食品中效果甚微。该研究还探讨了OISE背后的生理机制,从神经机制和联想学习的研究中提供了生物学证据。多模态技术,包括感官评价、仪器分析、统计方法和神经成像技术,有助于理解气味与咸味之间的相互作用。生物系统的宏观特征和反应机制源于复杂的微观相互作用。分子动力学模拟、细胞和动物模型、微流体技术以及原子力显微镜等技术的进步,对于深入探索OISE的分子机制至关重要,也代表了未来研究的有前景的方向。虽然OISE技术在正餐和咸味零食方面显示出巨大的潜力,但挑战依然存在,需要在这些领域进行更深入的研究。

Fig. 1. Schematic diagram of sodium reduction necessity, mechanisms, techniques, application and challenge of OISE.

Table 1 Summary of odor-induced saltiness enhancement.

Fig. 2. Saltiness perception process and the combination mechanism of odor and saltiness.

Fig. 3. Summary of multimodal techniques for the interaction of odor and saltiness perception.

专家介绍

黄明教授

南京农业大学食品科学技术学院

南京农业大学教授、博士生导师、黄教授品牌创始人。国家重点研发计划首席科学家,兼任国家肉鸡产业技术体系执行专家组成员、国际标准化组织(ISO/TC34/SC6)工作组专家、全国屠宰加工标准技术委员会委员、全国畜牧业标准化技术委员会委员,《Food Science of Animal Products》和《肉类研究》科学主编,国家禽肉加工技术研发专业中心主任、国家肉鸡产业技术体系溧水综合试验站站长、江苏省畜禽产品加工工程技术研究中心主任、南京肉制品加工产业创新中心主任等。

主持“十四五”国家重点研发计划项目,国家自然科学基金、江苏省重点研发计划等国家和省部级课题30余项。在国内外学术刊物上发表论文200余篇,主参编著作9 部,制修订标准13 项,获授权专利30余件。创立的产学研一体化技术转化模式入选中国高校产学研合作十大优秀案例。以第一完成人获神农中华农业科技奖一等奖,全国农牧渔业丰收奖农业技术推广贡献奖,中国轻工业联合会科技进步奖一等奖,全国商业科技进步奖特等奖,南京市市长质量奖等6 项。以主要完成人获国家科技进步奖二等奖等国家和省部级奖励5 项。

入选国家万人计划领军人才、国家神农领军英才、泰山产业创新领军人才、南京市科技顶尖专家等人才计划。获全国农村创业创新优秀带头人,教育部全国万名优秀创新创业导师,江苏省“送科技下乡促农民增收”优秀科技特派员等荣誉称号。

编辑:阎一鸣;责编:张睿梅

为深入探讨未来食品在大食物观框架下的创新发展机遇与挑战,促进产学研用各界的交流合作,由北京食品科学研究院、中国肉类食品综合研究中心、国家市场监督管理总局技术创新中心(动物替代蛋白)及中国食品杂志社《食品科学》杂志、《Food Science and Human Wellness》杂志、《Journal of Future Foods》杂志主办,西华大学食品与生物工程学院、四川旅游学院烹饪与食品科学工程学院、四川轻化工大学食品与酿酒工程学院、成都大学食品与生物工程学院、成都医学院检验医学院、四川省农业科学院农产品加工研究所、中国农业科学院都市农业研究所、四川大学农产品加工研究院、西昌学院农业科学学院、宿州学院生物与食品工程学院、大连民族大学生命科学学院、北京联合大学保健食品功能检测中心共同主办的“第二届大食物观·未来食品科技创新国际研讨会”即将于2025年5月24-25日在中国 四川 成都召开。

长按或微信扫码进行注册

会议招商招展

联系人:杨红;电话:010-83152138;手机:13522179918(微信同号)

为进一步深入探讨食品产业在当前复杂多变环境下的高质量发展路径,并着重关注食品科学、营养安全保障的基础研究与关键技术研发,贯彻落实“大食物观”和“健康中国2030”国家战略,北京食品科学研究院和中国食品杂志社《食品科学》杂志、《Food Science and Human Wellness》杂志、《Journal of Future Foods》杂志,将与国际谷物科技协会(ICC)、湖南省食品科学技术学会、湖南省农业科学院农产品加工研究所、湖南农业大学、中南林业科技大学、长沙理工大学、湘潭大学、湖南中医药大学、湖南农业大学长沙现代食品创新研究院共同举办“第十二届食品科学国际年会”。本届年会将于2025年8月9-10日在中国 湖南 长沙召开。

长按或微信扫码进行注册

会议招商招展

联系人:杨红;电话:010-83152138;手机:13522179918(微信同号)

网址: TFST https://m.trfsz.com/newsview1793582.html