中国自然保护区的管理经历了从划界守摊子发展到真正对自然保护区管理方面的资源和人类活动进行管理的历程..也是保护区管理所必需和必然的转变。同时,自然保护区管理不单是森林资源发展与对资源的管理,因为威胁是来自于人类活动而非自然因素,所以对与保护区相关的信息化建设上提出更高的要求。

目前北京中林清风信息工程有限公司ww.zlqf.com.cn提出并实施的保护区信息化方案充分体现出对保护器要求的理解。尽量维护生 态系统健康稳定,提高区域水源涵养和生物多样性.服务功能; 2、加强野生动物旗舰 种的监测,进一 步减少人类活动干扰,保护野生动物栖息地的完整。

自然保护信息化建设实现了如下体系功能:

1、生态监测评估指标体系:结合国家公园体制试点建立生态考核体制和生态状况定期评估发布的要求,在生态监测网络平台建设的基础上,充实和完善主要监测内容和指标体系,建立并发布相应标准。

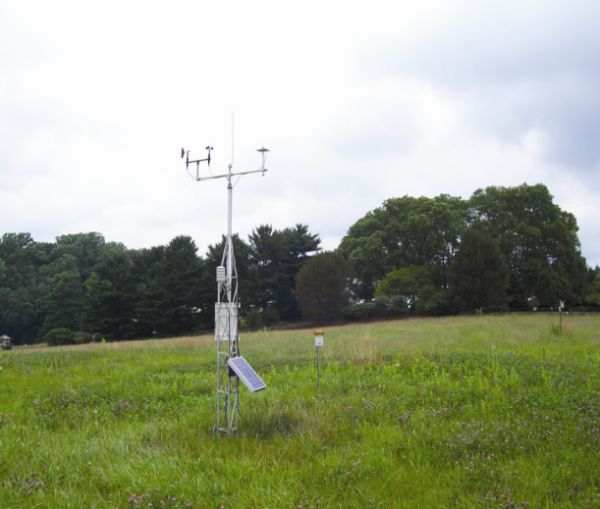

2、地面站网体系:在生态监测网络基础上,构建覆盖保护区的长期定位观测综合站—生态环境监测基础站—重点地段跟踪监测点相结合,密度适宜、功能完善的草地、湿地、森林、沙化土地、水文水资源、水土保持、气象、 环境质量、野生动植物等因子的长期监测地面站网体系。

3、遥感监测能力:形成基于 10-15 米分辨率数据的生态状况月评价发布、基于米级分辨率数据的人类活动年度评价发布和环境事件快速响应的环境遥感应用能力;不断探索完善适应保护区环境特点和应用需求的红外、光学多元多 源协同遥感能力;在重点生态功能区的典型点位建设生态环境状况远程视频 长期观测系统,建立“天地一体化”的全天候快速响应空中遥感监测能力。

4、生态环境数据服务平台:在生态监测网络平台建设的基础上,建设统一、规范、标准的国家公园生态环境状况地理基准,搭建可为生态环境管理、 生态考核、转移支付绩效考核等提供有力支撑的资源丰裕的生态环境大数据中

5. 本底资源调查数据统计分析平台:科考与巡护人员配合在保护区域内进行的数字化本底资源调查活动,及时准确的采集保护区内本底资源信息 ,及时回传分析,得出结论与保护区可行性研究报告结合。

并且可以派生的模块也同时支持保护区数字化建设

1、管理共享信息基础设施工程

(1)城镇感知网络综合管理系统;

(2)城镇基础设施公共管理平台;

(3)智能终端普及应用。

2、云计算和大数据中心

(1)云计算资源管理和运行管理平台;

(2)大数据存储利用中心;

(3)微信、微博、智慧展现、智慧体验等服务渠道和服务内容。

3、基础数据资源建设工程

4、可视化管理与智能应用工程

(1)三维虚拟网络保护平台;

(2)突发事件视频监控与应急指挥。

5、协同办公能力提升工程

(1)协同办公平台;

(2)政务综合信息平台。返回搜狐,查看更多

责任编辑: