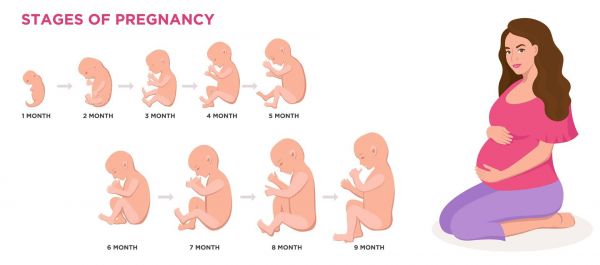

随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加快,我国居民生活方式和疾病谱发生变化,健康观念也从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变,健康与疾病管理面临更多机遇与挑战。《“健康中国2030”规划纲要》及其辅导读本将全生命周期定义为“从胎儿到生命终点”,即从生殖细胞结合为受精卵到生命终止,一般可分为胚胎期、婴幼儿期、青少年期、成人期、更年期、老年期及临终期。基于医学研究突破及生命历程理论、健康与疾病发育起源学说(Developmental Origins of Health and Disease, DOHAD)等理论基础,生命早期累积的影响因素对后期健康状态和疾病风险的重要影响被逐渐关注,因此,应从全生命周期角度对人群的健康进行管理。

早在2016年,全生命周期健康就已被提升至国家战略高度,针对从胎儿到生命终点不同阶段的主要健康问题及影响因素,解决疾病、症状、身体不适或影响健康的心理和社会问题,实现全程健康服务和健康保障。世界卫生组织《2019–2023年工作总规划》同样指出在生命全程提高人类潜能需要加强全生命周期健康医疗和护理,防治重大疾病,解决重点人群健康问题,实现健康促进和疾病预防的关口前移。面向全生命周期健康维护需求,护理学科内涵和外延不断拓展,多组学和生物信息学成为推进精准健康的重要研究手段。2012年美国国家护理研究院《精准护理科学研究蓝图》提出精准护理概念,强调从护理学视角使用基因组学促进精准健康。法国国家生命科学与健康联盟于2016年启动“法国基因组医学计划2025”,将精准医疗引入护理路径并以此制定国家框架,以提供更个性化的诊治。2022 年英国国家医疗服务体系制定五年战略“加速NHS中的基因组学”,利用基因组学研究来改善护理,并加速研究和创新。

近年来,研究者及组织围绕“健康与疾病相关健康问题的评估、诊断、计划、实施、评价方法”,从“人、环境、健康、护理”的角度阐述精准护理的概念与内涵。本研究团队综合既往研究,将精准护理定义为:以个体化健康为导向,充分考虑个体基因、环境暴露、生活习惯等因素及其交互作用,基于多组学和生物信息学等的研究方法,厘清健康问题的发生与调控机制,研发护理干预技术,逐步形成精准护理的理论支撑,从而精准预防、诊断与解决个体健康问题及其所产生的反应,促进人类健康水平的提升。

一、国内外研究现状

在全生命周期视角下,随着年龄增长,人体在生理上逐渐经历发育成熟到衰老的过程,各种风险因素对人体的影响也在发生变化,各种健康问题的发生情况、指标参数等均可能不同;不同生命阶段的人群存在不同的生理、心理健康需求,不同生命阶段人群中高发的健康问题存在差异,且针对不同生命周期发生的同一健康问题的护理干预策略也可能不同。因此,精准护理需要厘清并解决上述问题,不断丰富精准护理的理论内涵。本文将以全生命周期不同生命阶段的视角为切入点,对全生命周期健康与疾病的精准护理研究进展进行梳理。

1.1 胚胎期

胚胎期是生命的最初阶段,胚胎期精准护理研究为遗传疾病预防和治疗提供了新机会。目前胚胎期精准护理研究主要集中在胎儿遗传疾病风险筛查与健康教育、胎儿期营养与发育等方面,旨在提高胚胎发育的成功率,降低出生缺陷的风险。近年来,已有研究人员开始运用基因组学技术对胚胎期基因组进行全面的检测,利用生物信息学方法分析发现新的基因变异和遗传疾病相关基因,这有助于深入了解胚胎期的基因调控和发育过程,也为精准护理技术的发展提供了理论和实践基础。

英国“十万人基因组计划”制定了一项国家战略,将基因组学嵌入影响所有职业的日常临床护理中,重点是护理和助产学。该项目的结果使更多的罕见疾病患者得到明确的诊断,促进了高危家庭成员的更好管理和预防措施。这些精准护理的相关研究有助于改善胎儿健康与妊娠结局,以及促进对遗传性罕见病的防治。

1.2 婴幼儿期

婴幼儿期精准护理应该以满足婴幼儿身心发展和健康需要为目标,现有的研究主要集中在新生儿遗传疾病筛查、婴幼儿合理喂养、身心发育等方面,为婴幼儿的健康成长提供科学支持。例如,苯丙酮尿症是一种常染色体隐性遗传病,护士是该类患儿治疗的多学科团队中不可或缺的一部分,TAYLOR等报道了护士将全基因组测序纳入新生儿筛查,识别出患有苯丙酮尿症的新生儿进行饮食干预,通过与家庭的深度互动推动饮食与生活方式的长期改变,从而避免婴幼儿发生严重的脑损伤。

国际遗传学护士协会进一步指出了护士在新生儿筛查中发挥的角色,提出护理科学家应积极推广相关知识以倡导家庭参与新生儿筛查、为实施新生儿筛查的家庭提供结果解读和专业咨询、广泛利用DNA测序技术等开展研究并参与政策制定,以促进新生儿健康。黄文慧等通过对难治性癫痫患儿进行基因检测,根据患者个体基因差异给予癫痫安全防范指导、病情评估、合并症的早期康复训练及遗传指导等精准护理措施,取得了良好的临床效果。YOU等通过研究母乳对哺乳期婴儿肠道的微生物共生群体的结构和功能的影响,利用生物信息学分析发现B. infantis菌株能够利用尿素氮构成人类共生细菌表型,其包含参与婴儿宿主体内人乳尿素氮循环的必要表型,因此可能是生命早期氮稳态的关键贡献者,这为进一步婴儿精准护理提供科学依据。综上可知,精准护理相关研究可为婴幼儿期的遗传病筛查、患儿病情评估、康复护理等提供理论和临床指导。

2.3 青少年期

青少年期是一个人的身心发展较为迅速和关键的时期。青少年期精准护理需要考虑到青少年的身体、心理、社会等多方面的需求,目前国内外研究主要关注青少年健康状况、心理状况评估,以及社会适应需求和行为方面。THORNTON等[31]开展了一项针对接受化疗的青少年肿瘤患者的前瞻性临床研究,研究化疗时患者感知的压力水平与炎症因子表达(IFNγ、IL-1、IL-6、IL-12、TNF-α)是否可以预测口腔黏膜炎的发生率和严重程度,并结合美国国立卫生研究院(National Institutes of Health, NIH) 的症状科学模型解释了压力应激介导炎症反应影响黏膜炎症的作用路径,提示护士通过对压力与应激的调节,有助于减少化疗相关毒性反应,这也是第一个将压力应激和炎症的研究结果从动物模型转化为以护士为中心的人类研究设计。

CORREA-RODRÍGUEZ等护理研究者针对青少年人群的进行基因组测序,生物信息学分析发现RANKL、RANK、OPG信号通路在成骨细胞与破骨细胞相互作用调节骨重塑的过程中发挥着重要作用,而采用定量超声可无创评估足跟骨的微观结构、骨弹性和连接性,该研究进一步探讨了RANKL、RANK、OPG基因多态性与足跟定量超声测量结果的潜在关联,为青少年骨骼发育评估方法与机制提供了新的证据。综上,护理研究人员针对青少年期健康问题已经开展症状相关的生物标志物探寻、发育评估方法改进等精准护理相关研究,也表明了护理研究人员在多组学组研究和生物信息学分析方法应用中的贡献和作用。

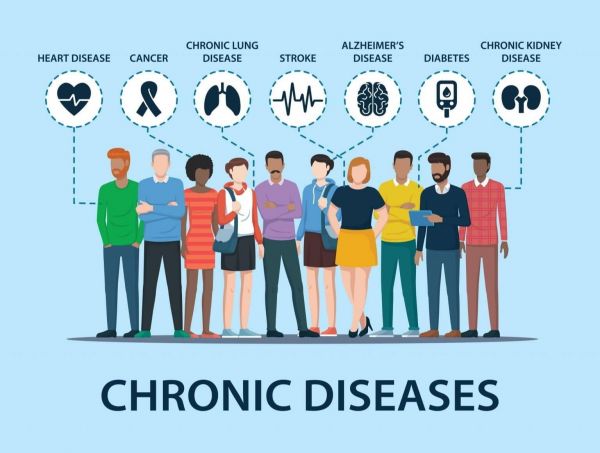

2.4 成人期

成人期是人类生命周期中最长的阶段,也是身心发展相对稳定的时期。近年高血压、糖尿病、心血管疾病、恶性肿瘤等发病呈现出年轻化趋势,成年期的精准护理关注推动疾病防治关口前移,通过对健康问题早期预测和预防实现健康促进。精准护理立足于大样本人群队列和生物样本库,探索与疾病易感性相关表型、单一或聚合生物标志物,以预测健康问题和多种疾病的恶化风险,且识别有助于预防或延缓慢性病的可干预因素,例如遵循健康饮食、体育锻炼和避免环境压力等,指导个体化生活方式。

VANDEPUTTE等在分析大样本遗传信息的基础上,建立了一种精准营养预测模型,旨在通过分析个体对食物、药物或营养素的不同反应来指导个性化干预,从而预防餐后血糖异常等问题。针对遗传性乳腺癌和卵巢癌,通过基因组学检测和生物信息学分析,遗传咨询护理人员可以帮助成年女性识别高风险的基因突变,为实施提前干预提供判断依据。香港中文大学成立了亚太基因组和遗传护理中心,致力于将最新的基因组学研究发现和技术融入护理科研与实践,并利用生物信息学分析方法探索心血管、肿瘤、神经系统和精神健康等复杂疾病的遗传基因,例如诱发心脏衰竭的潜在遗传生物标记物、与失眠密切相关的MEIS1基因等。宾夕法尼亚大学护理学院的一项研究探讨了超声清创促进慢性伤口愈合的潜在生物学机制,研究者通过转录组学分析成年下肢静脉溃疡患者慢性伤口创面组织中的基因表达,发现了20余个参与调节细胞代谢、增殖和免疫细胞信号传导的基因表达存在差异,提示可进一步优化超声治疗参数(频率、压力强度、持续时间等)以提高伤口愈合效率。上述有关疾病干预因素和方式、疾病风险预测生物标志物的研究为成年人身心健康和相关症状的精准护理提供重要支撑。

2.5 更年期

在更年期的健康问题中,以围绝经期综合征相关研究报道较为常见。PMS是女性在绝经前后因性激素波动或减少等原因所致自主神经功能紊乱的一系列躯体及精神心理症候群。症状科学作为精准护理的重要研究内容,涉及探索PMS等多种症状机制、识别可用于预测症状和监测治疗反应的生物标志物。NINR资助了一系列关于PMS的研究。WOODS等探讨了绝经过渡期和绝经后早期的内分泌生物标志物与潮热、睡眠障碍、情绪紊乱和疼痛症状等症状群的关系,监测了下丘脑-垂体-卵巢(hypothalamic-pituitary-ovarian, HPO)轴、下丘脑-垂体-肾上腺(hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA)轴和自主神经系统(autonomic nerves system, ANS)的多种生物标志物,发现低雌激素和高促卵泡激素(follicle-stimulating hormone, FSH)水平与较低的症状严重程度有关,提示这些症状主要由ANS介导。SHIEH等检测了在绝经前和围绝经期女性的雌二醇(estradiol, E2)或FSH水平,发现上述两者与骨质流失密切相关,且受试者工作特征曲线显示FSH比E2预测能力更强。此外,在预测腰椎骨质流失时,围绝经前或围绝经早期激素的测量比围绝经晚期测量的预测效果更佳,E2和FSH两种激素的个体变化测量比单一测量预测效果更佳,上述结果有助于前瞻性地识别个体风险并早期干预,以有效预防骨质流失。CAULEY等基于2305名女性的队列研究发现,女性围绝经期前后测量的骨转换标志物(bone turnover markers, BTM)和尿Ⅰ型胶原交联N-末端肽(NTX)可预测其老年骨折,低脊柱BTM和高NTX的组合与骨折风险增加密切相关。

2.6 老年期

WHO将健康老龄化定义为发展和维持衰老个体的功能能力。老年人群的健康状况以多种基础合并症、老年综合征(谵妄、衰弱、肌少症、骨质疏松等)、认知与躯体功能减退为特征,维持和改善认知与躯体功能、防范跌倒等意外损伤风险、及时干预以避免原有慢性健康问题恶化是老年护理的重要职责与功能。针对老年人群的精准护理则围绕上述职责,通过发现生物标记物来支持临床决策,制定个体化的护理计划。MAPSTONE等探究了认知衰退人群与健康人群的代谢组学差异,发现12种代谢物的丰度与年龄相关,这些代谢物是调节氧化应激、炎症和一氧化氮生物利用度的关键代谢途径组分,可为制定促进认知健康的干预措施提供科学依据。CHENG等基于代谢组学探索了与心力衰竭患者结局相关的新型生物标志物,与传统的心肌标志物B型尿钠肽(type B natriuretic peptide, BNP)相比,组氨酸、苯丙氨酸、亚精胺和磷脂酰胆碱等代谢物组对患者死亡的诊断与预测效能更优。

CHANDLER等在对中老年女性进行的一项前瞻性研究中表明,脂质生物标志物循环载脂蛋白A-I和高密度脂蛋白(high-density lipoprotein, HDL)与总癌症和肺癌的风险呈负相关,而其他脂质生物标志物,如三酰甘油和载脂蛋白B-100,与结直肠癌的风险呈正相关,揭示了脂质代谢与癌症发生的差异性和相关性,为精准护理提供依据。在利用观察性膳食评估量表评估特定食物的摄入频率和摄入量的营养护理研究中,精准护理方法通过检测特定营养素的血液生物标志物可以对上述评估提供补充,例如追踪维生素D摄入和代谢标志物,以评估饮食和营养干预措施对老年骨折的影响。

1.7 临终期

临终期患者最痛苦的症状包括疼痛、疲劳、失眠、抑郁、焦虑、营养不良等,尤其是癌症患者存在无法缓解的疼痛占比高达50%以上。护理人员需要敏锐地辨别临终期的各种症状,为临终患者提供安宁疗护,提供有效的疼痛等症状管理,为患者提供包含生理、心理、精神和社会支持的全方位照护,帮助患者舒适、平静、有尊严地离世。在一项探究症状机制的基础研究中,护理学者在动物模型中发现与癌症患者的多种神经心理症状群相似的疾病行为,其病因主要与促炎细胞因子(如IL-1、IL-6和TNF-α)的高水平表达有关。LU等在动物模型中探究了与疲劳相关的血清代谢标志物;SHERWOOD等发现高浓度的IL-1受体拮抗剂(IL-1ra)与疲劳程度相关。REYES-GIBBY等报道了一些促炎细胞因子介导相关基因的突变,且与癌症患者症状严重程度的差异密切相关,如IL-1b、IL-10和TNFR2基因的遗传多态性有助于识别特定症状群的高风险患者。STARKWEATHER等检查了急性和慢性疼痛患者外周和中枢神经系统中疼痛敏感性基因表达水平的差异,并通过基因组学与代谢组学研究、生物信息学分析发现脂质分子在疼痛信号传导和致敏过程中起着重要作用,有助于揭示患者从急性疼痛到慢性疼痛转变的潜在机制。因此,通过改变编码疼痛信号分子及其受体的基因表达,可早期干预和避免急性疼痛转变为慢性疼痛。

二、现存的问题

2.1 现有科学研究对精准护理与精准医学的区分不明确

精准护理是在精准医学发展大背景下应运而生的,和精准医学所采用和借鉴的科学研究方法一脉相承,主要通过多组学技术手段,分析人体的基因、蛋白、代谢物等生物学信息,并结合临床症状和体征、外部环境因素,最终达到解决患者健康问题的目的。但精准护理与精准医学也有所区别,主要体现在研究目标和方向上。

精准医学是以实现疾病的精准“预防、诊断、治疗”为主要目标,其研究方向现主要聚焦于疾病的精准检测和诊断、精准药物和治疗手段的研发、精准医疗器械和系统的开发等。精准护理研究则以精准实现症状减轻、健康促进、疾病预防、健康恢复为目标,目前虽然尚处于不断发展和完善阶段,但精准护理应聚焦于健康问题的精准评估、临床精准照护策略、方法及影响因素的研究、个体身心健康问题的精准调控机制及影响因素的量化研究、非药物非手术的精准护理干预和监测技术与产品的研发等领域,逐渐形成精准护理科学研究的方向和内涵。

2.2 现有精准护理的科学研究范围存在局限性

国际遗传学护士协会支持护士充分发挥其将基因组学整合到护理实践中的潜力,并指出护士在精准医疗保健中实施基因组学的领导作用是改善健康的关键因素。然而,人体各生命阶段的生命体征和健康问题存在差异,因此全生命周期健康与疾病的精准护理研究应该以精准化、个体化为导向,在利用多组学技术分析个体基因等生物学信息的同时,还应该充分考虑环境暴露、生活习惯等因素,真正体现精准护理研究的精准性理论内涵。

以往已开展了针对患者症状的评估与管理、症状与分子生物标志物之间的关联等研究,但怎样实现高危症状的早预警、早发现和早干预,值得我们思考。未来,在探究与身心健康问题相关的风险因素和解析健康问题的发生机制的同时,还应注重通过分析个体不同阶段症状相关的特定基因、蛋白、代谢产物等分子生物标志物的变化规律,实现症状的精准识别与预测。此外,精准护理研究还应致力于健康问题相关的病理、生理、生物等指标与参数的精确制定。总之,现有关于精准护理的科学研究还存在研究范围的局限性,精准护理理论内涵仍需要在精准护理研究实践中不断丰富和发展。

2.3 精准护理相关技术与产品尚待开发

精准护理技术与产品是在探明身心健康问题的发生和调控机制的基础上研发的,是实现精准护理的最直接、最有效的手段,也是护理学精准解决身心健康问题的有利工具。然而,现有的精准护理科学研究多涉及症状科学、症状与分子生物标志物之间的关联、健康管理及临床决策,而针对如何在阐明个体发生不良健康状况和结局的关键标志物的基础上进一步开发护理干预措施的研究较少,针对精准护理技术与产品的研究和开发仍然缺乏,因此,未来应推动转化研究将基础研究链接临床护理实践,可将主观(定性数据)和客观测量(生物标记物等分子数据)融合,着重探索个体化精准护理干预技术的开发。

三、建设与展望

近十年来,全球护理研究者已逐渐开始关注精准护理相关的研究。前期研究方向主要集中于应用多组学研究方法探究肿瘤患者或慢病患者相应症状的发生机制和生物标志物,以期更精准地进行症状管理。随着护理学与临床医学、基础医学、材料科学与工程、计算机科学等理、工、医多学科的交叉融合,全生命周期健康与疾病的精准护理研究领域和内涵也将不断拓展和创新。因此,护理学科需要充分发挥多学科交叉融合优势,以精准有效地解决全生命周期的健康问题为目标,通过对可量化的护理关键客观指标进行精准界定,对全生命周期健康问题进行早期识别,厘清全生命周期健康问题的发生与变化规律,并探明调控机制;研发精准有效的非药物、非手术的护理相关技术与产品,以实现更为精准的护理干预,从而有效促进疾病康复,提升健康水平。同时,为精准护理的发展奠定理论基础,为全人类全生命周期健康贡献护理学科的力量。

参考文献

李启杰, 陈雨文, 刘雨薇, 等. 全生命周期健康与疾病的精准护理研究现况与展望[J]. 四川大学学报(医学版), 2023, 54(4): 705-711.返回搜狐,查看更多

责任编辑: