这个问题严谨点来说,应该是“怎么让脾运化水湿”,而不是“脾脏”,单独的一个“脾”字属于中医范畴,而“脾脏”属于西医范畴,虽然仅仅多了一个“脏”字,所属的范畴则大不一样!题主所提的应该是一个中医“脾运水湿”的问题,因为西医的脾脏没有运水湿功能的提法。

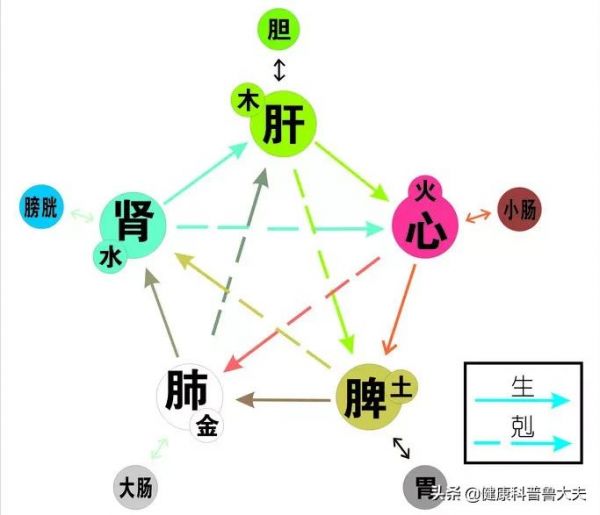

中医认为,脾有运化水湿的功能,如果脾功能好,体内没有湿气的表现,如果脾功能弱,也就是老百姓说的脾虚,则体内湿气重。所以要想身体健康,则脾要好。如何理解呢?我们可以联系自然来考虑这个问题,脾在五行上对应的是土,为什么呢?因为五行“土”和人体“脾”的特性是一样的,“土生万物”说明万物生长所需要的营养从土中来,人体的生命活动所需要的营养要从“脾”来,中医的脾相等于西医的消化系统,我们吃进去的食物经过脾的运化转化成营养精微物质,并输送到全身各处,给全身各处的每个细胞供应营养,这和“土生万物”是多么的相似,所以五脏的脾和五行的土相对应,这个思维方式叫“取类比象”,

学中医必须学会这样的思维模式。那我们看自然界的湿,比如我们说下雨了,土变湿了;雪化了,这土路变得越粘了;所以说粘是湿的表现,而当土壤松软的话,这湿的地方越粘,而当土壤变得结实,非常坚硬的情况下,也就是变成路的话,一般不会粘;土路上的水也容易清扫出去,我们的脾也一样,

如果脾的功能好的话,水湿就容易排出体外,在体内不易存留,如果脾虚,体内水湿存留多;所以让脾虚变得功能强大是解决水湿的最根本的方法,这个方法就是健脾,就像把土壤砸结实一样!健脾的方法有好多,比如针刺,艾灸,汤药,导引都可以,针刺和艾灸是两种方法,针刺就是我们常说的在穴位上用银针(不锈钢针)扎针,

艾灸就是用艾绒在穴位上灸;汤药就是中药,导引就是养生气功;各种方法都可以,当然还有砭术,就是用砭石来治疗疾病的方法。往往几种方法同时用效果好于单独的一种,比如针刺和艾灸常常结合起来用叫针灸,

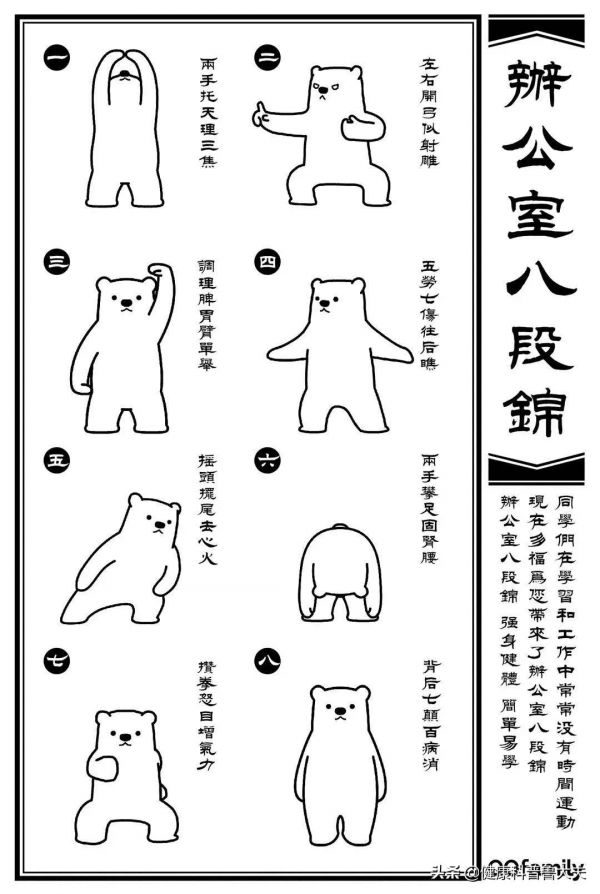

常用的穴位,中脘穴,神阙穴,气海穴,脾腧穴,身柱穴,足三里等可以作为保健穴;也可以和中药结合起来用,当然中药也可以单独用,比如对于脾虚的中成药,比如健脾丸,参苓白术散等,导引术比如八段锦,都是非常好的,

都可以起到健脾的作用,当脾强大起来了,运化水湿的功能就强大了,体内的湿气就会越来越少!当然了,因为脾虚,体内湿气重,在肠道内存留,必然也会导致肠道内的菌群失调,通过调整失调的肠道菌群也可以反馈式的帮助健脾,所以服用益生菌也可以起到一定的辅助作用。