腰部生理结构及功能

日期:2019-05-29核心提示:腰椎位于身体的中段,共有5块,上连颈、胸椎,下连骶椎。腰椎椎体在整个脊柱中个头最 大,灵活度也比较大。5个腰椎形状相似,椎剖面呈横肾形。

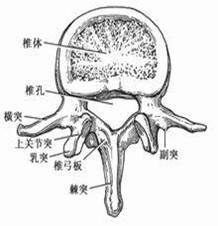

1.腰椎具体指哪些部位

( 腰椎结构图 )

腰椎位于身体的中段,共有5块,上连颈、胸椎,下连骶椎。腰椎椎体在整个脊柱中个头最 大,灵活度也比较大。5个腰椎形状相似,椎剖面呈横肾形。

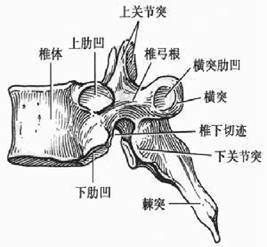

(1)椎体:腰椎的椎体较大,呈横椭圆形。椎体中部略细,上下端膨大,上面观在左右径上凹陷,下面观在前后径上凹陷。上、下椎体间形成马鞍状对合,以保持腰部脊柱运动的相对稳定。

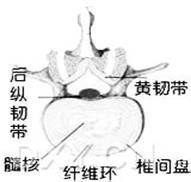

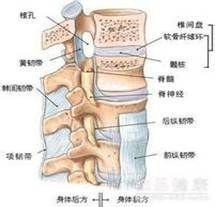

(2)椎弓:椎弓向前和椎体相连处较细,称做椎弓根。椎弓根粗大,上、下椎弓根合成椎间孔。椎间孔的前内侧壁为椎间盘,上下是椎弓根,后外侧壁是关节突关节和关节囊,脊神经在此合成并从这里穿过。神经根的营养动脉也从此孔进入椎管中。椎弓根向后的板状部分称做椎板,上下椎板间由黄韧带连接。

(3)突起:棘突位于椎弓的正中央,为长方形的扁骨板,水平伸向后,上下缘略肥厚,后缘钝圆呈梨形,有时下角分叉,可在皮下触及。

(4)上下关节突:腰椎的上下关节突分别于椎弓相连,组成腰椎的后关节,即上一椎骨的下关节突和下一椎骨的上关节突。其位置关系为上一椎骨的下关节突在外,下一椎骨的上关节突在内,关节囊较厚。腰椎后关节可做前屈、侧屈运动,但几乎不能旋转。关节突前方有黄韧带加强,后方有部分棘间韧带加强。

(椎孔)

(椎孔)

(关节突)

(5)椎孔:椎弓和前面的椎体共同围成锥孔。椎孔呈三角形、椭圆形、近三叶草形或三叶草形,上下锥孔重叠,形成椎管,保护着脊髓和神经。两侧方有对称的椎间孔,是神经的出口。

(6)椎间盘:腰椎间盘位于两个椎体之间,由髓核、纤维环和软骨板三部分构成,其中髓核为中央部分,纤维环包围髓核,软骨板位于椎体上下。髓核为粘性、透明胶状物质,它就像一个承重的圆盘,在相邻脊椎骨间的运动中起支点作用。纤维环构成椎间盘的外周部分,并连接上下椎体,圈住并维持髓核的位置和形状。软骨板直接与椎体骨组织相连,为透明无血管的软骨组织,起保护椎骨、缓冲压力、营养交换的作用。人体80%的重量经过第四、第五腰椎下传,当上肢持物、肩挑背扛等活动时受力更大。

腰椎从上向下,担负身体80%的重量。根据力学常识,椎间盘越厚,越具有较强的弹性缓冲能力,同时也说明弹性协调空间大,灵活度高。故在退变损伤过程中,腰椎将首当其冲。

2.人体腰椎活动范围有多大

腰椎是很独立的支柱,承担着人体二分之一的重力,运动形式复杂,前方为松软的腹腔,为一些肌肉、筋膜和韧带,再无骨性结构的保护,若过度后伸或前屈,扭转弯腰超过了腰部正常的活动范围,如搬运重物,平时姿势不正确,或外伤直接伤及腰部,都易造成腰部周围组织的损伤。

那么,正常情况下,腰部的活动范围有多大呢?正常人的腰部活动范围如下:腰伸直自然体位,前屈90°,后伸30°,左右侧屈各20-30°,左右旋转30°。其中以前屈的运动最多。腰椎的活动范围在脊柱中比颈椎小一些,比胸椎的活动范围大的多。

腰椎运动的顺利实现都有赖于椎间盘、椎体、小关节、韧带、肌肉的健康状态,任何组织的病变都可能影响到腰椎的正常活动功能,从而使活动范围受限。因此,通过观察腰椎的活动范围,可以大体了解腰椎各组织的情况,为诊断和治疗提供依据。

一般来说,腰椎的前屈运动就是人们说的“弯腰”。腰椎活动正常的人在伸膝的情况下弯腰可以用手触到脚面。其实弯腰的大部分动作在髋关节,而不是腰椎单独运动的结果。

腰椎后方有后纵韧带、黄韧带、棘间韧带、棘上韧带等组织限制,只能前屈45°左右,为整个弯腰活动度的1/3~1/2。腰椎的前屈其实是上一椎体下缘在下一椎体上缘表面向前滑动的结果。

(腰椎韧带)

腰椎后伸运动则主要是因为前纵韧带及后方突起的小关节、棘突等骨性结构的限制,因此后伸范围略小,约为30°。

左右侧屈的活动范围在30°左右,侧屈时韧带的牵拉是主要的限制因素。单纯侧屈运动多见于体育或舞蹈动作中。

左右旋转的正常范围为45°左右,多与前屈或侧屈相伴,即前屈又旋转的动作对椎间盘的影响最 大,如拖地板的动作,所以在生活中应该注意避免。

一般来说,人体腰椎活动范围同年龄、体型、职业等都有关系。随着人的衰老,腰部的活动度逐渐受到限制,常先表现为前屈受限,后是屈曲受限。

3.应该了解的生理曲度

(1)正常的生理曲度:

正常人体的生理曲度为“S”型,即颈椎和腰椎生理前凸,胸椎和骶椎生理后凸。出生后5个月的婴儿在爬行或坐位仰头时,形成永 久性向前凸的颈曲以保持头部在躯干上的平衡。出生后13个月的婴儿站立时,腰椎后凸逐渐消失。到3岁以后,腰椎又继发形成前凸。到8岁时腰椎前凸明显,10岁时基本与成人一样。与此同时,原脊椎的原发后凸,仅在胸椎和骶椎处保存,以平衡脊柱生理前凸。故人体的生理曲度从侧面观表现为四个曲度,即:颈椎前凸、腰椎前凸、胸椎后凸、骶尾椎后凸。

(2)腰椎生理曲度的重要意义

当人体腰椎生理曲度正常时,腰椎向前凸,椎体之间前宽后窄,髓核中间的受力方向向前。一旦长时间久坐,腰椎生理曲度消失或变浅时,椎间盘中髓核受力方向朝后,就容易出现腰椎间盘突出。所以对于经常久坐的人群,定时站起来活动活动腰部,保持良好的生理曲度,是很好的预防腰椎疾病的方法。

脊柱的四个生理曲度的特殊形态,使脊柱具有弹簧一样的功能,可增加负重,吸收震荡。尤其是第 一、二腰椎所处位置,在后凸转变为前凸的交汇处,受力颇大,在暴力作用下最容易受到损伤,发生骨折和脱位。第三腰椎位于正中,是5个腰椎协调活动的中心,它两侧的横突最长,受肌肉的牵拉力量最 大。它不像第 一、第二腰椎有肋骨屏障,也不像第四、五腰椎有髂骨保护,所以第三腰椎横突最容易受损伤,发生无菌性炎症,引起腰痛症状。

生理曲度对于人体来说相当重要,一旦发生病变,会使病人产生不适,严重的甚至诱发其他病变。我们的腰椎由于生理结构原因,呈现出向前弯曲的状态。这是人体自身结构形成的正常现象,所以,我们从侧面看一个正常人,能看到腰部呈现“S”型,这就是腰部的生理曲度,在正常X光片子中,也能够看到这个曲度,这是正常的、健康的。

人类进入现代的生活和工作模式,我们弯腰工作或者久坐工作的方式成为了常态。由于我们久坐或者弯腰工作,会使我们的脊柱向前弯曲,造成腰部的曲度变浅或伸直。短时间的腰曲改变不会给我们带来太大的影响,但是长时间的弯腰久坐,就会造成腰椎曲度的彻 底改变,使之弯曲的形态最终消失,形成直直的脊柱。这样情况下,骨骼形态的改变,会造成腰部肌肉长时间处于紧张状态,最终造成大面积的腰肌劳损,从而产生腰背部整天的疼痛。

由于腰椎形态的改变,腰椎曲度变浅或消失,改变了腰椎间隙“前宽后窄”的形态,变成“前后等宽”或“前窄后宽”的新形态,由于椎间盘髓核是一种果冻样物质,自身具有很强的随力学改变而改变的特性,“前宽后窄”的局面被改变后,髓核向后侧压力非常大,极易造成纤维环破裂,从而导致椎间盘的突出。从严格意义上讲,无论保守治疗或是手术治疗腰椎间盘突出症,治疗的最终一定要把腰椎的生理曲度给恢复出来,并且嘱咐病人今后一定多加注意、多行锻炼。保持并稳定腰椎曲度,这样才基本算是老百姓所说的“去根”。许多腰椎间盘突出症经过保守治疗但是腰椎曲度没有恢复的患者朋友,出院不久很快就会复发。许多腰椎间盘突出症经过手术治疗但是腰椎曲度没有恢复的患者朋友,术后多年都会感受腰部僵硬疼痛的痛苦。

由于长时间腰曲的消失,导致腰椎后部的黄韧带会经历紧张-炎症-松弛的过程,最终会造成间歇性跛行的症状,就是我们所说的“腰椎管狭窄症”。

朋友们,腰椎曲度不是可有可无的。它是非常重要的,人类进化了几百万年,人体每一处结构及其有此结构所带来的功能都是很有讲究的。我们不要轻易去改变它,否则,最后饱尝痛苦的还是我们自己。

4.腰部的韧带

脊柱韧带附着在骨骼上的多功能结构,它既维持脊柱的稳定性,又保持脊柱的正常活动,重要的是保护脊柱及其神经结构避免

过度活动的损伤。韧带不能抗压力,在承受压力时韧带变皱褶,但它可以抗张力,以免运动阶段活动过度而超过其生理范围。

(腰部韧带结构图)

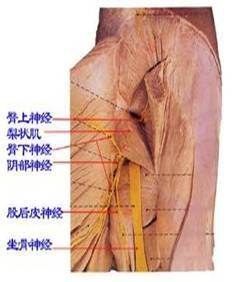

5.腰腿部的神经

腰腿部与我们日常所见疼痛最关联的神经是坐骨神经、臀上皮神经。

坐骨神经大家比较清楚。能够引起下肢放射样疼痛,具体原因多种多样,坐骨神经是人体最粗大的神经,起始于腰骶部的脊髓,途经骨盆,并从坐骨大孔穿出,抵达臀部,然后沿大腿后面下行到足。管理下肢的感觉和运动,由腰神经和骶神经组成。是所有神经中最粗者。坐骨神经经梨状肌下孔出骨盆到臀部,在臀大肌深面向下行,依次横过闭孔内肌,上下孖肌及股方肌的后方,支配这些肌肉,并沿大收肌后面,半腱肌、半膜肌、股二头肌之间下降,途中发出肌支至大腿的屈肌,坐骨神经在到腘窝以前,分为胫神经和腓总神经,支配小腿及足的全部肌肉以及除隐神经支配区以外的小腿与足的皮肤感觉。在下肢神经痛中占有极高的成份。

臀上皮神经由腰1-3的脊神经后外侧支组合而成,臀上皮神经为第1-3腰神经后支之外侧支,在股骨大转子与第三腰椎间连线交于髂嵴处平行穿出深筋膜,分布于臀部皮肤,一般不易摸到。穿出后的各支行于腰背筋膜的表面,向外下方形成臀上皮神经血管束,越过髂嵴进入臀上部分叶状脂肪结缔组织中,至臀大肌肌腹缘处随着分层脂肪结缔组织变成分叶状结构,臀上皮神经也相应分成许多细支进入其中,支配相应部位的臀筋膜和皮肤组织。

6.腰腿部的肌肉

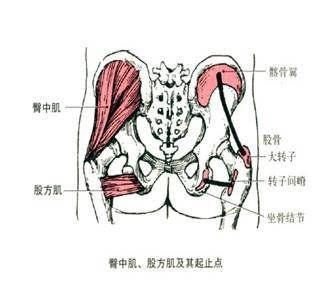

腰部与腿部与神经疼痛关系对多见的是梨状肌、臀中肌、臀小肌、腰大肌、腰方肌。

梨状肌是臀部的深部肌肉,从骶骨前面开始,穿出坐骨大孔,而将其分成梨状肌上孔与下孔,止于股骨大转子。梨状肌主要是协同其它肌肉完成大的外旋动作。坐骨神经走行恰好经梨状肌下孔穿出骨盆到臀部。可见梨状肌和坐骨神经的解剖关系非常密切,梨状肌若受损伤或梨状肌与坐骨神经解剖发生变异就可能使坐骨神经受到挤压而发生各种症状。

臀中肌和臀小肌,位于髂骨翼外面,臀中肌后部位于臀大肌深层,臀小肌位于臀中肌深层。起于髂骨翼外面。止于股骨大转子。能使髋关节外展,曲屈和内旋。后部使髋关节伸和外旋。一侧收缩使骨盆向同侧倾;两侧前部肌纤维收缩,使骨盆前倾,后部肌纤维收缩使骨盆后倾。

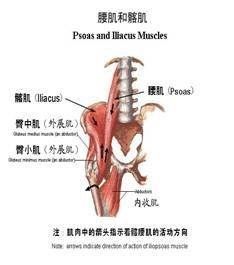

腰大肌为一长梭形肌肉,起自腰椎两旁,与髂肌共同终点于股骨小转子上,合称“髂腰肌”。 腰大肌以肌齿形式起自腰1-腰4椎体及横突,向下通过肌腔隙前与髂肌被包裹在髂腰筋膜内,汇成一腱后止于大腿根部内侧的股骨小转子。具有曲髋、使大腿向骨盆靠拢并有外旋股骨作用。在下肢固定时,两侧肌肉同时收缩平衡腰椎,使脊柱、骨盆前曲。腰大肌损伤常见发生在体位突然变更不当及负荷超限时,例跨栏、鲤鱼打挺等具有暴发力性动作时,或腰部反复用力扭转劳损。一旦腰大肌损伤发生痉挛、肿大,由于其解剖特点,损伤着力点主要发生在腰4椎体及横突处、肌腔隙处、股骨小转子处,其疼痛也就发生在此三处。主要以腰3椎体及横突处。查体时,该处可有压痛、局部紧张,疼痛还可沿腰大肌的走向一直牵涉到大腿根部内侧小转子其附着点处。由此发生的腰腿痛症状明显不同于坐骨神经性腰腿痛,病人除有疼痛向大腿根部放射外,还具有髋膝伸直、后伸等功能障碍。

此外由于股神经在其行程中与腰大肌关系密切,尤其在肌腔隙内。一旦腰大肌痉挛、肿胀可使肌腔隙内压力增高,不同程度挤压股神经于腹股沟韧带处使其嵌压,如不及时处理,使其进一步发展,可以发生股神经麻痹。从而继发股四头肌瘫痪、萎缩等严重后果。

腰方肌起自第12肋骨下缘和第1-4腰椎横突髂嵴的后部,止于髂嵴上缘。作用:下降和固定第12肋,并使脊柱侧屈和后伸。受腰神经前支支配。

这条肌肉对于治疗腰痛有很重要的意义。位于腹后壁,在脊柱两侧,略成长方形,其内侧有腰大肌,其后方有竖脊肌,二者之间隔有胸腰筋膜的中层,起自第12肋骨下缘内侧和第1-4腰椎横突,止于髂嵴上缘及髂腰韧带。作用:下降和固定第12肋,并使脊柱侧屈。受腰神经前支支配。此肌肉被胸腰肌膜所包覆。第 一、腰一腰二受胸十二的保护,腰四腰五受髂骨的保护,唯独腰三无保护。容易受寒受湿。脊柱前屈有腰大肌保护,脊柱的后伸有竖脊肌保护。腰方肌比较宽,比较薄一点。所以和其他两块肌肉相比较容易受到损伤。腰方肌的损伤不是短时间形成的,是长时间受到风寒引起来的。久坐办公室文员、腰椎病变者长期保持一个姿势(如长期坐在电脑前,长期站立)和腰大肌劳损有关系。弯腰活动搬动重物,过度拉伸所致。因为腰部是人体活动量最 大的部位,也是人类从事比如举、抬、抗、挑等一系列重体力劳动的负重部位,所以受损伤的几率最 大,而临床上腰部疼痛的患者占的比率也是最 大的。患者多有长期弯腰工作的病史,腰方肌可提升骨盆,导致长短腿的形成。是腰肌劳损的常见肌肉。

7.椎间盘的作用

椎间盘原有血管分布,20岁以后血液循环逐渐消失,成为一个无血管的组织。水分也随年龄的增长而逐渐减少。通常来说,具有正常结构并且富有弹性的腰椎间盘,与脊柱周围的其它组织一起,保证了脊柱的如下功能:

(1)保持脊柱高度,维持身高;

(2)连接上、下椎体,保证一定的活动度;

(3)维持脊柱生理曲度;

(4)是脊柱活动的重要生理基础;

(5)使椎体表面承受相同的压力;

(6)维持椎间孔及侧方小关节的大小和距离;

(7)缓冲暴力、减轻震荡,保护脊髓及脑部重要神经。

相关知识

皮肤的结构和功能

腹部功能康复训练

腰部吸脂能减轻多少体重?了解腰部吸脂的结果与预期成果

超声检测大鼠心脏结构与功能

胸腰部运动功能检查有哪些

胎盘的形成、结构、血液循环和功能

腰部吸脂术的原理

多功能生物电调理仪

中国居民膳食结构现状及发展.doc

腰痛的康复治疗:缓解疼痛,恢复功能

网址: 腰部生理结构及功能 https://m.trfsz.com/newsview410754.html