兰州理工大学冉奋教授团队 Nat. Commun.:肝素掺杂导电聚合物

兰州理工大学冉奋教授团队 Nat. Commun.:肝素掺杂导电聚合物

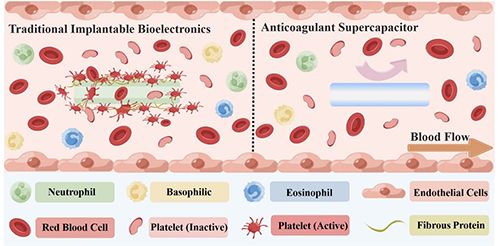

植入式超级电容器作为一类可以为生物体内电子设备提供能量的新型储能器件,其发展对于生物医学领域有着至关重要的意义。然而,当植入式超级电容器置入体内时,不可避免地与血液直接接触,可能激发血小板活化、凝血级联反应,并引发炎症导致血栓栓塞等一系列不良反应,严重时会削弱储能装置性能,甚至危及人体生命健康(图1)。因此,植入式超级电容器在满足储能需求的基础上,必须具备优异的抗凝血性能,避免植入后血栓及其他心脑血管疾病的发生。

图1 传统植入式生物电子与抗凝血超级电容器接触血液时的临床反应差异

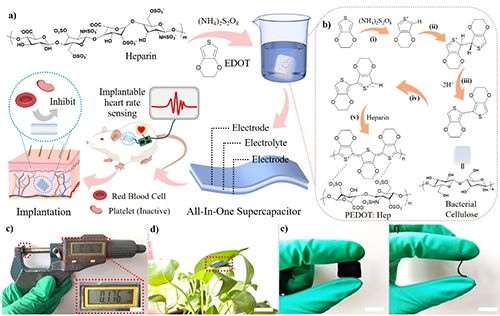

鉴于此,兰州理工大学材料科学与工程学院冉奋教授团队利用抗凝血大分子肝素(Hep)掺杂导电高分子聚3, 4-乙烯二氧噻吩(PEDOT),合成了具有抗凝活性的生物电极材料PEDOT: Hep。随后通过原位聚合的方式,构筑了具有一体化结构的抗凝血超级电容器(图2a, b)。该超级电容器不仅具有高抗凝活性(凝血时间为63.4秒)和低溶血率(< 5 %),还展现出优异的电化学活性和循环稳定性,可作为植入式心率传感器的供能设备。这项工作为便携式、可穿戴和植入式电子产品的实际发展提供了重要参考。

相关研究成果以“An anticoagulant supercapacitor for implantable applications”为题发表于Nature Communications (Nat. Commun. 2024, 15, 10497)。文章第一作者是兰州理工大学博士后王相雅博士,冉奋教授为论文通讯作者。

本文亮点:

1、肝素掺杂PEDOT构筑一体化抗凝血超级电容器。本工作以PEDOT: Hep和细菌纤维素(BC)分别作为电极层和电解质层,在BC表面原位逐步聚合制备一体化抗凝血超级电容器。该器件独特的一体化结构,避免了电极与电解质界面之间由于空间位阻效应引起的滑移现象。同时,该超级电容器的整体厚度仅为0.176 mm,并具有良好的机械灵活性和稳定性,即使弯曲多次也能保持完全一体化的状态(图2c-f)。

图2抗凝血超级电容器的制备图及数码照片

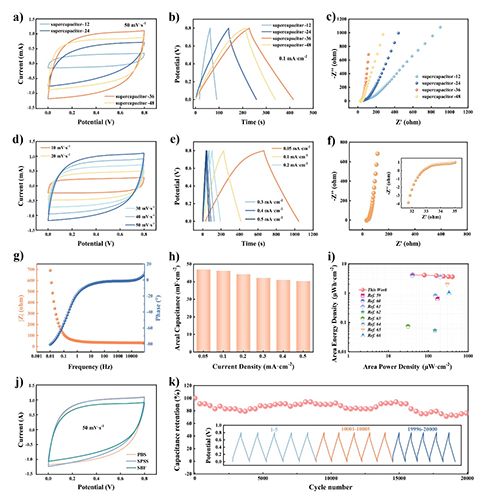

2、抗凝血超级电容器具有良好的电化学性能和循环稳定性。该超级电容器基于特殊的一体化结构,有助于提高电极与电解质界面之间的离子或电子传输,展示出良好的电化学性能和循环稳定性(2万次循环后电容保持率为76.24 %) (图3)。植入小鼠体内后,可为植入式心率传感器提供正常工作所需的电能,为个性化健康管理和精准医疗的开发与应用提供了可能。

图3抗凝血超级电容器的电化学性能

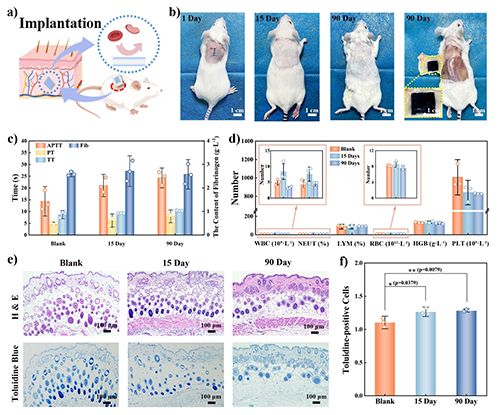

3、抗凝血超级电容器避免植入后面临的凝血和血栓形成风险。肝素的引入赋予了该超级电容器优异的抗凝血活性。植入后,该器件能有效阻止凝血途径的激活、血小板黏附和炎症等不良反应的发生,为植入式储能装置在体内长期稳定运行提供了全新解决方案(图4)。

图4抗凝超级电容器的体内血液相容性和生物相容性

该工作是冉奋教授团队近期关于植入式储能器件相关研究的最新进展之一。植入式储能器件能够为健康管理和疾病治疗装置提供电能,其主要材料需要具备优异的电化学性能和良好的血液相容性,器件本身则需具备长寿命、小型化及柔性等特性,以适配可穿戴和可植入设备的应用需求。过去两年,团队系统总结了植入式能源存储设备的最新进展(Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2301877),针对当前植入式储能装置在体内长期应用时面临的稳定性、生物及血液相容性挑战,从抗凝血机理和分子设计的角度出发,阐述了抗凝血大分子在生物电子学领域中的重要应用和发展潜力(Macromolecules 2023, 56: 4387)。基于此,团队开发了可临床应用的抗凝血电极材料(Adv. Healthc. Mater. 2024, e2401134),以及无物理接口的新型膜式“一体化”超级电容器(Macromolecules 2024, 57: 9429-9441),这些研究成果有望造福人类健康。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-54862-2

冉奋教授课题组主页:https://www.x-mol.com/groups/ran

相关知识

运动损伤无处康复?奥运冠军队医团队助您“冉冉健康”

兰州大学公共卫生学院

肝脏+褐色脂肪的代谢奇迹对抗肥胖!Nat Commun

兰州市未成年人心理健康辅导站

Nat Commun

大学生心理健康(贵州大学)—智慧树网

【兰州大学第一医院体检中心】

远东多学科团队全力奋战,成功抢救羊水栓塞产妇

北大团队报导肝癌免疫微环境5种亚型,肝癌治疗新希望

标签:“{中医药健康}”

网址: 兰州理工大学冉奋教授团队 Nat. Commun.:肝素掺杂导电聚合物 https://m.trfsz.com/newsview416311.html