一、被遗忘的津液

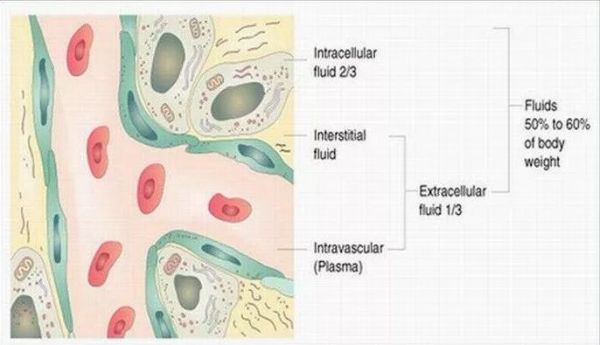

占人体体重的70%是体液,中医里称为津液,是机体一切正常水液的总称,包括各脏腑组织器官的内在体液及其正常的分泌物,如胃液、肠液和涕、泪等。津液,同气和血一样,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质。津和液,同属于水液,都来源于饮食,有赖于脾和胃的运化功能而生成。

人身体无处不在的体液

人身体无处不在的体液

严格地讲,津与液还有分别,《灵枢•决气》说:“何谓津……腠理发泄,汗出溱溱是谓津;何为液……谷入气满,淖泽注入骨,骨属屈伸,泄泽补益脑髓,皮肤润泽是谓液。”

古人认为津液中体轻的可外走腠理以为汗;津液中体浊的可内渗入骨空而为髓,所以津在外而为阳,液在内而为阴,用以区分它们的不同功用。

津液虽属阴液之类,但不能离开阳气的蒸化,具体地说,它必藉脾气的运化、肾气的主宰、肺气的敷布和三焦阳气的温煦和流通。

二、津液≠水

喝水不等同于补水!

当今社会,犯的一个非常大的错误,就是把水等同于体液,把人当成了试管,以为灌进去水就会直接变成体液。所以就出现了无论大事小事、无论何种疾病,多喝水成了万能利器,甚至衍生了出了每天要喝八杯水、早晨起来先喝一杯水等等诸多养生保健的谬论。

其实,饮用后的水需要被温暖、消化、过滤吸收以后才能变成体液。

首先,水不是体液的最显着的区别首先就是温度,人的体温36.5℃,你喝冷水、冰水或者直接嚼冰都需要用肠胃把它融化、加温到与体温相同才能被吸收利用。

中国人历来主张和开水喝温水,除了卫生消毒灭菌的因素外,喝温水能方便人体消化吸收,快速促进津液生成。喝水并不直接解渴,生津才能止渴。

只要能生津,不喝水也能解渴,想想望梅止渴的故事就不难明白其中的道理。相较喝冰水,喝热水不仅不会消耗肠胃能量,反而能补充热量,一方面补充水分,另一方面促进体液代谢循环。

其实这需要消耗人体内部的热能,碰上肠胃温度低的人或一时喝进大量冷饮的情况,冷水暂时不能被温化,反而会冷却降低周围组织的温度,造成组织液的凝滞、阻止腺体的分泌。

最终的结果就是不仅不能补充体液,反而阻碍了体液的循环,出现越喝越渴的情况。或者出现胃里咣咣有存水,而口腔却极度乾燥的症状,中医称之为水气病,日本汉方医生直接称之为水毒。

三、喝水有学问

不能喝多也不能喝少了!

“水中毒”的发生是由于饮用太多水给人体肾脏负担过重,过剩的水分会使细胞膨胀,引起脱水低钠症,一般会导致头晕眼花、呕吐、虚弱无力、心跳加快等症状,严重的会出现痉挛、昏迷甚至危及生命。

当饮用过量水分时,血液内的电解质因为被水分排出体外而降至低于安全水分的浓度,影响到脑部的运作,可能会致命。根据人们需要根据自身机体需要及活动状况来选择喝多少水。

人体每天从呼吸、排汗、尿液或皮肤蒸发等流失的水分,大概是1800~2000毫升,所以健康的成年人每天需补充2000毫升左右的水分,当然水分的摄入不一定全由喝水获得,还包括吃进去的食物中的水分。这样下来每天大约喝1000~1200毫升左右的温开水就好了。返回搜狐,查看更多

责任编辑: