据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年6月,中国50岁及以上网民占比为28.0%,较2020年6月增长5.2个百分点。2020年以来,相关部门大力推动互联网应用适老化水平。

今年9月22日,腾讯与中国老龄协会签署战略合作协议,双方将优先围绕信息无障碍环境建设、学术交流与研究、老年人教育培训、老龄产业生态等进行合作。双方首个助老公益项目“银龄计划”也正式启动,计划在3年内帮助1000万老年人掌握数字化技能。

在过去一年里,包括《国际新闻界》、《新闻记者》等在内的多本新传权威期刊,也都就数字时代老年群体的相关问题开设过专栏进行学术讨论。种种现象表明,银发群体正从“被互联网遗弃”的边缘地位逐渐苏醒,有关的健康传播、数字融入、银发网红、媒介素养等都成为聚光灯下的主题。

壹

老年群体与健康传播

在针对老年群体的传播研究中,健康传播占据了很大一部分。一提到老年人的健康传播,我们往往会想到五花八门的养生文章、虚假广告和层出不穷的健康类谣言。在学界,老年群体传播健康类谣言的原因,健康传播中的谣言特点等都是经久不衰的研究话题。

1

老年群体健康传播的谣言问题

媒体融合的高速发展给老年人的信息传播生态带来了极大挑战,引发了老年信息传播中谣言肆虐的社会问题。从传播者、传播渠道、传播内容、传播对象四个角度出发,我们能梳理出当下老年群体健康传播的种种问题现状。

在传播者的角度,随着“银发经济”的兴起,老年人健康产业逐渐受到重视,越来越多的制药厂、医疗机构、广告公司借助传统媒体或自媒体成为了虚假健康信息背后的传播者。出于盈利的目的,这类虚假健康信息往往借助分享健康知识的名义,为保健品、医疗器械、医疗机构做宣传,加剧了老年健康市场的谣言传播。

在传播渠道的角度,一方面,权威信息的发布滞后于自媒体,无法及时跟进或不足以消除大众疑虑,给了谣言滋生的空隙。另一方面,随着新媒体不断兴起,微信、今日头条、抖音、快手等社交软件成为老年群体获取健康信息的渠道。许多应用平台会收集老年人的阅读偏好,以弹窗等方式不断向其推送各种来源不明、质量参差不齐的健康信息。在算法技术和智能推荐的加持下,老年群体更容易陷入健康谣言的包围当中。

在传播内容的角度,虚假健康信息的基本特征包括以下几点:第一是诉诸“理性”,即在语句中频繁出现“专家说”“实验证明”等词语以及大量专业术语;第二是诉诸情感,即在语句中频繁出现煽情表述、具有强烈视觉冲击的图片和视频、激昂或煽情的视频背景音乐;第三是反复出现,即利用人们的认知偏差,反复出现套路类似的谣言,促使人们在多次接触某种信息后,倾向于相信它是正确的;第四是强调关注和转发,即文章往往打着“传播真相”的幌子,在视频末尾强调“点击关注”“转发给身边的亲友”,企图通过社交媒体的助推,实现大范围传播。

在传播对象的角度,传播对象自身的既有素养和能力也会影响健康传播的效果。传播学者克罗斯完善的谣言公式提出“谣言=事件的模糊性×事件的重要性÷公众批判能力”,强调公众批判能力越强越可能阻挡谣言的扩散。而老年群体由于身体状况、经济能力、文化程度、新媒体使用能力等众多因素限制,往往容易成为健康类谣言的易感人群。

2

减少老年群体传播健康类谣言的对策

在梳理了老年健康传播的谣言问题现状之后,根据“是什么—为什么—怎么办”的思路,我们可以一一对应上述角度思考如何应对这些问题。

从传播者角度,首先官方权威媒体和医疗卫生机构要注重培养健康传播专业人才,建立起有影响力的传播平台。同时多渠道发声,让健康知识能够及时、准确下沉,满足健康知识需求。其次,相关部门应加强对健康类自媒体的监管,建立准入标准和行业监督机制,严格检查内容的真实性、科学性、专业性,加大对传播虚假健康信息行为的惩处力度。最后,对于医疗机构、保健品等行业的广告行为进行严格规范。规定企业明确标注“广告”字样,告知观众其目的为广告宣传。

从传播渠道角度,一方面官方权威媒体应该提高健康信息编制和发布的速度。及时跟进事件,随时进行信息发布。其次,政府及相关部门积极向老年群体推广网络辟谣平台,例如丁香医生、春雨医生等。让这些平台在老年人群中形成影响力、知名度,帮助老年人区分专业健康知识和健康类谣言。

从传播内容角度,首先对于网络上的健康信息最好引入专家审议制,确保健康信息的真实性、准确性。其次,媒体在健康传播过程中,要学习和掌握老年人传播心理和信息接收习惯,注重人文关怀。尽量减少专业术语的使用,通过举例子、视频、图片等形象生动的方式展示内容,降低内容接收困难程度。最后,社交媒体平台自身也应该及时过滤其中的虚假健康信息,避免这类信息借助人际互动进行扩散。

从传播对象角度,应该注重提高老年人的科学素养和健康素养。其中,代际支持发挥着着重要的作用。子代在老年人的健康信息传播中不仅仅是提供、搜寻、记录与提醒者,在某些情况下,子代还通过自己对健康信息的价值判断,对健康信息进行把关、筛选、比较或者屏蔽,从而在健康信息与老年人之间建立缓冲地带。

3

老年人健康信息分享行为

◾ 老年人对健康信息的分享的主要类型:

1)作为集体关切的养生、保健信息分享。年龄增长使老年人体会到了身体机能的退化,这使他们比年轻人更注重身体保养,微信 上常见的养生和保健类信息便得到老年人的关 注和青睐。

2) 针对特定对象、特定病况的信息分享。与养生保健类信息的普适属性不同,某些 健康信息涉及老年人自己或其亲友所患疾病。此时,分享者往往采取私聊的方式,有针对性 地分享健康信息。当分享者本人患有与被分享者同样的疾病时,分享者会将自身感受作为信 息核查标准,如果健康信息对自己有效,那么他们会认为这则信息是“可信的”,然后将信息分享出去。

3)出于消除不确定性的健康信息分享。如果对健康信息来源的信任度较低或者觉得凭自己的能力无法判断健康信息内容的真伪,老年人可能会选择回避这些健康信息。但一些老年人提出,他们会将自身不确定的健康信息分享给他们认可的微信好友,往往是其亲友或有医疗背景的人,让他们代替自己核查信息真实性。

◾ 老年人信息分享动机类型:

1)基于关系的信息利他。当信息分享者了解到其贡献的信息对他人有用时,就会增加其分享信息的信心和频率。持有信息利他主义观点的分享者希望其分享的信息能够对被分享者起到积极的信息支持作用。

2)基于关系的情感支持。老年人对关系的重视还体现在通过健康信息的分享为他人提供情感支持,促进与他人的社会关系。在这种分享动机下,大多数老年人更多地希望通过分享行为本身来表达自己对他人的关心和鼓励,这类动机具有较弱的信息诉求和较强的关系诉求特征。

3)基于社会规范的自我心理调适。当老年人通过自身的实践和观察,认为分享健康信息 已成为一种主流风尚时,出于对“落伍”的恐惧, 他们会倾向于向亲友等微信联系人分享健康信 息,努力与其所感知到的社会规范保持一致, 以缓解年龄增长和技术习得性无助而产生的心理落差,通过分享健康信息来增强自我认同和自我效能。

4)基于关系的分享“仪式”。出于对关系的维持动机,老年人往往将健康信息作为一种社交货币,通过信息的分享来维持人与人之间的社会关系。这种维持意不在提供情感支持,也不在于拉近分享双方的关系, 而仅仅是作为社交场合中的寒暄和谈资,避免 在对话中出现尴尬沉默。此时,健康信息作为一种谈资,成为话题的开场白或者是某种由头。

5)基于信息的事实核查。许多老年人艰难地迈过了数字鸿沟的两大层面——接入沟和使用沟,却在使用素养沟处遇到更大的挫折,如何评估健康信息的真实性和可信度一直是包括老年人在内的在线内容消费者面临的挑战。有时,一些老年人意识到自己无法独立判断信息真伪,便会借助他人力量, 分享有关的健康信息,请求他人一起讨论和核查信息真实性。

贰

数字时代老年群体的社会融入

当今时代,从小沉浸在数字环境中、学习能力较快的年轻人被称为“数字原住民”;成长于数字时代之前,正在逐渐适应数字环境但保留原有生活习性的年长者被称为“数字移民”;而“数字难民”则用来隐喻主观逃离或客观上被排除在数字世界之外的老年人。随着老龄化社会的到来,老年群体的社会孤立与社会融入问题成为社会的一项重要关切。

1

“断连”的老年人

由于数字化社会的狂飙突进,生产、生活方式的数字化使线上与线下的交互与融合日益深入。在从现实社会向虚拟社会转移的过程中,年长世代与年轻世代在ICT(信息传播技术)接入与使用方面的差异形成了“数字代沟”。“数字代沟”既表现在中观的社会层面(老、中、青三代),也表现在微观的家庭层面(祖、亲、子三代)。

至于“数字难民”产生的原因,老年群体的技术恐惧与素养匮乏是主要因素。在主观因素中,学界的研究突出了老年群体对互联网的“技术恐惧”,指出“变老”让他们从主观上拒绝和排斥新事物,这种心理排斥成为了老年人数字融入之路上的“拦路虎”,阻碍了他们数字技能的实质性提升。

随着社会数字化进程加快,老年群体“断连”产生的社会影响逐渐显现出来。从老年人的角度看,ICT(信息传播技术)未使用者与使用者相比,其社会联结水平以及由此带来的心理健康状况更差。此外,“断连”还会影响其风险感知,并在公共活动参与、社会资本积累等方面对老年群体产生负面影响。从代际关系的角度看,数字代沟正在演进为“数字化代际冲突”,老年群体面对数字技术的“难以适应”不仅会引发家庭内部的新型代际矛盾,还会诱发更宏观的社会群体之间的误解与摩擦。

对于老年群体来说,融入数字时代至少需要跨越三道坎:数字设备的接入短缺(接入沟)、数字技能的不足(使用沟)与数字思维的匮乏(知识沟)。为了让老年人“跑步”进入数字化时代,家庭内部的“文化反哺”,在社区开展新媒体技能培训班,在市场开发“银发经济”等一系列社会干预策略被提出,目的在于将没有进入互联网的老年人吸纳进互联网,让已进入互联网但还停留在单一、浅层的老年人全面、深入地使用互联网。其中,家庭内部的“文化反哺”广受推崇,即年轻世代对年长世代在新媒体技能、知识以及与之相关的流行文化与价值观的反哺,以提升后者的社会适应能力,增强前者的话语权力。

2

反思老年群体的数字化“融入”

老年群体“融入”数字化社会也可以视为老年人对互联网传播新技术的接纳。在看待任何技术问题时,一味的积极鼓吹或者一味的消极抵抗都是不可取的。在推着老年人步入互联网的过程中,不论是学界研究还是社会实践,我们也要看到其中存在的一些问题。

失语的“断连”群体

在针对老年群体的调查与研究中,主角通常是积极融入互联网或乐于使用社交媒体的老年人,相比之下,与ICT“断连”(disconnect)的老年群体则成为了失语的“他者”。另外,老年群体对于数字环境的隐忧(网络诈骗、隐私泄露、资金风险等)的论述很少受到正视,他们的“断连”也不被视为自主意识的理性表达,而是被直接或间接地归因为心理排斥、科技恐惧症等等。

此外,积极融入数字化社会的论点几乎毫无疑问地断言了ICT能够赋权老年群体、带来便利与福祉。在此种逻辑下,ICT被看成便捷、沟通、理性、公共空间的代名词,而那些不加入互联网享受便利的行为则变得难以理解、不可理喻。

缺失的老年人权益维护

为了帮助老年群体更好地适应数字化生活,社会服务业众多商家在软硬件设计、内容产品设计、网站管理中越来越注重老年用户的使用体验。但是,商业市场的扩张常常将“适老化”变成一种强制性的卷入。随着青年消费市场的饱和与用户市场的下沉,老年群体被视为电子商务等互联网产业的流量“蓝海”,眼花缭乱的推销广告包围了老年群体。

现实中,商业逻辑和行政效率主导下的公共生活甚至不再留有选择的余地,而是粗暴地要求老年群体乃至全体社会成员必须“跑步”进入数字化。取消了现金服务的超市商店,强制要求的线上养老金领取资格认证,疫情期间出入公共场所必须手机扫描的健康码……越来越多的出行、政务、医疗和消费等与老年群体息息相关的基础公共服务领域正在实现数字化,这些都意味着,如果老年群体拒绝使用ICT,势必将被这些公共服务拒之门外。而由此实现的全面信息化与数字化,实际上也是以抛弃一部分社会成员为代价的。

叁

银发网红

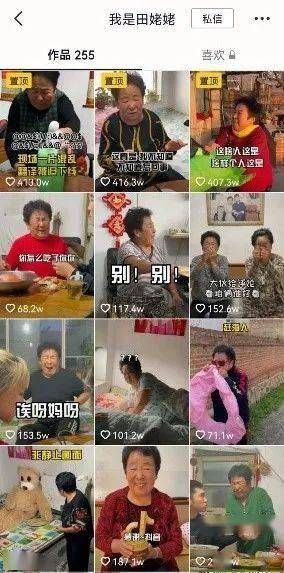

伴随着老年群体数字素养的不断提升,社交媒体中也涌现一股“银发”浪潮,老年人成为网红不再是新鲜事,这一特殊群体也引起了不少研究者的关注。

抖音达人 田姥姥

1

现实基础:数字反哺促使身份转化

在新媒体时代的数字鸿沟面前,传统教育关系中的积极和消极角色出现了转换:年轻一代化身“热情的专家”和家庭“媒体经纪人”,以种种方式对老年群体进行新媒体使用技能以及网络流行文化的反哺,从以往的被教育者转变为网络文化的施教者。家庭式数字反哺的介入,加速了数字鸿沟的消融,无疑助力了老年群体由“数字难民”成长为“数字新移民”,为银发群体自由自主参与网络生活奠定了现实基础。

2

传者需求:自我价值凸显提升表现意愿

银发经济不断进行的结构性优化,使得老年群体更加注重自身生活的质量,也更清楚地意识到自身多层次的需求。随着社交互动、展现自我等精神需求的凸显,越来越多的老年群体开始主动向外界寻找表达契机。老年人可以借助网络,通过拍摄视频在镜头前展现自我,发布后再通过其它用户的点赞、评论等行为获得反馈,从而获得社交需求的满足和自我表达的实现。

3

自由场域:特定媒介情景助推“银发”走红

当下,乐观向上、风趣幽默、淳朴真实的老年群体和他 们独具特色、充满趣味、贴近生活的短视频成了平台中的一股清流。用户在耳目一新的同时,其“反流量”情绪也随之转化成了对“银发网红”的青睐和追捧。自由开放的媒介情景下,切中并转化用户的“反流量”情绪,这也成为抖音平台上“银发网红”成潮的重要机缘。

4

受者心理:对老年网红存在着天然的亲近感

账号 ID 及视频内容对于老年人家庭身份的强调, 使得年轻用户很容易联想到自己家庭中的长辈,甚至会觉得视频中的老人形象与自家的老人也存在着某些相似之处,进而产生后辈身份的代入感,心甘情愿地为他们的流量买单。

抖音达人 时尚奶奶团

“银发网红”热潮作为一种媒介奇观,其传播者银发群体在身体形象上有较为鲜明的特点。在此基础上再塑造一个与刻板印象相悖的积极媒介形象,自然成为吸引注意力和提升传播力的绝佳策略。

同时,“银发网红”作为富有社会阅历和生活经验的人群,在网络空间中以信息化的内容,符号化的形式进行经验、知识和文化的传达与共享,以此建构出一种独特的传播策略。

肆

老年群体媒介素养提升路径

1

普及新媒体教育,提高老年群体新媒介素养

提升老年群体的媒介素养,政府等有关部门应该承担起责任,积极开展新媒体相关的教育课程,以及举办相关活动。例如由中国老龄协会主办、微信承办的“银龄达人秀”老年风采短视频征集公益活动于今年9月22日正式启动。该活动将依托微信视频号平台,鼓励拍摄、上传60岁以上老年人精彩生活视频,内容包括但不限于唱歌、跳舞、健身、美食、旅游等领域。

同时,在这个计划内,腾讯开发了“银龄学堂”小程序,把老年人生活中容易遇到的生活难题如打网约车、看病预约挂号、买菜扫码支付、拍短视频等等,拍成一个个场景短片,一一讲解操作方式。

2

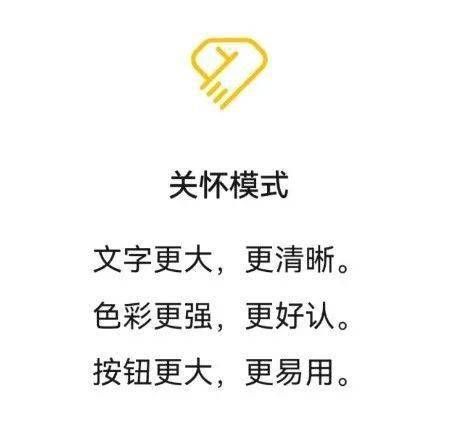

贴合老人需求的产品设计,展现媒介关怀

年轻人网络依赖性高,因此很多APP在设计时瞄准的是年轻人市场,却忽略了老年群体。解决这个问题,需要企业和社会的努力。在APP中根据用户性别和浏览兴趣,针对性地推出个性化内容。推出“老年浏览模式”,在内容、字体和设计上进行更加贴合老年群体的设置。

例如微信于近日向用户开放了安卓8.0.14内测版,在设置中新增关怀模式,也就是“老人专用模式”。据介绍,在关怀模式中,微信的文字将更大、更清晰,色彩也将更强、更好认,此外,按钮更大、更易用。

微信 关怀模式

3

引领舆论风向,破除老年群体“污名化”

目前的网络空间中,对于老年群体有着不少负面标签。“土味”“落伍”“断网”常被用来形容与老年群体相关的事物,由于审美差异,老年表情包、老年视频、老年文章常被放到嘲笑的眼光下审视,被打上了污名化标签。

在新媒体平台中,一方面可以通过教育老年人上网发声来争取话语权,二是可以通过对积极乐观、符合实际的正面内容的呈现来塑造老年人的正面形象。

在互联网的用户数据中,老年群体的画像分辨率越来越高。当互联网+到最后,就开始从边缘中找可能性,银发人群和数字技术双向驯化是未来的趋势,对于两者之间的关系,需要行业更关注,也更社会积极地去调适。

参考资料:

1. 方惠,曹璞.融入与“断连”:老年群体ICT使用的学术话语框架分析[J].国际新闻界,2020,42(03):74-90.

2. 吴静,孙媛,李华博.谣言在老年易感群体中的传播研究:信息、渠道与受众[J].青岛科技大学学报(社会科学版),2019,35(03):81-87.

3. 陈丹萍.互联网时代中老年人健康传播的问题与对策[J].新媒体研究,2020,6(12):65-68.

4. 公文.触发与补偿:代际关系与老年人健康信息回避[J].国际新闻界,2018,40(09):47-63

5.朱琳,田瑞琪.老年群体新媒介素养现状的研究[J].传媒论坛,2020,3(21):158+160.

6.齐宇迪,钱静.传播学视域下“银发网红”热潮现象解读——以抖音为例[J].新闻前哨,2021(08):93-94.

7.陈娟,甘凌博.向信息寻求关系——基于微信的老年人健康信息分享行为研究[J].新闻记者,2021(09):10-24.

- END -返回搜狐,查看更多

责任编辑: