血脂不等于心脏病!医生提醒:你对血脂的这些误解,可能害了你

在很多人的心目中,血脂偏高就意味着心脏病,尤其是看到体检报告上那个“血脂超标”的红字,很多人会立刻陷入焦虑,担心自己的心脏可能会“提前退休”。然而,血脂真的这么可怕吗?真的一超标就代表生命危险吗?

事实上,血脂的问题并不像你想的那么严重,也并不是只有“超标”的人才能患上心脏病。今天,让我们来打破几个常见的血脂误区,了解什么是真正需要关注的血脂状况,帮助你理性看待自己的健康。

误区一:血脂一高就必须立即控制饮食,连油脂都不能碰

许多人一看到血脂数值偏高,就立刻开始进行严格的“饮食自我审查”,什么油腻的食物一律不碰,甚至开始“零脂肪饮食”。事实上,这种极端的做法并不一定有效,甚至可能对身体健康造成负担。

血脂偏高并不等于不能吃任何含脂肪的食物。事实上,适量的健康脂肪对于维持身体健康至关重要,尤其是像单不饱和脂肪(如橄榄油、牛油果)和多不饱和脂肪(如鱼油、坚果)能帮助提高“好胆固醇”(HDL),并降低“坏胆固醇”(LDL)。这类脂肪不仅不会增加血脂,还能促进血管健康。

如果你的血脂超标,但其他指标如血糖、血压等正常,那么并不需要完全“放弃脂肪”,而是要选择更健康的脂肪来源,控制脂肪摄入量,保持营养平衡。

误区二:只要胆固醇高,心脏病就离你不远了

很多人认为“胆固醇高”就意味着血管堵塞,心脏病近在咫尺,甚至有些人听到“胆固醇高”就开始紧张,担心自己随时会中风或心梗。其实,这种看法有些过于悲观和片面。

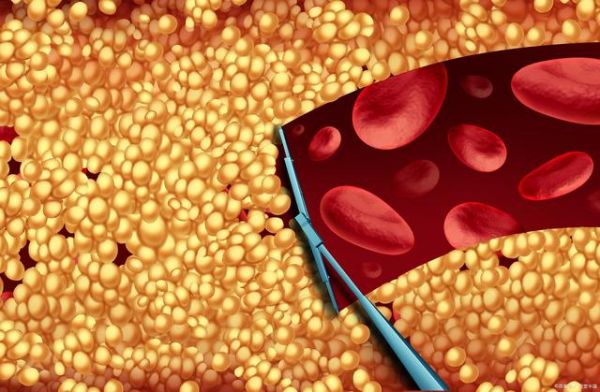

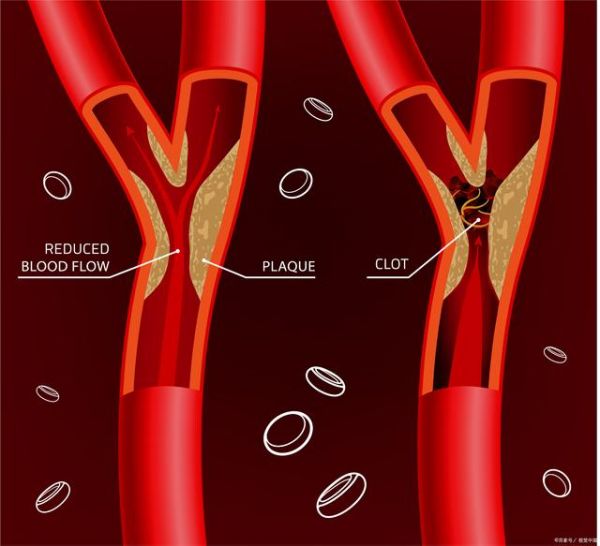

首先,我们需要理解,胆固醇并不是“坏”到不可容忍的东西。人体所需的胆固醇有一部分是来自食物,而另一部分是肝脏合成的。胆固醇对于细胞的结构、激素的合成以及其他多种生理过程都是必需的。问题不在于胆固醇本身,而是在于LDL胆固醇(坏胆固醇)的过多积累,它才是导致动脉硬化和心血管疾病的主要“元凶”。

而且,胆固醇水平的高低并不完全等于心血管疾病的发生,它是多因素相互作用的结果。除了胆固醇,高血压、吸烟、肥胖、缺乏运动等因素也都会增加心脏病的风险。

因此,即使胆固醇略有偏高,并不是立刻意味着要担心心脏病,只要你的血脂处于合理的范围内,加上健康的生活方式,就不必过度焦虑。

误区三:只要数值低于安全线,什么都不必管了

有些人认为,只要血脂数值在正常范围内,其他就可以不管了。其实,这是一个非常危险的想法。

血脂只是一个健康指标,它并不代表我们所有的健康状况。如果血脂正常,但你没有注意日常生活方式,比如缺乏运动、饮食不均衡、长期熬夜等,血脂很可能会在未来的体检中反弹。因此,维持血脂的正常范围,只是一个开始,健康的生活习惯才是保持血脂稳定和减少疾病风险的根本。

误区四:血脂高就是“高危”人群,年轻人无需担心

很多年轻人认为,血脂高的风险是“老年人的问题”,自己还年轻,血脂有点超标也无关紧要。殊不知,年轻人同样需要关注血脂水平,因为生活方式的改变,越来越多的年轻人开始面临血脂异常、脂肪肝等问题。

例如,长期的熬夜、饮食不规律、久坐不动,都会导致血脂升高。很多年轻人在体检时,血脂已经有了明显的偏高趋势,甚至出现“脂肪肝”等问题。这些都可能是心血管问题的早期信号。血脂管理,越早开始,效果越好。

那么,如何理性应对血脂问题?

监测血脂变化,定期体检如果你的血脂有些偏高,首先要做的是定期监测,了解血脂水平的变化趋势。通过体检来了解自己的健康状况,并与医生一起评估是否需要进行饮食调整、运动或者药物干预。均衡饮食,避免暴饮暴食养成健康的饮食习惯,选择富含膳食纤维的食物,如蔬菜、全谷物和豆类,避免过多摄入高脂肪食物。保持饮食的多样性和均衡性,而不是一味限制某种成分。增加运动,保持健康体重每周至少进行150分钟的中等强度运动(如快走、跑步或游泳),不仅有助于控制血脂,还能改善整体健康。减少久坐,增加日常活动量。保持心态平和,理性看待血脂问题血脂高不等于立即生病,也不意味着生命危险。合理应对血脂问题,改变不健康的生活习惯,逐步恢复到正常范围。结语:血脂高并不可怕,关键在于如何应对

面对血脂问题,理性看待和正确应对才是关键。不必过于焦虑,也不必掉以轻心。通过健康的生活方式——合理饮食、定期运动和良好的心理状态,我们完全可以控制血脂水平,让心血管更加健康。记住,血脂只是健康的一部分,健康的生活方式才是最好的预防药方。

#i健康发文PK赛第三期#

相关知识

脂肪肝的真相与误区?医生提醒:不要让肝脏的脂肪超过 5%

高血脂患者不能吃橙子?医生:想要降血脂,这几种食物要少吃

你陷入中医“气血”误区了吗?

这些症状提醒你需要补气血了

拼命减脂,脂肪肝反而加重!这些减脂误区你中招了吗?

脸上这些纹路或提示心脑血管病

提醒:脑供血不足,面部可能有这4个表现

当心!这些网红减肥方法,可能害了你

吸脂=减肥?你对吸脂手术是不是有什么误解【昆明美立方】

血液黏稠就是血脂高吗?吃保健品能调脂吗?医生这样解答

网址: 血脂不等于心脏病!医生提醒:你对血脂的这些误解,可能害了你 https://m.trfsz.com/newsview680915.html