清华大学李路明团队探索神经调控远程诊疗技术 搭建医患“云”桥梁

清华新闻网6月9日电 6月1日,清华大学神经调控技术国家工程实验室李路明教授团队等在运动障碍疾病权威学术期刊《运动障碍》(Movement Disorders)共同发表题为“采用新型蓝牙技术的深部脑刺激远程程控应对新冠疫情的北京经验”(Implementation of a Novel Bluetooth Technology for Remote Deep Brain Stimulation Programming: The Pre–and Post–COVID-19 Beijing Experience)的论文,介绍了全球首个基于具有蓝牙通讯功能的远程程控的脑起搏器系统和为此搭建的神经调控云诊疗技术平台。

在新冠疫情期间,该技术平台为临床医生对患者进行及时安全有效的诊疗提供了一种全新的途径,提供了应对公共医疗挑战的“北京经验”,推动神经调控远程诊疗体系快速发展,更好地为患者服务。论文由李路明教授团队、天坛医院张建国教授团队、美国佛罗里达大学神经病学中心迈克尔·S·奥肯(Michael S. Okun)教授团队合作完成,李路明教授是文章的通讯作者。

脑深部电刺激(deep brain stimulation,DBS)作为一种神经调控疗法,已广泛应用于患有不同运动障碍疾病患者的治疗中。20年来,我国使用该方法治疗的帕金森、肌张力障碍、特发性震颤患者已超过20000人。植入刺激器也被称为脑起搏器,患者植入脑起搏器后,需要定期到医院进行参数调控。如何解决偏远地区患者的程控难题,减少医疗费用,更好地为患者服务,这是李路明教授团队一直在研究的课题。通过不断探索,神经调控云诊疗技术平台的概念应运而生。

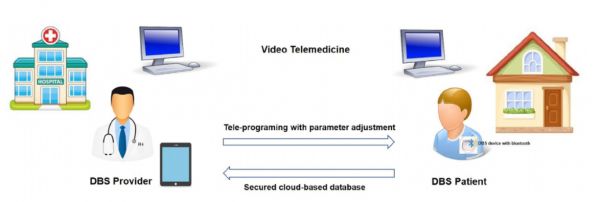

构建神经调控云诊疗技术平台的核心技术是“植入式医疗器械的远程程控系统”,包括植入式医疗器械、患者体外编程器、患者终端、医生终端、远程监控服务器和音频视频通信服务器。借助该系统,能够通过集成音频视频实时通信,并由体外编程器进行数据的动态管理,实现植入式医疗器械远程监护和控制。该系统可实现医生对患者的视诊及远程程控,在线对患者实施诊疗,具有广阔的应用前景。

神经调控远程诊疗

2014年,李路明团队已经开始脑起搏器远程程控系统的探索, 2017年脑起搏器远程程控技术获得国家药品监督管理局批准,远程程控专利获得“第46届日内瓦国际发明展金奖”,系统解决了患者端新型蓝牙硬件加密技术、数据互联网安全传输、数据传输系统及云数据平台融合技术,2019年实现植入式医疗器械的远程程控系统搭建,联合160家权威医疗机构,为临床医生与患者建立了新的沟通桥梁。文章介绍了该系统及平台在新冠疫情期间的临床实践情况,并对平台的应用前景进行了展望。

新冠疫情肆虐期间,临床医生通过远程程控系统,在云诊疗技术平台上,已为33个省份的819名处于封闭地区的运动障碍患者进行了2126次远程医疗,包括帕金森病426例、肌张力障碍159例、特发性震颤4例。其中,对年龄在13.6-58.3岁之间的589例患者(289名男性和300名女性)进行了1256次远程程序化诊疗服务。数据显示,参数调整导致25例短暂性轻度构音障碍和38例短暂性眩晕,临床医生通过远程程控系统能够对这些副作用进行识别,并采取相应处理。

结果显示,脑起搏器远程程控系统安全可靠,通过基于该系统的神经调控云诊疗技术平台,临床医生可以为患者进行及时有效的开关机、参数调整等远程程控服务。不仅如此,该技术平台在脊髓刺激器、胰岛素泵、心脏起搏器等有源植入医疗器械的诊疗体系中也有广阔的应用前景,神经调控云诊疗技术平台的搭建必将为广大患者提供更加安全便捷的诊疗体验。

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mds.28098

供稿:航天航空学院

编辑:李晨晖

审核:程曦

相关知识

构建未来医疗新生态:推动远程医疗服务,搭建高效医患问诊桥梁

新华全媒+丨中国援外医疗队以仁心仁术搭建“健康桥梁”

远程医疗新思路:向日葵助力轻量级云上医疗远程业务平台搭建

深圳大学华南医院: 数字孪生技术赋能,医疗健康向「新」

【深度华西】以患者为中心,聚焦全程管理——四川大学华西医院全程管理中心创新之路

探讨睡眠健康管理新模式丨2021中国脑科学与神经调控技术发展高峰论坛

智云健康匡明:为数字医疗装上“AI大脑”

李真林:全面推进医学影像技术学科发展 提升我国医学影像技术学影响力

手术机器人“上岗” 智慧医疗有“妙手” 新技术新产品新模式开启医疗领域全新智能时代

标准化体重管理中心建设项目启动 探索肥胖症诊疗创新模式

网址: 清华大学李路明团队探索神经调控远程诊疗技术 搭建医患“云”桥梁 https://m.trfsz.com/newsview732216.html