警惕!蛋白质过多,伤肾又伤心?

随着健身文化的盛行,蛋白质这一名词如春风拂面般频繁地出现在我们的生活中。蛋白质,无疑是人体不可或缺的宝贵营养素,它如同建筑师手中的砖石,为我们的身体构建起坚实的基石。然而,在追求健康的道路上,一个声音渐渐响起:“过量摄入蛋白质,是否有害?”今天,就让我们揭开这层迷雾,深入探索这个引人关注的问题。

蛋白质,这如同生命的砖石,承载着无可替代的角色。它不仅是细胞大厦的基石,更在免疫防线、能量代谢等多个生命舞台上扮演着关键角色。然而,正如美食过量也会令人不适,过多的蛋白质摄入同样可能让身体难以消化与吸收。当这宝贵的资源堆积在身体内,而不是被巧妙利用,便可能引发一系列的健康问题。因此,我们需要明白,合理摄取蛋白质,才是维护健康的明智之举。

肾脏,这位身体中的“净化大师”,默默承担着清除代谢废物的重任。当蛋白质摄入超出身体所需,肾脏的负担便会悄然加重。蛋白质的代谢过程中,会产生氮废物,这些废物主要由肾脏负责清除。若蛋白质摄入过多,肾脏这位辛勤的“工人”便需要加班加点地工作,长期下来,其功能可能会受到损害,如同过度劳累的工人会体力透支一般。因此,合理控制蛋白质的摄入,是对肾脏最好的呵护。

钙质流失,暗藏于过量蛋白质摄入的阴影之下,如同一场悄然无声的危机。研究如明灯照亮真相,揭示高蛋白饮食如同狡猾的盗贼,悄然增加体内钙的流失,对骨骼健康构成威胁。尤其对于中老年人群,这一风险如同隐形的剑,时刻悬在头顶,骨质疏松的阴霾因此愈发浓重。

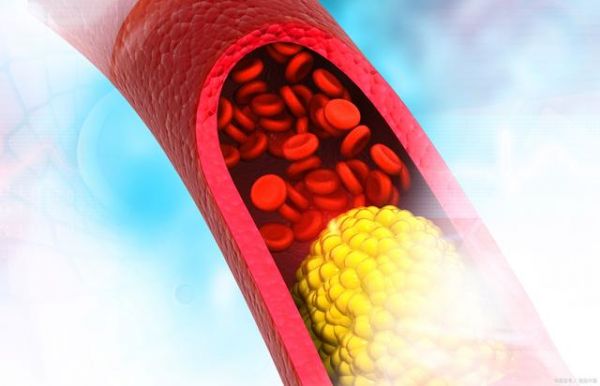

心脑血管疾病,如同潜藏在人体内的隐形杀手,其危险性不容忽视。据多项研究表明,长期沉溺于高蛋白饮食,就如同为这杀手打开了方便之门,可能诱发高血压、动脉粥样硬化等致命疾病。高蛋白饮食如同燃烧的烈火,不断侵蚀着心脑血管的健康,让人体在无形中步入危险的边缘。因此,我们必须时刻警惕,合理搭配饮食,才能远离这些潜在的健康隐患,让生命之树常青。

如何巧妙地驾驭蛋白质的摄入,避免潜在的问题呢?让我为你指点迷津。

首先,饮食的均衡是掌控蛋白质摄入的基石。想象一下,你的餐盘就像一幅色彩斑斓的画卷,蔬菜的翠绿、水果的鲜艳和全谷物的金黄交织在一起。这些天然食材不仅为你提供丰富的维生素和矿物质,更在无形中助你调控蛋白质的摄入,保持身体内部的和谐与平衡。

其次,量入为出,恰到好处。每个人的蛋白质需求都独一无二,受到年龄、性别、体重和活动水平等多重因素的影响。一般而言,成年人每日的蛋白质摄入量建议在每公斤体重0.8克至1.2克之间。这就好比一场精心组织的宴会,既要满足味蕾的享受,又要确保营养的均衡。

再者,选择优质蛋白源是提升蛋白质摄入质量的关键。动物蛋白中的鸡胸肉和鱼肉,低脂而富含营养,犹如餐桌上的绅士,优雅而得体。而植物性蛋白,如豆制品和坚果,则如同自然界中的精灵,小巧玲珑却蕴藏着巨大的能量。它们共同构成了你健康饮食的坚实后盾。

最后,摄入蛋白质的时机同样重要。运动后的黄金时段,是肌肉恢复与重建的绝佳机会。此时摄入适量的蛋白质,如同为疲惫的肌肉注入了活力之源,助力它们焕发新生。但切记,过量摄入蛋白质也会带来负担,因此要懂得适可而止。

总之,驾驭蛋白质的摄入并非难事,只需掌握这几点建议,便能在享受美食的同时,保持身体的健康与活力。

值得一提的是,对于那些热衷于健身、坚守素食主义,或是对于蛋白质摄入量存在疑虑的朋友们,我衷心建议你们寻求营养师或医生的专业意见。毕竟,每个人的身体状况和生活方式都是独一无二的,只有量身定制的蛋白质摄入计划,才能确保你们的健康之路走得更稳、更远。

蛋白质,这一生命的基石,是我们维持健康所不可或缺的营养素。然而,正如阳光虽温暖却也可能灼伤皮肤,蛋白质的过量摄入同样可能带来健康的风险。因此,我们应该追求的并非一味地高蛋白,而是平衡与适度的营养摄入。

在追求健康的道路上,合理的饮食习惯和科学的膳食规划就如同明灯,照亮我们前行的道路。它们让我们在享受蛋白质带来的种种好处的同时,也能有效避免那些潜在的健康风险。让我们在追求营养的同时,也珍视身体的和谐与平衡,让蛋白质成为我们健康生活的得力助手,而非健康的隐患。

记住,健康的生活方式从来不是极端的,而是多样化和均衡的。让我们在享受美食的同时,也不忘对身体负责,做出更明智的饮食选择。

相关知识

警惕蛋白质过剩有四大危害

警惕!越胖越伤肾 七大伤肾行为你踩中几点

警惕!越胖越伤肾 肾不好的8个信号你占了几个?

【科普营养】蛋白质吃多了,会不会伤肾?——“蛋白质”和“肾”的关系

警惕药物性肾损伤!这个药伤肝伤肾!

蛋白质摄入过多伤肝伤肾合理摄入很重要

过度摄入或致肾脏受损 健身人群警惕被蛋白粉“误伤”

警惕!这些行为最伤肾,做好四种运动养好肾

中医养肾 警惕9大伤肾因素

注射胶原蛋白副作用:警惕过敏

网址: 警惕!蛋白质过多,伤肾又伤心? https://m.trfsz.com/newsview821960.html