高度可调的下肢抬高垫的制作方法

本实用新型涉及康复器具技术领域,具体涉及一种高度可调的下肢抬高垫。

背景技术:

下肢静脉、淋巴疾病或外伤后容易引起肢体肿胀,在医院日常护理工作中,通常需要将患肢制动并抬高,以利于静脉血回流、减轻肿胀,然而由于现有的抬高垫高度较为固定,难以满足不同情况患者需求,过于抬高则容易增加患者的疼痛,并且不利于患者快速恢复,严重的时候甚至能增加患者的病情,此外,患者长期与垫子接触,也极易出现褥疮,可能引起其他并发症等,大大增加了医药费用,而医院为满足患者的不同需求则需购置更多不同高度的抬高垫以备用,增加医院运营成本,浪费了公共医疗资源。

技术实现要素:

为解以上技术问题,本实用新型提供了一种高度可调的下肢抬高垫,以满足不同患者下肢抬起高度需求,防止出现褥疮,提高康复速度,减少医疗资源浪费等。

其技术方案如下:

一种高度可调的下肢抬高垫,包括垫体,所述垫体顶部具有至少一个沿垫体长度方向设置的下肢放置槽,其关键在于:所述垫体上表面以可拆卸方式覆盖有调整垫,所述调整垫上具有沿垫体宽度方向设置的凸棱和凹槽,所述凸棱和凹槽沿垫体的长度方向交替分布;

所述垫体包括上下滑动配合的底座和支撑垫,其中底座呈中空结构,内部活动设置有呈长方体结构的调节块。

采用以上结构,使用时,通过改变调整垫沿垫体长度方向的位置,则可使凸棱与患者的接触部位不同,而对应凹槽位置则处于放松姿态,避免患肢同一位置长期与调整垫接触,长期压迫闭气等导致的褥疮等并发症,同时通过调整块可调整支撑垫的高度,使其与患者体型相适应,大大提高患者舒适感,同时降低医疗费用,以及减少医疗资源浪费等。

作为优选:所述垫体前端具有沿其长度方向倾斜设置的支撑斜面。采用以上方案,支撑斜面可对患肢的大腿部分起到一定的支撑缓冲作用,避免完全悬空导致的不适,进一步提高患者舒适感。

作为优选:所述下肢放置槽有两个,两个所述下肢放置槽之间具有突出部。采用以上结构,可同时实现对双下肢的支撑,且通过突出部实现分隔,防止相互之间存在干扰。

作为优选:所述调整垫两侧与垫体两侧具有相互匹配的魔术贴,所述调整垫中部以及突出部上具有相互匹配的暗扣。采用以上结构,可实现调整垫的快速拆装,有利于调整垫的清洗更换,以及长度方向位置的调整。

作为优选:所述调节块具有高位支撑面和低位支撑面,所述支撑垫底部具有与分别与高位支撑面和低位支撑面适应的上限位凹槽a和上限位凹槽b,所述底座则具有与所述上限位凹槽a和上限位凹槽b对应设置的下限位凹槽a和下限位凹槽b。采用以上方案,有利于保证调节块在底座内的稳定性,即保持支撑垫的稳定性,防止其发生左右或前后方向的偏斜。

作为优选:所述底座具有以可转动方式设置的底板,所述底板可向下转动并使底座内腔露出。采用以上方案,便于对调整块的姿态进行改变,即调整支撑垫的高度,同时也便于安装支撑垫。

作为优选:所述底板前端与所述底座铰接,所述底座和底板后端具有相互配合的锁紧结构。通过锁紧结构对底板进行锁紧,便于搬运挪移。

作为优选:所述支撑垫的前后壁上均具有向内凹陷形成的导向槽,所述导向槽前支撑垫的高度方向设置,所述底座的前后壁上均具有与所述导向槽相适应的导向片。采用以上方案,有利于防止支撑垫发生左右晃动,进一步保证其稳定性,同时可提高支撑垫上下滑动的流畅性。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果:

采用以上技术方案的高度可调的下肢抬高垫,可根据患者需求,调整下肢抬高高度,同时通过改变调整垫纵向位置,可改变其与患者肢体接触部位,缓解长期压迫带来的不适,预防褥疮类并发症,提高患者舒适性,降低患者医疗费用,有利于快速康复,同时提高医疗资源利用效率。

附图说明

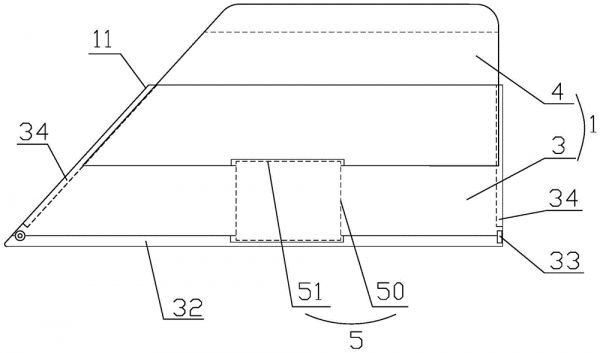

图1为本实用新型结构示意图;

图2为图1的前视图;

图3为图1的俯视图;

图4为图3取掉调整垫的结构示意图;

图5为底座俯视图;

图6为支撑垫仰视图。

具体实施方式

以下结合实施例和附图对本实用新型作进一步说明。

参考图1至图6所示的本实用新型的高度可调的下肢抬高垫,其主要包括大体呈长条状的垫体1,如图1所示,垫体1沿其长度方向的竖截面大体呈直角梯形结构,其前端具有支撑斜面11,支撑斜面11沿从前至后的方向倾斜,其顶部具有至少一个沿其长度方向设置的下肢放置槽10,下肢放置槽10的前后两端敞口,且大体呈弧状结构,通常与人体下肢弧度相适应。

垫体1的上表面以可拆卸方式(包括顶面和支撑斜面11)覆盖有调整垫2,本实施例中调整垫2主要采用透气棉等相似材料制成,当然可根据患者需求,也可采用硅胶等材质,其上表面具有沿垫体1长度方向分布的凸棱20,相邻凸棱20之间则形成有凹槽21,即凸棱20和凹槽21交错分布,当采用硅胶材质时,凸棱20可采用中空孔道充入流体形成,具有更良好的舒适性,调整垫2的安装结构具体参考图3至图5,本实施例中垫体1的顶部具有两个对称设置的下肢放置槽10,两个下肢放置槽10之间具有突出部12,同时下肢放置槽10的外侧与垫体1的侧沿之间留有间隙,如图所示,垫体1的上表面两侧具有沿其长度方向对称设置的毛面魔术贴13,同时在突出部12上具有母扣14,这样设置可避免在未用调整垫2时,刺面魔术贴或突出公扣等对肌肤的挂刺导致的不适,结构更人性化,相应的调整垫2的下表面两侧具有与毛面魔术贴13配合的刺面魔术贴,中部则设有与母扣14配合的公扣,使用时,只需将调整垫2取下,改变其在垫体1上的固定位置,即可改变凸棱20与患肢的接触位置,避免同一位置长期接触压迫,有效防止褥疮,且成本低廉,后期也便于拆取清洗更换等,有利于降低医疗成本。

考虑到不同患者,下肢抬升高度存在差异的问题,故本申请中将垫体1设置成分体式结构,使其更人性化,如图所示垫体1主要包括相对独立的底座3和支撑垫4,二者的结构相似,即沿长度方向的竖截面均呈直角梯形结构,底座3和支撑垫4的前端斜面共同构成垫体1的支撑斜面11,其中底座3呈上端敞口的中空结构,其中空内腔与支撑垫4相适应,支撑垫4与底座3滑动配合,即支撑垫4可相对底座3进行升降运动,与此同时,底座3内设有调节块5,调节块5位于支撑垫4的下方,主要用于承载支撑垫4,调节块5至少具有两个不同的支撑面,且用不同的支撑面承载支撑垫4时,支撑垫4所处的高度不同。

具体结构如图1、图5和图6所示,本实施例中底座3的底部以可转动方式安装有底板32,底板32的前端通过转轴与其主体铰接,后端与底座3的后端之间设有锁紧结构33,锁紧结构33可以是相互配合的插接结构,也可以是类似门栓的扣合结构等,这样当锁紧结构33处于解锁状态时,底板32即可向下并朝转动打开,以使底座3的中空内腔露出,将锁紧结构33设置在后端,可充分减少外露部件对患者的干扰。

调节块5呈长方体结构,其沿长度方向的侧面构成低位支撑面51,而其长度方向的端面则构成高位支撑面50,而为保证调节块50的稳定性,故在支撑垫4和底板32上具有正对设置的限位结构,即支撑垫4的底部具有与高位支撑面50大小适应的上限位凹槽a40,以及与低位支撑面51大小适应的上限位凹槽b41,上限位凹槽a40和上限位凹槽b41为均沿支撑垫4厚度方向向上凹陷形成的沉槽结构,相应的,底板32上则具有与上限位凹槽a40和限位凹槽b41正对设置的下限位凹槽a30和下限位凹槽b31,这样改变调节块5的摆放姿态,即横放或竖放时,则可实现支撑垫4被撑起高度的调节。

本实施例中,考虑到支撑垫4可能存在受力不均匀的情况,如只采用单侧下肢放置槽10时,调节块5在单侧受力情况下可能发生偏斜,导致支撑垫4跟随倾斜等,降低支撑效果,故在底座3和支撑垫4之间设置有相互配合的导向限位结构,如图所示,底座3的前端斜壁及后端壁上均具有沿其高度方向设置的导向片34,导向片34沿对应端壁厚度方向向内突出至中空腔室内,支撑垫4的前后两端则具有与对应导向片34相互配合的导向槽42,支撑垫4上下调整时受导向槽42和导向片34的限制,可充分保证调整位置的稳定性,以及支撑过程中的稳定性,有效防止支撑垫4相对底座3发生晃动。

参考图1至图6的高度可调的下肢抬高垫,组装时,先将底板32打开,然后将支撑垫4从底座3的底部装入,并确保导向槽42和导向片34正对配合,然后将底板32闭合一定角度,并选择合适的调节块5以及调节块5的支撑面,放入对应的底板32上合适的限位凹槽厚,将底板32完全闭合并通过锁紧结构33将其锁紧,最后在垫体1的上表面铺设调整垫2即可。

使用过程中,可根据患肢不同的康复周期,选择不同的调节块5及其不同高度的支撑面,实现支撑垫4的支撑高度调整,同时,周期性的改变调整垫2与垫体1的连接位置,即垫体1不动情况下,将调整垫2向前或向后挪移一定距离,从而使凸棱20与患肢不同位置接触,避免同一位置的长期压迫,在使用一段时间后,可根据患者需要,对调整垫2进行拆洗或更换等。

最后需要说明的是,上述描述仅仅为本实用新型的优选实施例,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不违背本实用新型宗旨及权利要求的前提下,可以做出多种类似的表示,这样的变换均落入本实用新型的保护范围之内。

相关知识

《原地高抬腿跑》(教案)

高抬腿跑

腿抬高的医学检查

体能训练的方法——下肢练习.docx

15个提高跑步速度训练方法!

“高抬贵脚”可以延缓衰老

《快速跑:原地高抬腿跑》(教案)

为什么骨折要把脚抬高

〖直腿抬高加强试验,直腿抬高试验是怎么回事〗

直腿抬高有什么意义?为啥检查时,建议直腿抬高?

网址: 高度可调的下肢抬高垫的制作方法 https://m.trfsz.com/newsview896673.html