中医舌诊科普:从舌头窥探身体健康状况

中医舌诊科普:从舌头窥探身体健康状况

中医舌诊科普:透视身体健康的晴雨表

在中医的临床实践中,舌诊被视为一种既简单又有效的辅助诊断手段。通过观察舌苔的颜色以及舌质的状况,中医能够综合判断出身体的健康状况。舌头仿佛是一面镜子,映照出人体内各种疾病的蛛丝马迹。

来吧,让我们一同探索舌头的奥秘

在中医的诊病过程中,舌诊是一项不可或缺的环节。为何在接诊时,医生会要求患者伸出舌头呢?这背后的原理在于舌头与我们的健康状况息息相关。中医通过观察舌苔的颜色变化以及舌质的形态,能够深入地了解身体的各项机能。舌头仿佛是一面镜子,映照出人体内各种疾病的蛛丝马迹。

那么,正常的舌头究竟是怎样的呢?当舌头出现胖大、颜色发白或发红时,又意味着什么呢?让我们一起探索这些问题的答案。

中医认为,舌头的颜色和形态变化能够反映疾病的性质

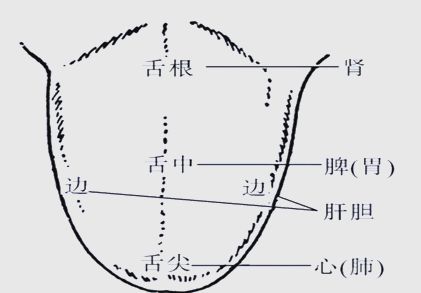

通过观察舌头的不同部位,可以初步判断人体的健康状态。在查看舌头时,有一定的先后顺序:首先观察舌尖,它主要反映上焦心肺的状况;接着是舌中,它对应着中焦脾胃;然后是舌边,这里主要体现肝胆的情况;最后是舌根,它与下焦肾脏紧密相关。

在望舌的过程中,需要注意光线充足且自然,同时被查看者应保持自然的伸舌姿态,轻轻地将舌头伸出唇外的三分之一处,避免用力过猛。通过这样的观察,中医能够更准确地判断身体的健康状况,为患者提供有效的治疗方案。

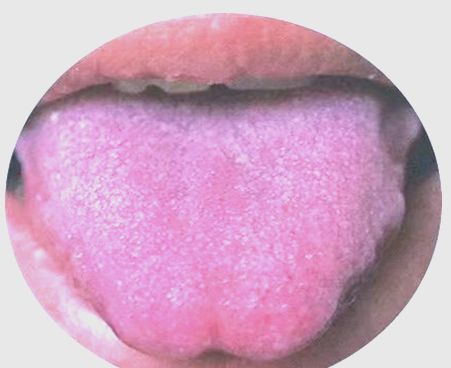

健康的舌头呈现出“淡红舌、薄白苔”的特征,即舌体柔软灵活,舌色淡红且明润,舌苔薄而均匀,干湿适中。那么,哪些舌头状况可能预示着健康问题呢?

其中,一种常见的异常舌形是“胖大舌”。这种舌象表现为舌体比正常舌大而厚,伸舌时几乎填满口腔。舌色淡嫩,齿痕明显,这通常是由于舌体胖大受到牙齿压迫所致。这种舌象多与脾肾阳虚有关,意味着津液不化,水湿之邪在体内停滞。患者常出现肢体浮肿、腰膝酸冷疼痛以及二便异常等症状。另外,如果舌体肿胀满口,舌质色红,这可能属于心脾热盛的情况。

舌色

【淡白舌】

当舌头颜色相较于正常的淡红色更为浅淡,或者舌色呈现出发白、淡白色的状态,甚至缺乏血色时,这通常预示着气血两虚,即血液不足无法充分滋养舌头。另一种可能是阳虚,阳气虚弱导致运血能力不足,无法将血液输送到舌部,从而使得舌色变得浅淡。这种情况常常与脾虚相关,脾虚者常表现出神疲乏力、言语低微、腹部胀满、贫血等症状,特别是在月经期间的女性中更为常见。

【红舌】

当舌头呈现偏红或鲜红色时,这通常表明体内有热,可能是由于阴虚或实热所致。若舌尖发红,那可能是心火上炎的征象,常伴随口舌生疮和睡眠问题;而舌两侧发红,则多与肝胆火旺相关,可能出现口干口苦、烦躁及耳鸣等不适。

【绛舌】

绛舌的颜色相较于红舌更为深暗,呈现出一种暗红色,这通常预示着里热亢盛或阴虚火旺的病理状态。这种颜色的变化,多因热邪深入营血,导致营阴被耗伤,血液浓缩并瘀滞,最终使得血热充斥于舌面所致。绛舌多见于内伤杂病,尤其是久病重病或伤阴耗血的患者。

【青紫舌】

当整个舌头呈现紫色,或其上某些区域出现青紫斑点时,这通常指示着体内气血流通受阻,存在血脉瘀滞的问题。这种情况可能由于肺气阻塞、肝郁血瘀或阴寒内盛等多种原因引起,常表现为怕冷、四肢发凉,并可能伴随经期疼痛和血块等症状。若舌色绛紫而干燥,则提示里热炽盛,阴津受损,气血郁结。

【舌苔】

舌苔是舌体上的一层苔状物,健康的舌头表面通常覆盖着一层薄薄的白色苔状物,透过它能够隐约看到舌头的质地。然而,当舌苔变得白腻且滑润时,它可能会完全覆盖住舌头,这通常是由痰浊、寒湿等病邪内阻,导致阳气被遏、气机运行不畅所引起的。这类情况常表现为脾胃运化功能减弱,患者可能经常出现食欲不振、腹胀以及怕冷和腹泻等症状。

【苔黄厚腻】

舌苔呈现黄腻且厚实,这通常是由痰热、湿热等病邪内蕴所致,阻碍了腑气的正常通行。此类情况常伴随着肝脾湿热的症状,不仅影响脾胃的升降运动,还会干扰胆汁的正常排泄。患者因此可能出现情绪急躁、口渴、口苦口臭等症状。其中,口臭多因脾胃功能失调、胃火炽盛及消化不良引起;而口苦则多与胆汁排泄紊乱相关。此外,肝脏疾病也可能引发两目干涩、视力减退等眼部问题,因为肝开窍于目。

读完上述内容,大家可以尝试着照镜子观察一下自己的舌头,看看舌色是否呈现正常的淡红色。如果发现自己的舌色异常,你是否能够准确分辨出具体的舌色变化呢?通过细心观察舌象的细微变化,我们可以及时察觉到身体生理功能的状态以及潜在的病理变化。若发现病情较为严重,务必及时就医接受专业治疗。在就诊前,为了避免食物染色影响观察,建议尽量避免食用有颜色的食物。同时,在专业医师的指导下,我们可以制定针对性的健康管理方案,确保自己和家人的健康得到妥善照顾。

相关知识

中医舌诊 从舌头了解你的身体健康

舌诊揭秘:从舌头看出身体信号!

【从舌头看健康状况】

从舌头看健康状况

《中医舌诊》看舌头知健康,九大体质舌诊图,看看你属于哪一种

为何中医看诊都要看下舌头?看舌头状态,可以知道身体是否健康?

中医教你如何从舌头判断健康状况

中医怎么从舌苔判断身体状况

从舌头看体内状态

如何从舌头看宝宝健康状况

网址: 中医舌诊科普:从舌头窥探身体健康状况 https://m.trfsz.com/newsview1089610.html