2020年中医养生入门基础理论

剩余47页未预览,继续预览 vvv

下载文档原格式(ppt原格式,共52页)

合集下载

中医养生小常识100条

中医养生小常识100条中医养生是中华民族的独特财富,在千百年的实践中形成了许多宝贵的经验和理论,被称为中华文化的珍品。

中医养生小常识100条,包括中医养生的基本理论、养生保健方法、饮食调理等方面,是我们日常生活中锻炼身体、养护健康的重要帮手。

在这篇文章中,我们将详细介绍这100条中医养生小常识,希望对大家的健康有所帮助。

一、基本理论1. 讲究四季养生,因时制宜,顺应自然节气的变化,调整生活习惯,以防疾病的侵袭。

2. 保持情绪稳定,不过度悲喜,不过度消极,要能积极面对人生各种不同的挑战。

3. 坚持适度运动,长期保持适度的身体活动,可以增强身体的免疫力,提高生活质量。

4. 讲究合理饮食,养生饮食要注重荤素搭配,不食异物,不偏食,控制饮食量,以达到健康养生的目的。

5. 按摩身体,促进气血流通,以达到舒缓肌肉,消除疲劳,增强身体活力的作用。

二、养生保健方法6. 每天饮水应该足够,平均来说每人一天须喝八杯水左右,以保持身体的水分平衡。

7. 睡眠要充足,成年人一天须睡七到九小时,以保持正常的生理和精神状态。

8. 保持足够的室内外空气流通,清洁环境,以避免空气污染对身体的危害。

9. 讲究心理健康,心理压抑过大会影响身体的各种机能。

人们应该采取相应的方法来缓解自己的压力,如听听轻音乐,散步等。

10. 坚持定期体检,选择合适的检查方法,以及定期随访,对于预防和早期发现疾病非常有帮助。

11. 保持良好的卫生习惯,包括洗手、洗脸、刷牙、清理鼻腔等方面。

12. 戒烟劝酒,烟酒会直接影响身体的健康状况,应该尽量避免或者戒掉这些不良习惯。

13. 外出活动时,要注意保护皮肤,避免晒伤和皮肤老化等状况。

14. 洗脸时应该用温水,不要用太热的水,以免破坏皮肤的屏障。

15. 注意眼健康,长时间看电脑、手机或者其他亮光屏幕对眼睛危害非常大,需要适时休息,避免过度疲劳。

三、饮食调理16. 每天早餐应该吃得丰盈、有营养。

早餐是一天中最重要的一餐,可以补充身体所需的各种营养物质。

中医养生理论基础

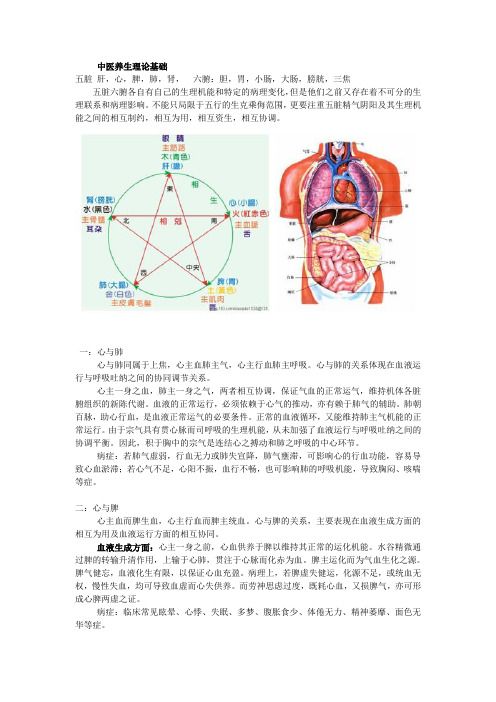

中医养生理论基础五脏肝,心,脾,肺,肾,六腑:胆,胃,小肠,大肠,膀胱,三焦五脏六腑各自有自己的生理机能和特定的病理变化,但是他们之前又存在着不可分的生理联系和病理影响。

不能只局限于五行的生克乘侮范围,更要注重五脏精气阴阳及其生理机能之间的相互制约,相互为用,相互资生,相互协调。

一:心与肺心与肺同属于上焦,心主血肺主气,心主行血肺主呼吸。

心与肺的关系体现在血液运行与呼吸吐纳之间的协同调节关系。

心主一身之血,肺主一身之气,两者相互协调,保证气血的正常运气,维持机体各脏腑组织的新陈代谢。

血液的正常运行,必须依赖于心气的推动,亦有赖于肺气的辅助。

肺朝百脉,助心行血,是血液正常运气的必要条件。

正常的血液循环,又能维持肺主气机能的正常运行。

由于宗气具有贯心脉而司呼吸的生理机能,从未加强了血液运行与呼吸吐纳之间的协调平衡。

因此,积于胸中的宗气是连结心之搏动和肺之呼吸的中心环节。

病症:若肺气虚弱,行血无力或肺失宣降,肺气壅滞,可影响心的行血功能,容易导致心血淤滞;若心气不足,心阳不振,血行不畅,也可影响肺的呼吸机能,导致胸闷、咳喘等症。

二:心与脾心主血而脾生血,心主行血而脾主统血。

心与脾的关系,主要表现在血液生成方面的相互为用及血液运行方面的相互协同。

血液生成方面:心主一身之前,心血供养于脾以维持其正常的运化机能。

水谷精微通过脾的转输升清作用,上输于心肺,贯注于心脉而化赤为血。

脾主运化而为气血生化之源。

脾气健忘,血液化生有限,以保证心血充盈。

病理上,若脾虚失健运,化源不足,或统血无权,慢性失血,均可导致血虚而心失供养。

而劳神思虑过度,既耗心血,又损脾气,亦可形成心脾两虚之证。

病症:临床常见眩晕、心悸、失眠、多梦、腹胀食少、体倦无力、精神萎靡、面色无华等症。

血液运行方面:血液在脉中正常运气,既有赖于心气的推动以维持通畅而不迟缓,又依靠脾气的统摄以使血行脉中而不逸出。

血液能正常运气而不致脱陷妄行,全赖心主行血于脾主统血的协调。

中医养生基础理论整理笔记

中医养生基础理论整理笔记中医养生是中国传统医学的重要组成部分,讲究通过调理身体、养护精神来达到健康长寿的目的。

下面是中医养生的基础理论整理笔记。

1. 阴阳平衡中医养生强调阴阳平衡的重要性。

阴阳是中医哲学的核心概念,代表着事物的相对性和平衡。

身体的健康与疾病往往与阴阳失衡有关。

因此,中医养生倡导在饮食、作息和情绪上注意保持阴阳平衡。

2. 调理气血气血是中医养生中的重要概念,也是维持身体健康的基础。

中医认为气血流通不畅会导致疾病的产生。

因此,中医养生注重通过调理饮食、运动和养生方法来促进气血的流通和平衡。

3. 五行养生五行学说是中医养生的重要理论之一,包括五行相生相克的关系。

中医养生倡导根据五行理论来调理身体,以达到平衡和和谐的状态。

对于不同的体质和状况,采取相应的养生方法可以调理五脏、养护精神。

4. 穴位按摩中医养生中常用的一种方法是穴位按摩,利用手指或特殊工具按摩身体的特定穴位,以调理经络、促进血液循环和气血的流通。

通过按摩穴位可以缓解疲劳、改善睡眠质量、提高免疫力等。

5. 良好的饮食惯中医养生中的饮食惯非常重要。

中医认为不同食物具有不同的属性和作用,因此,通过合理搭配食物、适当进食调理身体,可以保持身体的健康和平衡。

6. 良好的生活惯除了饮食,中医养生还强调良好的生活惯对健康的重要性。

合理安排作息时间、适量运动、注意情绪调节等都是提高养生效果的关键因素。

综上所述,中医养生基于阴阳平衡、气血调理、五行养生、穴位按摩、饮食习惯和生活习惯等基础理论,通过相应的养生方法可达到健康长寿的目的。

养生过程中要注意个体差异,因而需要结合个人体质和状况进行调理和实践。

中医养生学基础知识

中医养生学基础知识内容总览:中医养生基础理论常用养生保健方法一、中医养生基础理论1、中医学概述中医是形成于古代中国历经数千年发展的一门独特的医疗体系,是一种以中医药理论与实践经验为主体,研究人类生命活动中健康与疾病转化规律及其预防、诊断、治疗、康复和保健的传统医学。

2、中医学概念中医学以中国古代阴阳五行说和精气学说作为理论基础,将人体看成是气、形、神的统一体,通过望、闻、问、切,四诊合参的方法,探求病因、病性、病位,分析病机及人体内五脏六腑、经络关节、气血津液的变化,判断邪正消长,进而以辨证论治为原则,制定“汗、吐、下、和、温、清、补、消”等治法,使用中药、针灸、推摩、拔罐、食疗等多种治疗手段,使人体达到阴阳调和而康复。

两千多年前的中医典籍《黄帝内经》奠定了中医学的基础,提出了“治未病”,强调了“防患于未然”的重要性。

治未病:未病先防(一级)已病防变(二级)瘥后防复(三级)3、中医养生学的基础理论哲学基础—阴阳、五行生理基础—藏象、经络、气血精津病理基础—病因(六淫、七情、饮食、劳逸)4、阴阳学说(1)概念:阴阳是对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方的属性的概括。

(2)阴阳的基本特征阳:凡运动的,外在的,上升的,温热的,明亮的,兴奋的。

阴:凡静止的,内在的,下降的,寒冷的,晦暗的,抑制的。

水火者,阴阳之征兆也。

——《素问.阴阳应象大论》5、人体中的阴与阳内与外上与下中医采用阴阳学说解释人体的组织结构、生理功能、病理变化,并指导疾病的诊断、治疗和预防。

6、阴阳学说在中医学中的运用病理:阳胜则热,阴胜则寒,阳虚则寒,阴虚则热望诊:黄、赤为阳,青、白、黑为阴脉诊:浮、数、洪、滑为阳,迟、沉、细、涩为阴7、阴阳交互作用:对立制约、互根互用、阴阳消长、阴阳转化火灭水干8、五行学说世界万物,皆由木、火、土、金、水五行构成,而事物和现象的发展变化,都是这五种物质不断运动和相互作用的结果,自然界的一切事物和现象也都可按照木、火、土、金、水的性质和特点归纳为五个系统或类别。

中医养生学基础理论

A

19

4、用于疾病的诊断

望、闻、问、切,先别阴阳。

八纲辩证:至于病之阴阳,统上 六字而言,所包者广。热者为阳, 实者为阳,在表者为阳;寒者为 阴,虚者为阴,在里者为阴。

A

20

5、用于疾病的治疗——实者泻 之,虚者补之

阴阳偏盛的实证:寒者热之, 热者寒之。

阴阳偏衰的虚证:阳病治阴, 阴病治阳。

A

21

A

6

脏象经络论:五脏所恶,心恶

热,肺恶寒,肝恶风,脾恶湿, 肾恶燥,是谓五恶。

精气神论

体质论

整体论

恒动论

A

7

《素问 四气调神篇》

春三月,此为发陈,天地俱生, 万物以荣。

夜卧早起,广步于庭;被发缓形,

以使志生;生而勿杀,予而勿夺,

赏而勿罚。此春气之应,养生之

道也。逆之则伤肝,夏为寒变,

奉长者少。

A

儒家养生医家养生释家养房事养生推拿按摩养生针灸养生气功养生浴身养生刮痧养生脐疗与养生足心疗法与养生穴位贴敷与养生药物五行论热肺恶寒肝恶风脾恶湿精气神论体质论春三月此为发陈天地俱生万物以荣

中医养生学

A

1

绪论

《素问·四气调神大论》:圣人不 治已病治未病,不治已乱治未乱。 夫病已成而后药之,乱已成而后治 之,批犹渴而穿井,斗而铸锥,不 亦晚乎!

8

夏三月,此为蕃秀,天地气交, 万物花实。

夜卧早起,无厌于曰;使志无怒, 使华英成秀,使气得泄,若所爱 在外。此夏气之应,养生之道也。 逆之则伤心,秋为痎疟,奉收者 少,冬至重病。

A

9

秋三月,此为容平,天气以急, 地气以明。

早卧早起,与鸡俱兴;使志安宁, 以缓秋刑;收敛神气,使秋气平; 无外其志,使肺气清。此秋气之 应,养收之道也。逆之则伤肺, 冬为飧泄,奉藏者少。

中医养生的基本理论

中医养生的基本理论中医养生作为中国传统的保健方法,在现代社会中也受到越来越多的关注。

中医养生的基本理论包括阴阳平衡、五行调和、精气神养护、饮食调理、运动锻炼等多个方面,这些理论都是在多年的实践中形成的,它们能够有效地促进人体健康,让我们一起来了解一下。

阴阳平衡阴阳平衡是中医养生的基础,它是指人体内阴阳两极相互制约、相互促进,形成一种相对平衡的状态。

阴阳平衡不仅体现在人体内部,还体现在人体与自然环境的相互关系中。

如何保持阴阳平衡呢?中医认为,要通过饮食、作息、情志、气功等多种方式,调节阴阳之间的关系。

比如,饮食上要注意清淡、少油腻,避免暴饮暴食;作息上要有规律、有节制,保证充足的睡眠时间;情志要平和、稳定,避免情绪波动过大;气功可以通过练习八段锦、太极拳等养生功法,调节全身的气血流动,达到阴阳平衡的效果。

五行调和五行调和是中医养生的另一个重要理论,五行包括木、火、土、金、水五种元素,它们之间相互制约、相互促进,如果五行间的关系不协调,就会影响人体的健康。

比如,木能生火,火能生土,土能生金,金能生水,水能生木。

而如果五行间的关系失调,比如火劈木,水淹土,就会导致病症发生。

因此,要保持五行间的平衡,就需要注意饮食调理、情志调理、居住环境等方面。

比如,春天应多吃些新鲜的蔬果,以滋润肝木;夏天应多吃些凉性食物,以降低火系;秋天应多吃些甜味食品,以滋润肺金;冬天应多吃些温性肉类,以补益肾水。

精气神养护精气神是中医养生的核心概念,它是人体生命活动所必需的三个元素。

精是人体最基本的物质,它来源于身体内脏器官的功能运作,并通过生殖细胞传递给后代。

气是人体内的能量,它在呼吸、食物消化、血液循环等过程中不断生成,并在全身循环运行。

神是人体精气转化的产物,它贯穿于身体内各个器官和组织中,体现出个体的思维、情感、行为等方面。

如何保持精气神的充沛和健康呢?中医建议,要从饮食、运动、情志调理、气功等方面入手,注意保持身心平衡,避免过度劳累、情绪波动过大等不利因素。

2、中医养生的基本理论

①在体合筋,其华在爪 ②开窍于目 ③肝在志为怒 ④在液为泪 ⑤与夏季相通应

• 5,肝与胆相表里

中医养生学的基本理论

1、致病因素 1外邪(六淫)——风寒暑湿燥火

2内伤(七情)——喜怒忧思悲恐惊 3病理产物——(水湿,痰饮瘀血结石)

中医养生学的基本理论

风寒暑湿燥(热)火邪---

避之有时!

中医理论基础

3、五行的基本内容

木 水 金 土 火

木生火 火生土 土生金 金生水 水生木 木克土 土克水 水克火 火克金 金克木

中医理论基础 五行的特性

• 五行的特性——中国古人在长期的生活和实践中, 对“木、火、土、金、水”五种物质的直观观察 和朴素认识的基础上,进行抽象而逐渐形成理性 概念,是用以识别各种事物的五行属性的基本依 据。其五行特性如下:

1)在体合骨,生髓,其华在发 2)开窍于耳与二阴 3)在志为恐 4)在液为唾 5)与冬气相通应

• 5 .肾与膀胱相表里

中医养生学的基本理论

心包

• 心包,又称“膻中”,是心脏外面的包膜,有保护心肌 正常工作, • 病理上“代心受邪”的作用---<热入心包蒙蔽心包> • 故其生理病理与心脏相类似(参考心脏)。

• 湿邪--自然界中水湿之重浊粘滞趋下之物(长夏多见---阳热下 降,水气上升,氤氲熏蒸,居处潮湿,淋雨涉水,易伤脾 • 湿邪性质与致病特点-1湿为阴邪,易阻滞气机;损伤阳气--阻经络脾胃(痛胀闷泄 水肿) 2湿性重浊--困重秽浊; 3湿性粘滞—缠绵难愈 4湿性趋下,易袭阴位—下肢肿淋泄带下湿疹

中医理论基础

1、阴阳五行---概要

木 水 金 火 土

中医理论基础

• 图中黑白二色,代表阴阳两方、天地两部, 黑白两方的界限就是分天地阴阳的人部。 白中黑点,表示阳中有阴;黑中白点,表 示阴中有阳。

中医养生基础知识(精选)

中医养生基础知识中医养生,既是保持身体健康的方式,也是一种生活态度。

中医养生注重调整身体的阴阳平衡,保持人体机能的正常运转。

下面将介绍中医养生的一些基础知识,帮助您更好地了解和实践中医养生的方法和原理。

一、阴阳平衡与养生在中医理论中,阴阳是指一切事物的两个相对而又互相依赖的方面。

人体内部也存在着阴阳的相互调和关系。

阴阳平衡是保持健康的基础之一。

1. 调养阴阳平衡中医养生的关键在于调养阴阳平衡。

通过饮食、运动和调整生活方式来达到阴阳平衡的目标。

饮食方面,酸甘淡咸辛是中医养生中的五味。

合理搭配五味可以平衡阴阳。

运动方面,根据个人体质和实际情况选择适合自己的运动方式,如太极拳、气功等。

2. 注意阴阳失衡的症状阴阳失衡可能会导致各种疾病和不适。

如阴虚火旺会引发口干、咽干、烦躁等症状;阳虚则会表现为畏寒、乏力、腰膝酸软等。

了解和注意这些症状可以及早采取措施进行调理。

二、中医养生与四季中医学认为,人体与自然界的四季变化密切相关,并提出了四季养生的方法和原则。

1. 春季养生春季是生机勃发的季节,气温逐渐回暖。

中医养生建议春季多食用一些新鲜蔬菜和水果,以补充体内的营养和水分。

此外,适当运动可以增强体质,预防春季容易出现的上火和过敏等问题。

2. 夏季养生夏季气温高,人体容易出现疲倦、口渴、食欲不振等问题。

中医养生强调多喝水、保持室内通风,注意饮食清淡,避免暴饮暴食。

此外,夏季运动要避免阳光暴晒,选择清晨或傍晚时段进行。

3. 秋季养生秋季是收获的季节,人体的新陈代谢开始减缓。

中医养生建议秋季适量食用一些滋阴润燥的食物,如银耳、百合等,以滋养身体。

此外,适度参与户外活动,呼吸新鲜空气也有助于健康。

4. 冬季养生冬季寒冷干燥,易导致体内阳气不足。

中医养生鼓励人们多吃一些温热的食物,如姜、高梁等,以补充能量和暖身。

此外,冬季养生还要注意保暖,避免体温过低对身体造成的不适。

三、中医养生与情绪调节中医学认为,情绪与健康密切相关。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。 一、中医学的基本特点

整体观念 辨证论治

中医学基础理论

中医涉及的具体理论范围非常广泛, 其中包括阴阳学、五行学、脏(臧)象 学、经络学说等。这几种学说是中医诊 病、治病、用药及辩证论治的基础理论。

是以完整统一,人与天地相应,与和 谐自然环境是一个整体,预防胜于治疗, 防患于未然,从而达到阴阳平衡、标本 兼治的目的。

七情与内脏精气的关系

• 肝在志为怒 • 心在志为喜 • 脾在志为思 • 肺在志为悲忧 • 肾在志为惊恐

气血是五脏和情志 活动的物质基础

人有五脏化五气,以生喜怒悲忧恐。

六邪与七情

20

七情内伤的致病特点

• 直接伤及内脏 1.七情损伤相应之脏 过怒伤肝 过喜伤心 过思伤脾 过悲伤肺 过恐伤肾 2.七情首先影响心神

闻诊:听病 人的语言、 呼吸等声音

闻

闻诊:嗅病 人发出的异 常气味等

望

四诊

切

望诊:指观察病人的神、 色、形、态、舌象及排 出物等以断病。

问诊:询问病人的有 关病情资料,如病史、 自觉症状等以断病。

问

切诊:脉诊和按诊。通过切脉和触按病人有关部位以断病。

五行说学

五行,是指金、木、水、火、土五类物质的运动。

癫狂、痴呆、健忘、昏迷等症, • 分别选用: • 酸枣仁(养心安神) • 远志(宁心安神) • 朱砂(镇惊安神)等可减轻或消除上述各症,使其归心经。

补其不足——“虚者补之” 归纳药物性能

寒凉,滋润

阴 阳

味酸、苦、咸

属 温热,燥烈 性

味辛、甘、淡

作用敛降-阴 -作用升散-阳

中医四诊 望、闻、问、切

“水曰润下”——寒凉、滋润、向下 “火曰炎上”——温热、升腾、向上 “木曰曲直”——生长、升发、条达、舒畅 “金曰从革”——肃杀、潜降、收敛 “土爰稼樯”——生化、承载、受纳

中医七情

七情内伤

• 七情——即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种正常的情 志活动,是人体的生理和心理活动对外界环境刺激的不 同反应。

23

中医六邪

自然界六气过多---(六邪/六淫)

• 六淫——指风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪。

• 六气——指风、寒、暑、湿、燥、火六种正常的自然界气 候变化。

• 六淫产生的因素: • 气候变化异常,超过机体正常的适应范围。 • 机体适应能力低下,不能适应正常的气候变化

六邪与七情

25

• 外感性——多从肌表、口鼻侵入人体而发病。 • 季节性——致病有明显的季节性。 • 地区性——致病常与生活工作的区域环境密切相关。 • 相兼性——既可单独侵犯人体发病,又可两种以上同

• 七情辩证: 是以精神活动之喜、怒、忧、思、悲、恐、惊为依据的一种辩证方。

• 治疗八法要则:汗法、吐法、下法、和法、温法、清法、补法、消法

阴阳关系

二、阴阳在中医学中的应用

下

阳 表

内

背

阴

说明人体的组织结构

肾五 脏

六腑 心

阴

肝

脾

阳

肺

阴阳生理

人体的正常生命活动,是阴阳两个方面保 持着对立统一的协调关系的结果 物质——阴 功能——阳

五味的作用

• 酸能养筋 ——筋柔韧、有弹性 • 苦能滋血——血运行流畅 • 甘能滋肉——肌肤、肌肉紧实 • 辛能滋气——气更加顺畅 • 咸能滋骨——滋养骨头

归经

归,即归属,指药物作用的归属; 经,即人体的脏腑经络。 归经,即药物作用的定位。就是把药物的作用与人体的脏腑经络密切联系起来,以 说明药物作用对机体某部分的选择性,从而为临床辩证用药提供依据。

抗生素、环境污染)。 3、五脏机制有异常迹象(血糖高、血压高、尿酸高、血脂高)。 4、免疫力增强与疾病或病变细胞对抗时。 5、以前发生的内伤、运动伤害、车祸伤害。

五行与五脏 •木-生长、生法、柔和——肝 •火-温热、升腾、明亮——心 •土-生化、承载、受纳——脾 •金-清洁、清肃、收敛——肺 •水-寒凉、滋润、向下——肾

3、佐药:

意义一是为佐助药,协助君药、臣药加强治疗作用,或直接治疗次要兼证的药物,二是为 佐制药,用以消除或减缓君药、臣药的毒性或烈性的药物,三是为反佐药,即根据病情需 要,使用与君药药性相反而又能在治疗中起相成作用的药物。

4、使药:

意义一是引经药,引方中诸药直达病所的药物,二是调和药,即调和诸药的作用,使其合力祛邪。

• 《五行学说》: 是以五种物质的功能属性来归纳事物或现象的属 性,并以五者之间的相互滋生、相互制约来论述 和推演事物或现象之间的相互关系及运动变 化规律。

• 五行:就是木、火、土、金、水,代表五种属性,是抽象概念。

• 五脏:在中医里,用五行描述人体五脏系统(肝心脾肺肾)的功能和关系是 个功能概念(称为藏象),并不限于具体的解剖上

仙茅等.

(阳)热性药物: 人有大寒,因用热药。冰寒禁锢之地,非熊熊烈火无以消其阴翳。人体五脏六腑皆可有寒邪停 留,但在脾肾两脏更为常见。

• 热性药举例 :1 附子、干姜、肉桂

寒性药物: (阴) 药性有寒,以泻人体火热之邪。烈日炎炎,火邪可从外而侵袭;烦怒焦躁,火邪可内生于五脏; 膏梁厚味,火邪可积于六腑。寒性药举例 :大黄、黄连、石膏

时侵犯人体而致病。

六邪与七情

26

中医辩证

• 八纲辩证:(阴、阳)(表、里)(寒、热)(虚、实)

• 六经辩证:是外感疾病的一种辩证方法,包括:三阴、三阳六种症候

• 气血津液辩证:是以气、血、津液失调所致病变为主要内容的一种辩证方法。

• 六淫辩证:是一般外感发病的一种辩证方法,是以自然界的六气。(风、寒、 暑、湿、燥、火)

——情志之伤,虽五脏各有所属,然求其所由,则无不从心而发。 3.数情交织,多伤心肝脾。 4.易损伤潜病之脏腑。

六邪与七情

21

• 影响脏腑气机 怒则气上:过度愤怒,使肝气横逆上冲——头胀头痛、甚则呕血、昏厥。 喜则气缓:过喜使心气涣散,神不守舍——精神不集中,甚则失神狂乱。 悲则气消:过度悲忧,损伤肺气——精神萎靡,气短乏力。 恐则气下:恐惧过度,使肾气不固,气泄于下—二便失禁甚则遗精,昏厥。 惊则气乱:突然受惊,使心气紊乱——心悸,惊恐不安。 思则气结:思虑过度,使脾气郁结——脘腹胀满,纳呆便溏。

(5)瞑眩反应有可能多次出现,具有由重到轻的特点. 瞑眩反应是 机体即将恢复健康的重要标志。一旦瞑眩反应消失,机体也将 完全恢复健康。

(6)根据瞑眩反应还可能诊断出机体潜在的病变。

三、什么情况下容易感受到瞑眩反应

1、过敏性体质。 2、体内化学物质积累过多(如药品、食物中农药、人工添加剂、饲料中的荷尔蒙、

六邪与七情

22

• 多发为情志病

①如郁证、癫、狂等。 ②如胸痹、真心痛、眩晕等身心疾病。 ③其它原因所致但具有情志异常表现的病证,如消渴、恶性肿瘤、慢性肝

胆疾病等。

• 七情变化影响病情

1. 情绪积极乐观,七情反应适当则有利于疾病康复。 2. 情绪消沉,悲观失望,或七情异常波动,可使病情加重或恶化。

六邪与七情

五脏与六腑的关系

心——脉——舌 肝——筋——眼 脾——肉——口 肺——皮——鼻 肾——骨——耳

与小肠相表里 与胆相表里 与胃相表里 与大肠相表里 与—暴发火眼——宜清肝

肺和大肠相表里,肺热咳,可用泻大肠火的治法 来达到清肺热的目的

奇经八脉

• 奇经八脉:

• 是指十二经脉之外的八条经脉,包括任脉、督脉、冲脉、带脉、 阴挢脉、阳骄脉、阴维脉、阳维脉。

定义: 中药作用归属、趋向于某脏腑、经 络或特定部位等的定位、定向理论。

配伍原则

——君、臣、佐、使

1、君药:

即在处方中对处方的主证或主病起主要治疗作用的药物。它体现了处方的主攻方向,其药力居方中之首, 是组方中不可缺少的药物。

2、臣药:

意义一是辅助君药加强治疗主病和主证的药物,二是针对兼病或兼证起治疗作用的药物。

• 凉性药物(阴) • 气有小寒,谓之性凉。凡热不甚,用寒则伤正者,凉药之所为也。风热之袭表,则需凉散;阴

血损而燥热生,则宜凉润;凡血有热,不宜寒冰太过,常用凉血。薄荷、麦冬、丹参 、荔枝 草、一点红、小蓟

•脏象学说

• 所谓脏象学说,即论述人体脏腑各自的生理功能,病理变化及其相 互关系的学说。、

• 它既是中医辨证论治的理论基础,又是中药归经的理论基础。 • 如心主神志的生理功能出现异常,即可导致失眠、多梦、神志不宁、

气——阳

血——阴

“阴平阳秘,精神乃治;阴阳离决,精气

乃绝。”

上热下寒

• 有一种病有意思,上面口舌生疮,咽干鼻干,下面 却腰冷疼痛,小便清长。

• 上面一团火,下面一盆冰。中医称为“上热下寒”。 上面的火,原本该在下面;但是由于下面寒邪盘踞, 把异己的、虚弱的阳气赶了出来,阳气无家可归, 浮游于上,才出现了上面的火象。肉桂的作用,就 在于入下焦温散寒邪,让阳气来复。中医形象的将 肉桂这一功效称为“引火归源”。

瞑眩反应

• 医学界经过研究和试验证明:服用任何功能性保健食品都会有或 多或少的“不良反应”,就是很多人所说的“调整反应”或“好 转反应”或“整健反应”,中医称为“瞑眩反应”。

• “瞑眩反应”并不是副作用,这是对人体各个器官进行有效调

节所 产生的一种现象,有20%的人会感觉到。

中医讲“不起暝眩,症状不愈”秘玄哦能够程度 反应是病情好转时必然和暂时反应,不少中草药 和保健品,都有不同程度的秘玄反应,是迈向健

康的关键一步,也是必然的一步。

二、瞑眩反应的特点?

(1)瞑眩反应是机体自我修复过程中的一种表现。 (2)瞑眩反应是暂时性的,不是每一个人都会发生。 (3)瞑眩作用因人而异,症状、持续时间、程度完全依个人体质及

病症不同而异。 (4)瞑眩反应代表着机体的阳气正在努力工作,也就是正在重新建

立正常的平衡秩序的过程。因此瞑眩反应的出现,没有害怕的 必要。

相关知识

2020年中医养生入门基础理论

中医身体养生基础理论

中医心理学基础理论

2020年传统师承出师考试中医基础理论考点练习(含解析)

中医基础理论

《中医基础理论》完整版电子书

瑜伽养生与中国传统养生的理论基础

再论中医心理学基础理论框架

简述中医食疗与健康养生的理论基础。

中医养生的基础理论知识有哪些呢

网址: 2020年中医养生入门基础理论 https://m.trfsz.com/newsview1249756.html