从佛学看《空腹禅修》的力量与疾病防治

01空腹禅修的力量

▣ 禅修体验与意义

在探讨《空腹禅修》的深远意义时,我们不得不提及佛学视角下的解读。这一修行方法不仅是一种身体的锻炼,更是一种心灵的洗礼。通过摒弃杂念,专注于呼吸与身体的感觉,《空腹禅修》不仅锻炼身体,更能洗礼心灵,让求道者达到宁静,并开启智慧。 而在这个过程中,观世音菩萨心咒的吟唱,如同一道清泉,滋润着我们的心灵,引领我们走向更深的禅修境界。

随着一年一度的《空腹禅修》落地班在7月的临近,不少朋友开始探寻这一修行方法的奥秘,以及它如何助力化解疾病。事实上,《空腹禅修》正是融合了儒释道三家的智慧,通过体验式修行来矫正现代人因生活方式不当而引发的身心疾病。值得一提的是,众多宗教领袖都深谙治病之道。接下来,我们将从佛学的视角,一同探寻疾病的根源。

▣ 疾病根源与防治

在佛说医经中,人身被描述为拥有四种基本病态:地、水、火、风。这些病态相互影响,从而引发四百四十四种疾病。具体来说,土属性对应身体,水属性关联口部,火属性与眼部相连,而风属性则与耳部相关。当火气过少而寒气过多时,会导致眼睛昏暗。同样,随着季节的变化,寒、风、热的状态也会有所不同:春季一月至三月寒气较多,夏季四月至六月风多,秋季七月至九月热多,而冬季十月至十二月则同时存在风和寒。这些变化是由于万物生长、阴阳交合等自然规律所导致的。在三个月份(三月、四月、五月等)中,人们可以平躺休息,因为风多导致身体放松;而在其他月份(八月、九月等),由于寒气较多,人们则容易蜷缩身体,难以安卧。

佛学认为,人间疾病源于四类基本病态:地、水、火、风,及其相互作用引发的多种疾病,内外因缘共同影响健康。了解季节变化对身体与饮食的影响,能够更好预防疾病,遵循健康生活方式。此外,应避免不良饮食习惯与行为,才能实现延长寿命与健康生活。

春季三个月,由于寒气的影响,不适宜食用麦和豆,而应该选择粳米和醍醐等温热食物。夏季三个月,风多且盛,此时不宜食用芋、豆、麦,而推荐食用粳米、乳和酪。秋季三个月,热气较重,此时应避免食用粳米和醍醐,转而选择细米、麨、蜜、稻和黍。冬季三个月,风寒交织,人体阳气旺盛,适宜食用粳米、胡豆、羹和醍醐。

此外,人们的睡眠也受到季节和天气的影响。有时在风中醒来,有时又消失在风中;有时因火气而醒,有时又因火气而眠;有时因寒气而醒,有时寒气又自行消解。

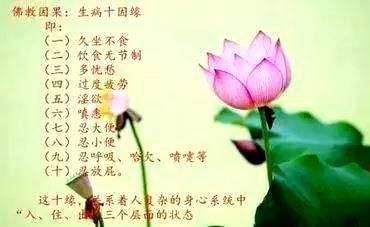

同时,人们得病也有其内在原因,被称为“十因缘”。它们包括久坐不动、饮食不规律、情绪忧愁、过度疲劳、放纵情欲、愤怒、忍大便、忍小便,以及抑制自然的风气。这些因素都可能导致人们生病。佛言:“有九种因缘,会导致人的寿命非自然终结:一是不应进食而进食,二是不知节制地进食,三是不习惯当地的饮食,四是不待食物消化就再次进食,五是大小便及呕吐时未能及时处理,六是违反戒律,七是亲近恶知识,八是在不适宜的时候和地点行事,九是可避免的灾祸未能避免。这九种因缘,都会导致人的寿命非自然终结。”

相关知识

佛教禅修与身心医学

禅修与中医治病机理解析

佛教禅定与养生

初学禅修感悟:禅修的作用和意义

禅修治病与恢复健康

佛教是如何看待疾病的

禅修与养生——什么是经行?

佛教的禅修方法及目的

禅修与养生:揭秘古代高僧的静心养生哲学

【养生篇】“空腹禅”中的健康养生之道——病分三类

网址: 从佛学看《空腹禅修》的力量与疾病防治 https://m.trfsz.com/newsview1249878.html