春捂秋冻,不生杂病!“春捂”该怎么“捂”?“捂”到啥时候?

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,仅供大家参考。文末已标注文献来源,为了方便大家阅读理解。部分故事情节存在虚构成分,意在科普健康知识,如有身体不适请线下就医。别忘了点赞转发给家人朋友,喜欢的朋友可以关注一下!每天分享健康小知识,做您的线上专属医师!

别急着换春装,小心感冒找上门!

冬天刚过,太阳一露头,公园里的爷爷奶奶们立马脱掉厚外套,换上了单衣;年轻人早就按捺不住,短袖短裙纷纷登场。可没过两天,气温又突然“倒车”,冷风嗖嗖地刮,人们又开始咳嗽、流鼻涕,甚至高烧不退。

这时候,家里的长辈总会念叨一句老话:“春捂秋冻,不生杂病。” 秋冻大家都懂,适当挨点凉,提高耐寒能力,可这春捂,到底该怎么“捂”?“捂”到啥时候?

今天,作为一名临床医生,我就来和大家聊聊这个看似简单却充满学问的健康知识。

前两天门诊来了一位年轻姑娘,二十七八岁的样子,穿着单薄,脸色却不太好看。她一坐下就皱着眉头说:“医生,我这几天老是头晕、乏力,还总感觉冷,晚上还出虚汗,嗓子也不舒服……”

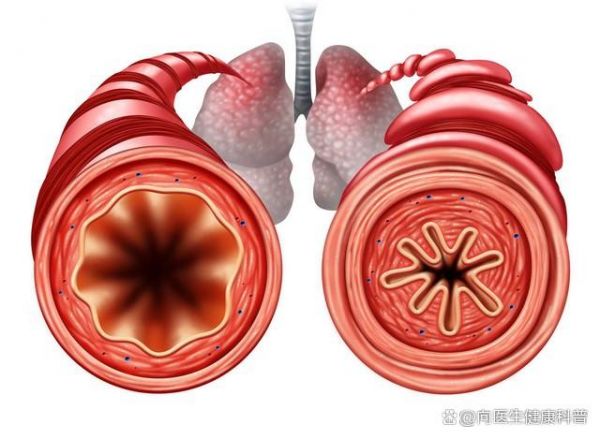

一问才知道,她前几天看到天气预报说气温回升,立马换上了春装,结果当天傍晚冷风一吹,第二天早上就开始不舒服了。检查后发现,她的免疫力下降,引发了病毒性感冒,还伴有轻微的支气管炎。

这就是典型的“春捂不到位”导致的健康问题。很多人以为春天一回暖就可以立刻脱掉厚衣服,殊不知,这时候气温变化大,早晚温差可达10℃以上,寒气最容易趁虚而入,导致免疫力下降,感冒、咳嗽、甚至关节疼痛都找上门。

为什么春天不能急着脱衣?这可不是老一辈的“迷信”,而是有生理学依据的。

1. 体温调节系统还没完全适应

冬天里,人体的血管长期处于收缩状态,以减少热量散失。一到春天,外界温度变化不稳定,血管扩张和收缩的调节能力还没完全恢复,如果突然受寒,就容易出现血流不畅,使得免疫系统变弱,病毒、细菌趁机作乱。

2. 早晚温差大,冷空气是隐形杀手

春天的气温变化无常,尤其是早晨和晚上,冷空气仍然活跃。如果白天穿得太少,到了晚上寒气侵袭,感冒、鼻炎、支气管炎、甚至心脑血管疾病的风险都会增加。

3. 免疫系统还处在“冬眠”状态

冬天人体的免疫系统相对较低,到了春天,它还需要一段时间来恢复。如果突然受寒,免疫力下降,感冒、流感、支气管炎,甚至过敏性疾病都会容易发生。

“春捂”到底该怎么捂?牢记这几点

1. 气温低于15℃,别急着脱冬装

春天的气温稳定在15℃以上,并且持续一周,才可以适当减少衣物。在这之前,早晚还是要注意保暖,特别是脖子、背部和脚部,这几个部位受凉最容易影响全身健康。

2. 早晚温差超7℃,捂一捂更健康

如果白天和夜晚的温差超过7℃,那就要特别注意“春捂”。可以采用**“洋葱式穿衣法”**,早晚多穿一层,中午热了再适当脱掉,避免忽冷忽热。

3. 重点保护好“三暖”部位

背暖:背部保暖可以减少感冒和呼吸道感染,尤其是老人和孩子,背部受凉会影响肺部功能。

腹暖:肚子冷容易引起胃肠痉挛,导致腹泻、消化不良,甚至胃痛。

脚暖:脚部是阳气汇聚的地方,受凉会影响全身血液循环,很多风湿病、关节炎都是因为脚受凉引起的。

4. 这些人群更需要“春捂”

老年人:血管弹性下降,受寒容易引发心脑血管疾病。

儿童:抵抗力低,忽冷忽热容易生病。

慢性病患者:高血压、糖尿病、风湿病患者更需要注意保暖,避免病情加重。

春天养生,除了“捂”还该做点啥?

1. 适量运动,别太剧烈

春天适合散步、慢跑、太极等温和运动,不要一上来就大汗淋漓,出汗太多反而会让身体更容易受凉。

2. 饮食清淡,少油腻

春天肝火旺,容易上火,可以多吃绿叶蔬菜、豆制品、红枣、枸杞,少吃油炸、辛辣的食物,避免加重身体的负担。

3. 规律作息,减少熬夜

春天天气变化大,身体需要时间调节,早睡早起能帮助身体更快适应季节变化,增强免疫力。

当然,捂得太过也不行。有些人怕冷,春天穿得比冬天还厚,结果导致出汗过多,湿气积聚,甚至引发湿疹、头晕、疲劳等“春捂病”。所以,春捂不是让你把自己裹成粽子,而是根据温度变化,适当调整衣物,让身体慢慢适应春天的节奏。

春天是万物复苏的季节,也是身体调整的关键期。懂得如何正确“春捂”,不仅能减少感冒,还能为一整年的健康打下基础。别让一时的“大意”换来一整季的病痛,聪明的人,都会捂得刚刚好。

参考文献

国家卫生健康委员会《春季健康养生指南》

中国疾病预防控制中心《季节交替时节感冒的预防与控制》

世界卫生组织(WHO)《人体免疫系统与气温变化的关系》

相关知识

每天学点健康:怎样做好春捂秋冻中的“春捂”

「春捂」不是捂全身!这两个部位捂太热,反而易生病

【健康】春捂秋冻,不生杂病!除了会捂,还要养护脾脏

清明后不适宜春捂游泳

【健康】“春捂秋冻”的正确方法,不看一定后悔!

你知道春捂要捂住哪些部位吗?

春捂好4个位置能防病保健

春捂秋冻的真实含义 谨防秋季养生误区

春捂防寒邪 重点关注的部位

夏天感冒发烧 不能盲目乱捂汗

网址: 春捂秋冻,不生杂病!“春捂”该怎么“捂”?“捂”到啥时候? https://m.trfsz.com/newsview1253878.html