以史鉴今|起源秦汉,传承千年:膏方历史的那些事儿

膏方,属于中医“丸、散、膏、丹、酒、露、汤、锭”八种剂型之一,是千百年来中国传统的养生之法,具有扶正补虚、防病治病的滋养作用。

“膏”字从“肉”,本义指的是动物的脂肪,现代泛指浓稠的膏状物。

在中药制剂中,将中药加工制成像动物油脂一样细腻稠厚的半流体状物称为“膏剂”。

膏剂又分为外敷膏剂和内服膏剂。

外用膏剂:属于中医外治法的一种,通称为“膏药”,分为软膏和硬膏。

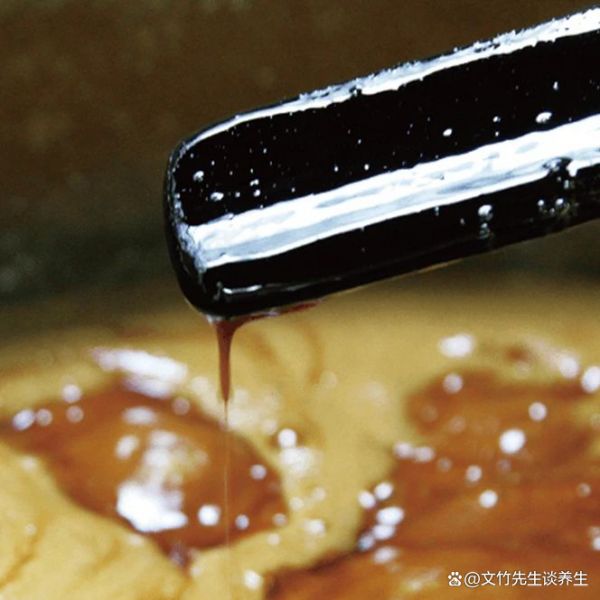

内服膏剂:分为流浸膏、浸膏、煎膏等,是将药物加热煎煮后,除去药渣,再用微火浓缩,加入冰糖或蜂蜜制成。

膏方历史悠久,千百年来为中医名家所继承与发展。其中尤其以内服膏方的口感好、营养丰富,故养生调理作用更佳,更为大众人群所接受。

内服膏方又称“膏滋”。下面我们通过总结历代膏方特色,帮助大家充分认识膏方的历史与发展。

1

秦汉时期:最早以治病为主

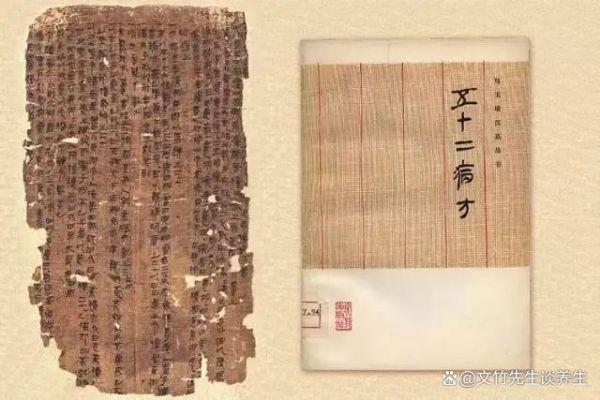

以水一斗,煮胶一参、米一升,熟而啜之,夕毋食。

——《五十二病方》

膏方的源头可追溯至《五十二病方》,书中记载有膏剂三十余方。此时虽然还没有以“膏”命名,但已经可以视为是文献中记载最早的内服膏方。

最初的膏方其实指的是外用的膏药,而内用的则称为“煎”。如《金匮要略》中提到的大乌头煎、猪膏发煎等,做法已经跟现代的膏方十分接近。

而且当时的内服膏方的作用主要用来治病的,并非滋补。

2

南北朝:制膏工艺雏形期

在《本草经集注》中,陶弘景十分详细地记载了膏药的制作说明,他提出用治病需求来确定使用剂型和给药途径的理论:

首先,尽量浸取药物的有效成分;

其次,煎煮时间要长;

最后,需使用猪脂作为收膏剂。

浸泡、煎煮、收膏,虽然步骤尚简,但已经为现代制膏工艺奠定了基础。

3

唐宋时期:由治疗转向滋补

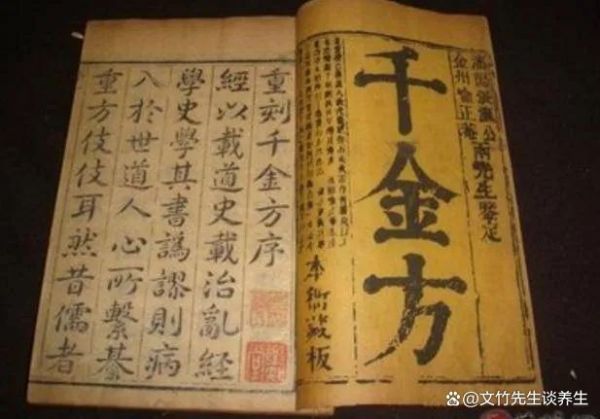

到了唐代,官方开始重视并且组织编写医方药书,使膏方的加工和应用得到发展。

此时膏方的作用已逐渐由治疗转向滋补、强身、养生,并开始以“煎”命名。

如《千金方》中的苏子煎、《千金要方》中的五物甘草生摩膏,均被用作滋补强身的膏剂,基本上和现代的膏方极为相似。

宋金元时期,膏方的命名逐渐由“煎”向“膏”过渡,无论是滋补还是治疗,膏和煎已经不会刻意区分。此时用途更加广泛,并以内服为主。

如《洪氏集验方》中收录的琼玉膏、宋代的《太平惠民和剂局方》中收录的助胃膏、钓藤膏等都是内服的膏方。

4

明清时期:膏方开始盛行

明清时期,膏方已经进入成熟的阶段,具体表现为膏方的命名正规、制作规范。

此时“膏”已专指滋补类方剂,医家大多注重使用“血肉有情之物”来调补身体,并认为其能“延年益寿”。自此,膏方得到了迅速的发展,临床运用也更加宽泛。

明代膏方在诸多经典中均有记载,如洪基《摄生总要》的龟鹿二仙膏,方中仅由龟甲、鹿角、党参、枸杞子四味药组成,有益气血,补精髓的功效。

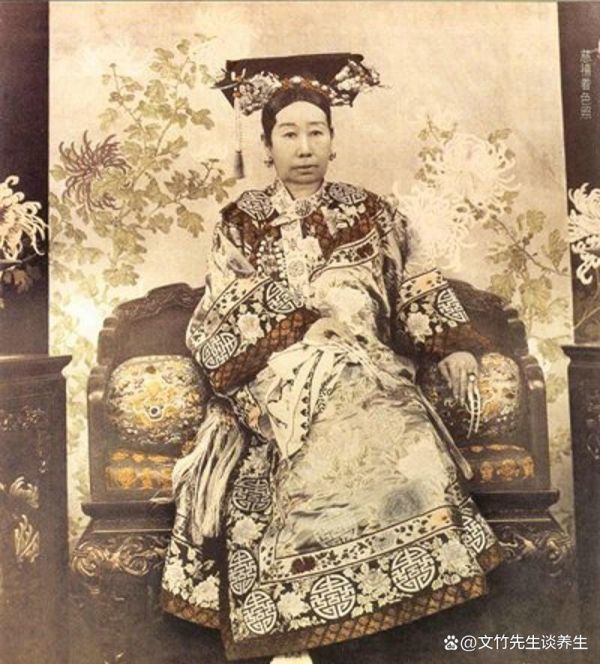

到了清代,上至宫廷,下至民间,使用膏方补养的风气已然盛行于世。如光绪31年时,慈禧太后因目疾久发不愈。御医就曾4次为其熬制明目延龄膏进行调理。

晚清时期,膏方的组成逐渐复杂,如《张聿青医案》的膏方专卷中,膏方的用药已经有二、三十味。收膏时常添加阿胶、鹿角胶等,并强调辨证论治。

由此看出,当时膏方的盛行和医家对其重视的程度,为膏方的发展起到了重要作用。

5

近现代:膏方发展为滋补首选

古代膏方目的单纯,药味简单,可做为配药药对或者基础药使用。

而现代膏方从立方开始就有讲究,重视脉案书写与辨证立法,更为注重体质差异来量体用药,重视调畅气血阴阳、以平为期。

尤其在条状膏与袋装膏的出现,让膏方更加方便服用,为膏方开启了新的里程碑。

近年来,膏方的研制以及运用得到较大的发展,膏方数量迅速增加,加之人们的健康需求日益强烈,越来越多的人们选择了请中医专家为自己量身定制膏方。

因此,服用膏方调理治病的方式也逐渐成为健康养生的新风尚。

历史沉淀

膏方的发展价值

纵观中医膏方的发展历史,名称由变化到统一,用法由外用到内服,应用范围由治疗到补益,生产工艺由探索到技术革新。

发展历程的逐渐成熟,足以看出几千年来的历史沉淀。让大众对膏方的价值有了认可,才能推进膏方的发展与进步。

随着养生观念的逐步加强,越来越多的人通过服用扶正补虚、巩固正气、防微杜渐。因人、因地、因时制宜,相信膏方能在滋补养生与调理体质方面起到其独特的作用。

相关知识

探秘潮汕功夫茶:历史渊源、品鉴技巧与文化传承

武陟油茶:历史悠久 香飘千载

安化黑茶:千年传承,品味历史与健康的交融

穿越三千年醇香,西安黄桂稠酒:历史的味道,今日的传承!

中国传统小吃介绍 有哪些传承了千年的小吃

腊八节的起源与历史

甜糯米酒身后竟蕴藏了传承数千年的历史文化

自信阳江 辉煌历史|阳江历史文化行

拔罐古法:传承千年的养生秘术

膏方的起源与发展 汉唐时期就已流行

网址: 以史鉴今|起源秦汉,传承千年:膏方历史的那些事儿 https://m.trfsz.com/newsview1270236.html