通心络《专家共识》开创中医药防治冠心病新局面

冠心病由于其发病率高、死亡率高,严重危害人类的生命健康。在过去的几十年里,随着科技的发展,冠心病领域的诊疗技术和治疗手段进展迅速,为临床治疗提供了更多的选择。然而,尽管在标准化西药治疗和血运重建的基础上,临床仍存在因微血管功能障碍等带来的慢血流、无复流及再灌注损伤等残余心血管风险问题。

在“中西医并重”的国家战略指导下,中医药“治已病”、“防未病”的重要性日益凸显,在心血管疾病防治中显示出了不可或缺的作用。作为防治心血管疾病的代表性基础药物,近年来,通心络治疗冠心病的一系列临床研究结果陆续发布,通过现代医学方法验证了通心络在冠心病治疗中的显著疗效, 这与其有效改善微血管功能、解除冠脉痉挛等作用机制密不可分。

日前,严格按照国际共识标准(ESC指南证据分级与推荐标准)制定的通络药物专家共识——《通心络防治冠心病临床应用中国专家共识》(以下简称《共识》)在第二十七届中国医师协会介入心脏病学大会(CCIF 2024)暨第十三届中国胸痛中心大会(CCPCC 2024)期间正式发布。该《共识》一经发布,得到了行业内的广泛关注,也为进一步明确通心络在冠心病治疗中的适用人群及证据强度,更好地指导和发挥通心络在冠心病患者中的临床应用价值提供了明确指导。

本期,医脉通对话《共识》专家组成员上海市第十人民医院徐亚伟教授、天津市胸科医院丛洪良教授、河南中医药大学第一附属医院朱明军教授和海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)梁春教授,从冠心病治疗临床未被满足的治疗需求出发,分享中西医结合治疗冠心病的重大突破,解析《共识》内容及亮点,并对中医药未来前景进行展望。

徐亚伟教授:以证据为导向,通心络高质量循证证据推进中西医结合发展

根据《中国心血管健康与疾病报告2022》推算,我国冠心病患者达1139万人,且冠心病死亡率仍呈现持续上升趋势,带来了沉重的公共卫生和经济负担。徐亚伟教授表示,我国正“跑步”进入老龄化社会,在此背景下,对于冠心病积极采取有效的急救、综合治疗、二级预防及康复措施都显得尤为重要。

“以证据为导向的医疗时代已经到来,中医药的发展也必须有循证支撑。在此方面,通心络通过CTS-AMI研究、CAPITAL研究等系列研究走出了一条光明大道,其研究结果不仅在世界范围内获得了高度肯定,同时,作为成功的例证推进了中西医结合发展。”徐亚伟教授表示,在现有常规治疗基础上联合通心络“协同作战”,可起到1+1>2的作用。通心络从急救到二级预防和康复治疗全链条、全生命周期诠释了健康管理理念,在心脑血管病治疗中具有重要地位。

CTS-AMI研究:显著降低心脑血管事件发生风险,通心络为临床治疗提供新的视角和建议

中国医学科学院阜外医院杨跃进教授团队开展的“中国通心络治疗急性心肌梗死心肌保护研究”(CTS-AMI研究)是一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照临床试验,在我国124个临床中心纳入发病24小时内的ST段抬高型心肌梗死(STEMI)成人患者3797例,最终3777例被纳入主要分析。研究结果显示,在指南推荐的治疗基础上,通心络组显著降低30天主要不良心脑血管事件(MACCEs)风险36%,降低心血管死亡风险30%,降低再次心梗风险65%;治疗1年时,通心络组显著降低MACCEs风险36%,降低心血管死亡风险27%,降低再次心梗风险74%,降低卒中风险56%。

CTS-AMI研究带来的突破,不仅体现在其符合现代循证医学的研究标准,更表现在研究成果突出和深远意义。研究为中西医结合找到了最佳结合点,也为中药救治急性心梗开辟了新路径。随着CTS-AMI研究在《JAMA》杂志的重磅刊出,CTS-AMI研究也成为了首个问鼎《JAMA》主刊的中成药随机对照试验,并入选2023中国心血管病学领域十大亮点。

心、脑血管疾病的发生发展在病理层面具有相似性,包括内皮功能损伤、炎症反应和应激等。CTS-AMI研究显示,通心络不仅可以有效降低再梗发生风险, 而且还可以有效降低脑卒中发生风险,为临床医生提供了一个全新的视角和建议。

CAPITAL研究:通心络可有效延缓IMT增厚,缩小斑块体积,《共识》认定其为A级证据

动脉粥样硬化斑块是冠心病主要的病理基础,针对动脉粥样硬化进行抑制和干预,对冠心病进展的整体控制具有重要意义。由山东大学齐鲁医院张运院士牵头开展的一项应用通心络干预颈动脉斑块的前瞻性、随机、双盲、安慰剂对照、多中心临床研究(CAPITAL研究)已于2019年在国际权威科技期刊《Nature》子刊《Scientific Reports》发表。

研究结果证实,在现代常规抗动脉粥样硬化治疗基础上,加用通心络可延缓颈动脉内膜中层厚度(IMT)、斑块面积和血管重构指数的进展,延缓动脉粥样硬化患者主要心血管事件首发作时间,降低主要心血管事件发生率,且安全性良好。《通心络防治冠心病临床应用中国专家共识》将CAPITAL研究评估为A级证据,并做出推荐:常规治疗的基础上联合通心络,可以延缓颈动脉IMT增厚(I,A);常规治疗的基础上联合通心络,可以缩小颈动脉斑块患者的斑块体积(IIa,A)。

丛洪良教授:《共识》明确通心络9大类适用人群,助力冠心病规范化管理

通心络自1996年上市以来,先后获《冠心病合理用药指南》《中国多学科微血管疾病诊断与治疗专家共识》等30多部国家级心脑血管疾病指南/共识推荐。丛洪良教授指出,通心络由12味中药组成,包含人参及五类虫药等,具有“益气活血、通络止痛”的功效。同时,通心络中的五类虫药占比高达82%,这些虫药具有独特的生物活性,更容易被人体吸收,从而发挥更好的治疗效果。

通心络独特的组方成分, 尤其是人参和五种虫类药, 是其有效改善微血管功能作用机制的组方基础。众多基础研究证实通心络可通过激活eNOS通路保护微血管内皮细胞, 保护微血管内皮细胞屏障功能, 激活PPAR-α通路, 促进血管再生, 通过抗凋亡作用保护心肌细胞。通心络这些有效改善微血管功能的作用机制, 使得其在治疗缺血性心脑血管疾病时能够取得更好的临床疗效。此外,通心络还具有副作用小、安全性好的优点,在临床上已得到广泛的应用和认可。

基于通心络多年的临床疗效和丰富的循证证据,为进一步明确通心络在冠心病治疗中的适用人群及证据强度,全国心血管领域40余位权威专家共同撰写了《通心络防治冠心病临床应用中国专家共识》,以帮助临床医师充分发挥通心络在冠心病人群的临床应用价值,优化冠心病中西医结合防治管理方案,最大程度地减少患者的心血管事件再发风险,改善其临床结局。

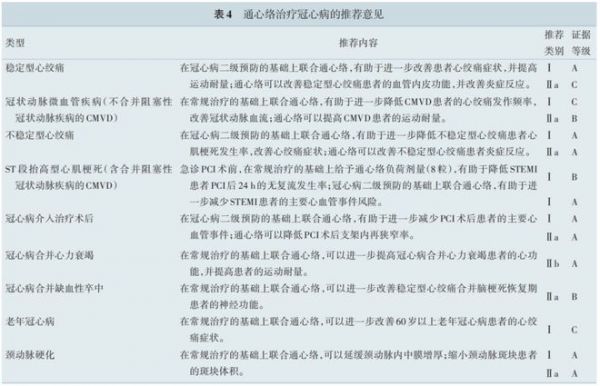

丛洪良教授介绍,《共识》内容覆盖了急性冠脉综合征(ACS)、慢性冠脉综合征、冠心病合并缺血性卒中、颈动脉粥样硬化等多种疾病类型和患者群体,并对通心络在不同类型冠心病治疗中的使用方法进行了推荐。具体详见下表。

图片来自《通心络防治冠心病临床应用中国专家共识》

丛洪良教授指出,《共识》明确了通心络在临床涉及的9大类冠心病相关人群、确定了22个结局指标。在《共识》中,通心络在一、二级预防中, 尤其是在急性冠脉综合征, 病情反复发作的冠心病防治方面获得8个Ⅰ类专家推荐,9个A级证据,是首个在急性冠脉综合征获得Ⅰ/A类推荐的创新中药。

朱明军教授:《共识》明确通心络临床应用的安全性良好, 临床可安心使用

“《共识》明确了通心络在冠心病治疗中的适用人群,并进行了推荐。这些推荐意见离不开大量循证医学证据的支持及长期临床应用经验的积累。”朱明军教授表示,《共识》同时指出通心络具有良好的安全性。国家药品不良反应检测系统显示,自1996年通心络在我国上市, 截至2023年3月31日,国家药品不良反应监测系统中的通心络不良反应发生率不到万分之二(万分之1.95), 且大部分都是轻度消化道不良反应。 同时在杨跃进教授牵头的CTS-AMI研究中, 在99.6%患者都使用血小板双抗治疗基础上加用通心络负荷剂量及维持剂量治疗一年, 并不增加患者出血风险(与安慰剂组相当), 而且还可以进一步减少脑卒中发生风险达56%。

朱明军教授表示,“数据显示,通心络在临床应用中无严重不良反应,是一种值得公众和医护人员放心使用的药物,同时也是一种卫生经济学效益好的药物。”

梁春教授:聚焦三大发病机制,通心络防治冠心病优势明显

梁春教授介绍,冠心病的发病机制包括冠状动脉粥样硬化、冠脉微循环功能障碍及冠脉痉挛,这三种机制可能单独或叠加推动冠心病的发生与发展,导致心肌缺血、缺氧,甚至发生心肌梗死。针对阻塞型心肌梗死,现有标准治疗包括药物治疗(抗血小板、抗凝和降脂治疗等)和以经皮冠状动脉介入术(PCI)为代表的血运重建。

“但是大血管开通并不意味着心肌就能得到充足的血液供应。如果冠脉微循环障碍或冠脉痉挛问题没有解决,患者依然会有心肌缺血的表现。”梁春教授表示,近年来,中医药在稳定斑块、改善冠脉痉挛和微血管损伤方面开展了大量研究,并取得了突破性成果。

梁春教授介绍,通心络是络病理论指导下研发的治疗缺血性心脑血管病的代表性通络中药。中医络病学科创立者和学科带头人吴以岭教授团队,依托两项国家973项目,开展的系列研究证实,通心络具有血液保护、血管保护、基于微血管保护的缺血组织保护三重作用,可降脂、抗凝、抗炎、保护血管内皮、稳定易损斑块、解除血管痉挛、保护微小血管。

在此基础上,杨跃进教授团队开展的CTS-AMI研究发表在国际顶级医学期刊《JAMA》杂志,进一步验证了通心络改善急性心肌梗死患者临床结局的有效性和安全性。梁春教授表示,“CTS-AMI研究是中西医结合治疗急性心肌梗死的典范,为中医药或中西医结合治疗破解临床治疗中的难点或难题,提供了解决方案。”

中西医结合治疗在冠心病的防治中发挥着越来越重要的临床价值。从临床实际应用来看,以通心络为代表的中医药在急性心梗发病早期、PCI术后以及出院后长期治疗中均可作为有力武器,缓解患者症状,降低心血管复合终点事件,改善预后。

结语

2019年,以通心络等系列通络药物相关研究为主要内容的“中医脉络学说构建及其指导微血管病变防治”项目,获得年度医药卫生领域唯一一项国家科技进步一等奖。丛洪良教授表示,此项殊荣的获得,充分证明了通心络等通络药物在中医药领域展示出的显著疗效和卓越贡献,这不仅是对科研团队的肯定,更是对中医络病领域四十多年取得成绩的高度认可。

徐亚伟教授表示,通心络相关的理论研究、基础实验、临床实践,以及发表在国际权威期刊的硬终点研究成果均已证明其在缺血性心脑血管病治疗中的重要作用和独特优势。期待此次《共识》发表能够规范通心络在冠心病中的应用,为冠心病的联合治疗、综合管理提供示范。

同时,徐亚伟教授也期待未来有更多中医药走向世界,助力现有医疗模式从以疾病为中心转变为以健康为中心,助力冠心病发病率和死亡率拐点的早日到来,为实现“健康中国2030”目标做出贡献。“相信中西医结合在这一重大转变过程中,将起到不可替代的作用。”

相关知识

冠心病防治新视角:循证医学证据与临床实践

创新医防融合 共筑健康中国——2023年健康中国研究网络专家共识

中医药局召开“中医‘治未病’健康工程通气会”

《抗新型冠状病毒小分子药物临床应用专家共识》重磅发布丨来瑞特韦获共识「1A」推荐

局麻药全身毒性防治专家共识(2021)

专家学者共论中医药健康产业创新发展新格局

新型冠状病毒感染居家康复专家共识

冠心病防治

散寒化湿颗粒治疗新冠病毒感染多中心RCT研究结果发布,中医药治疗呼吸道病毒感染优势获力证

麻醉指南与专家共识学习 day15冠心病患者非心脏手术麻醉及围术期管理的专家共识

网址: 通心络《专家共识》开创中医药防治冠心病新局面 https://m.trfsz.com/newsview1280075.html