哈佛大学24年追踪研究揭示:摄入不健康碳水,体重飙升

AI划重点 · 全文约1087字,阅读需4分钟

1.哈佛大学的研究团队在《BMJ》上发表了一项关于碳水化合物与体重关系的研究,历时24年,覆盖超过13.6万名参与者。

2.研究发现,碳水化合物的种类与来源比总量更重要,选择不当的碳水可能导致体重增加甚至加速长期体重增长趋势。

3.有益控制体重的好碳水包括膳食纤维、天然水果中的果糖和非淀粉类蔬菜,而容易导致体重上升的坏碳水包括精制谷物、添加糖和淀粉类蔬菜。

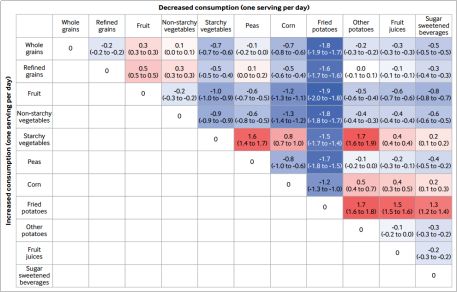

4.通过简单的饮食替换,如用全谷物代替精制谷物、用水果或非淀粉类蔬菜代替含糖饮料或炸土豆,能显著降低体重增长的风险。

5.由于此,科学家将继续探索碳水化合物与代谢疾病之间的深层机制,为个性化营养和体重管理提供更精准的指导。

以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考

01

近年来,随着肥胖问题在全球范围内的加剧,碳水化合物作为日常饮食中的“主角”,一直是营养学界和公众关注的焦点。到底是“碳水致胖”,还是“吃法决定体重”?近日,来自哈佛大学的研究团队在国际权威医学期刊《BMJ》上发表了一项重磅研究成果,为这一争议提供了有力解答。

这项前瞻性队列研究历时24年,覆盖超过13.6万名参与者,包括护士健康研究I/II和卫生专业人员随访研究三大经典人群队列。通过长期追踪分析,研究人员发现:碳水化合物的种类与来源比总量更重要。选择不当的碳水,不仅可能导致体重增加,甚至还会加速长期体重增长趋势。

02

研究数据显示,在总碳水摄入方面,如果每天增加100克淀粉类食物(如土豆、白米饭、白面包等),四年内平均体重将增加约1.5公斤;而每增加100克添加糖,体重也会相应增加0.9公斤。此外,血糖负荷和血糖生成指数(GI)的升高也与体重上升显著相关。

这表明,并非所有碳水都“罪大恶极”,但高升糖、精制加工的碳水确实更容易让人变胖。

研究进一步将碳水化合物按来源和类型进行分类,结果发现:

有益控制体重的好碳水包括:膳食纤维(如全谷物、豆类),天然水果中的果糖,非淀粉类蔬菜(如西兰花、菠菜)。

这些碳水不仅能延缓饥饿感,还能改善肠道健康和胰岛素敏感性。例如,每日膳食纤维摄入量每增加10克,四年内体重可减少约0.8公斤。

容易导致体重上升的坏碳水包括:精制谷物(如白米、白面),添加糖(如含糖饮料、甜点),淀粉类蔬菜(如土豆、红薯)。

尤其是精制谷物和淀粉类食物,它们消化快、升糖高,容易造成能量过剩和脂肪堆积。研究显示,每天多摄入100克淀粉类蔬菜,四年内体重可能增加高达2.6公斤。

研究还进行了替代分析,结果显示:只要做出简单的饮食替换,就能显著降低体重增长的风险。例如:用一份全谷物代替一份精制谷物;用水果或非淀粉类蔬菜代替一份含糖饮料或炸土豆;这些看似微小的改变,却能在长期内有效控制体重增长。

研究还发现,一些特定人群对碳水摄入更为敏感:超重或肥胖者:他们摄入高GI、高GL碳水后,体重增长更明显;女性群体:相比男性,女性对碳水的代谢反应更强;50岁以下、活动量低或饮酒少的人群:体重变化幅度更大。

这意味着,对于这类人群来说,合理选择碳水来源显得尤为重要。

03

这项长达24年的大型研究表明,碳水不是敌人,关键在于如何选择。与其盲目断碳水,不如学会挑选高质量、低升糖、富含膳食纤维的食物。比如用糙米代替白米、用水果代替糖果、用绿叶蔬菜代替薯条——这些日常饮食的小调整,或许就是你保持健康体重的关键。

未来,科学家将继续探索碳水化合物与代谢疾病之间的深层机制,为个性化营养和体重管理提供更精准的指导。

参考

Wan, Yi, et al. "Association between changes in carbohydrate intake and long term weight changes: prospective cohort study." bmj 382 (2023).

相关知识

碳水化合物:质量决定体重的奥秘——哈佛大学最新研究解读

哈佛研究揭示:GLP

哈佛大学研究13万人,碳水吃得好,有助减肥,还延长寿命

哈佛大学新研究:少吃碳水,可降血糖,减体重,或可预防糖尿病

哈佛大学30年研究:如何通过饮食实现健康长寿

BMJ:哈佛大学研究13万人,碳水吃的好,有助减肥,还延长寿命

中年人该如何吃?哈佛研究揭示:植物蛋白让你老得更健康!

BMJ:哈佛大学研究13万人,碳水吃的好,有助减肥,还延长寿命@MedSci

低碳水减肥有讲究!JAMA子刊:哈佛大学研究发现这种低碳水化合物饮食未必能减肥,甚至可能让你胖得更快

哈佛大学研究发现:咖啡、茶和白开水对2型糖尿病患者更健康

网址: 哈佛大学24年追踪研究揭示:摄入不健康碳水,体重飙升 https://m.trfsz.com/newsview1289827.html