《黄帝内经》:“百病生于气”,气乱则心乱,如何以静养“气”?

《黄帝内经》:百病生于气,气乱则心乱,如何以静养“气”?

人为什么会生病?这个问题,基本伴随着人类出现、进化的整个时期。如果未来的哪一天,我们真的弄懂了这个问题,那样,我们的健康才算得到真正的保证。

早在几千年前的《黄帝内经》里,就试图探讨这个问题。对于人生病的原因,主要有三个主要的论述:

百病始于阴阳失调;百病始于过用;百病生于气;以上三个原因,归根究底,其实就是中医“阴阳”的问题。其中“百病始于过用”主要指生活起居方面,“百病生于气”则主要着重于“气血变化”这个方面。因为“阴阳”是非常抽象的,而气血则是相对形象的,因此,指导我们的养生习惯,“气”就显得非常重要和适用了。

《黄帝内经》所说的“百病生于气”,简单理解,其实就是指“气机的异常变化”。身体的大部分问题,虽然我们称之为“病”,其实,也是机体调节、清理内在机能时的体现。如何实现“阴阳平衡”?气机的通畅就是第一要务,这些表现,我们应该将其当做一种“提示”,而不应该视作“病因”,这是需要注意的。

比如气机不畅,引起某个地方肿痛,如果将肿痛当做“提示”,那么我们就会深入探讨为何为出现“肿痛”,最终掌握到气机不畅这个根本原因,梳理气机,肿痛也消失了。如果将其视同病因,直接消肿止痛,那就成了中医的“头痛医头、脚痛医脚”,是得不偿失的。

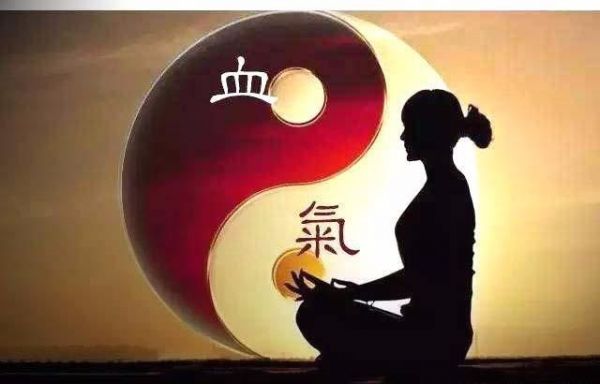

身体的气机,是一个非常复杂繁琐的系统,各个脏腑经络都会有自己的运行方式,也有自己的运行路径。整个身体就如同一张撒开的“大网”,收集机体各个部位的信息,反馈给心神中枢以做整体的调节。

比如我们心情激动发怒的时候,“怒则气上”。这时候,整个身体的气机趋势,就是一种“逆上”的态势。正常情况下,这种态势通过经络的输布,心神随即做出反应,让心情平复下来。

总之,“气”以静养为佳。《黄帝内经》里有:怒则气上、喜则气缓、思则气结、悲则气消、恐则气下等多种阐述。里面说到的“上、缓、结、消、下”,都是气机失于平和的体现。因此,古人对于养生,就有“下士养身,中士养气,上士养心”的说法。其中的“上士养心”,其实就是指养气。心神不安,情性燥急,对身体是很大的影响。

因此,养心养气,最忌一个“乱”字。心乱则气乱,气乱了,气血也就跟着乱了,也会影响我们对外界事物的判断。因此,凡“恼怒恐怖喜忧昏疑”,都是乱,为多病损寿的根源。我们不但养病时不应乱,即使平常生活中也最忌心乱。“每逢大事有近期”

所以,心里要安定,心定则气顺,气顺则血畅,气顺血畅则百病消。多嗔伤肝,多食又伤脾胃,忧思伤脾,愤怒伤肝,劳虑伤神。这些都是气机异常的具体形式。

“气”需静养,也就是我们所说的“静养神”,心主神志,因此,心定则气和,气和则血顺,血顺则精足而神旺,精足神旺的人,内部抵抗力强,身体的问题也就渐渐远离了。

怎么“静养气”?

所谓静养气,其实很简单,说白了,就是保持好心情的和缓舒畅,避免大喜大悲、忧思焦虑,做好了这几点,其实就“差不远矣”。

吐纳静坐,就是一种常用的“静养”方法。静坐戒思,远离思虑,让心神得以安然,神安则气足,气足则血旺,血气流畅,就是阴平阳秘的基本表现了。

综上所述,《黄帝内经》所说的“百病生于气”,其实,我们也可以理解成“气机的变化”。对我们影响最大的,就是“气乱”,因为气乱则心乱,心既乱,则做任何事都会心神不宁,当然,也包括我们的养生了。所以,以静养气,使气机平和,乃是最基本的养生之道。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关知识

黄帝内经养生论

《黄帝内经》里的养生之道

中医经典《黄帝内经》的养生之道

黄帝内经:养心=养命

《黄帝内经》:百病不侵的秘密,就3句话

万病皆损于一元阳气,《黄帝内经》教你驱寒补阳

看懂《黄帝内经》七大养生法则

《黄帝内经》养生法

《黄帝内经》中的养生论

四季养生原则:内养正气 外慎邪气

网址: 《黄帝内经》:“百病生于气”,气乱则心乱,如何以静养“气”? https://m.trfsz.com/newsview1348469.html