家庭自酿葡萄酒的风险与步骤详解

生活中,许多人热衷于自酿葡萄酒,然而这种做法是否真的安全呢?是否隐藏着某些风险?我们一起来了解一下吧。

01自酿葡萄酒的潜在风险

◉ 危险案例解析

在享受自酿葡萄酒的乐趣时,我们是否曾意识到其中潜在的危险?接下来,我们将通过具体案例,深入剖析自酿葡萄酒可能面临的风险。媒体披露,张先生因自酿葡萄酒中毒而险些失明。他邀请几位挚友共进晚餐,以自家酿制的葡萄酒为招待。然而,当晚张先生突然感到心跳加速、胸闷不适,同时视力变得模糊。家人发现其全身颤抖、嘴唇发紫,于是紧急拨打120,将其送往医院接受治疗。

幸运的是,经过医生的专业救治,张先生最终康复。医生指出,他的中毒原因是葡萄酒中甲醇含量超标。记者从急诊科获悉,医院曾多次接诊因饮用自酿酒而中毒的患者。2015年8月24日,徐州金山桥的冯女士尝试了网传的酿酒秘方,在家自酿葡萄酒。然而,就在她将葡萄酒封存后不久,意外发生了——葡萄酒瓶竟然爆炸,将年仅8岁的女儿手臂炸伤。经过医院紧急救治,孩子伤情已逐渐稳定。医生透露,从孩子手臂和手上共取出了10余块玻璃碎片。值得注意的是,全国范围内,自酿酒玻璃瓶爆炸的案例屡见不鲜。

◉ 甲醇中毒及其危害

自酿葡萄酒过程中,会产生甲醇等有毒物质。甲醇是一种有毒物质,对人体的神经系统和血液系统具有显著的危害。由于甲醇在体内难以排出,容易发生蓄积,且在体内氧化后生成的甲醛和甲酸也均具有毒性。工业化生产葡萄酒时,会采取一系列措施,如前处理、改良菌种和优化工艺,来降低甲醇的含量。然而,家庭自酿葡萄酒时,许多人缺乏相应的操作知识,往往不知道如何减少甲醇的产生。

◉ 细菌污染问题

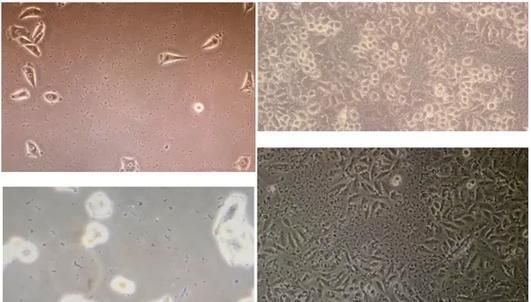

此外,自制葡萄酒还面临一个严重问题:细菌污染。在发酵过程中,葡萄酒极易受到杂菌(如霉菌)的污染。如果灭菌步骤不彻底,这些杂菌便可能大量繁殖,进而产生有毒物质,这是自酿葡萄酒中普遍存在的问题。

◉ 容器爆炸隐患

在家庭自酿葡萄酒的过程中,存在着一些潜在的安全隐患。其中之一便是容器爆炸的问题。酿酒过程中,葡萄汁中的糖分在酵母菌的作用下,会转化为二氧化碳和酒精。由于二氧化碳在密封容器中无法释放到空气中,导致容器内的大气压逐渐升高。若家庭发酵无法有效控制环境温度和发酵速度,二氧化碳便无法及时排出,使得瓶内大气压迅速升高至6-8倍,而普通玻璃罐难以承受此等压力,从而引发爆炸,带来严重危险。

◉ 葡萄种类的误解

此外,用于酿造葡萄酒的葡萄与日常食用的葡萄大相径庭。酿酒葡萄与日常食用的葡萄在多个方面都存在显著差异,包括营养成分和保健效果。许多人在家庭酿造葡萄酒时,往往会误用食用葡萄。为了追求“美味”,他们可能会加入冰糖、蔗糖等,但这样酿出的更多是带有酒精的葡萄糖水,而非真正的葡萄酒。

02自酿葡萄酒的步骤与注意事项

◉ 材料选择与准备

虽然不推荐,但自酿葡萄酒确实是一种选择。然而,要想酿出优质的葡萄酒,需要注意以下几个关键环节:首先,要精心挑选材料。建议在大型超市选购新鲜、健康且无破损的葡萄,最好是无公害水果。对于日常餐食中常见的葡萄品种,“玫瑰香”与酿酒葡萄最为相似,因此非常适合用于酿酒。在破碎葡萄之前,务必仔细挑选,确保没有腐烂或破损的葡萄混入,以防止霉菌的污染。这是至关重要的一步,因为许多人通常会直接将整颗葡萄放入,但实际上这样并没有进行真正的发酵。

◉ 发酵过程中的关键步骤

发酵时容器不能过度密封,否则可能导致容器爆裂。发酵过程中,必须使用专用的酿酒酵母。若使用普通的食用葡萄进行发酵,可适当减少白砂糖的添加量。若需要更甜的口感,可在酿好后加入适量的糖,但不宜过多。此外,加入几片维生素C磨成的粉末到葡萄汁中,可以促进发酵,但需注意酒精度的控制。

◉ 自酿葡萄酒的保存困难

在酿造过程中,为确保安全和储存,所有发酵容器都应经过高温杀菌处理,葡萄也要认真冲洗并充分风干表面。由于自酿酒中缺乏二氧化硫,其在后期容易发生变质,这是健康的主要风险。为了延长其保存时间,一些专业自酿酒爱好者会选择添加少量偏重亚硫酸钾来增加硫含量,但需注意其腐蚀性。对于非专业人士,可以考虑将伏特加或白兰地这类烈酒按照1.5:10的比例加入到发酵完成的葡萄酒中,从而制作出稳定且安全的强化葡萄酒。这种做法类似于在白酒中加入药材或酸梅等材料进行泡制,既可调节口感,又增加功能,且不会因果肉发酵而产生风险。然而,需要注意的是,一旦葡萄酒打开,其原果汁在几个小时内就会因过度氧化而腐败,变得类似醋,不宜饮用。即使重新塞上酒塞并置于适宜温度下,也只能维持几天的新鲜度。因此,家庭自酿酒的保存确实是一个需要关注的难题。

相关知识

爆炸,中毒,家庭自酿葡萄酒风险大

家庭自酿葡萄酒:风险剖析与安全指南

自酿葡萄酒“伤人事件”频发 专家称家庭自酿风险大

家庭酿酒方法步骤详解与实操指南

家庭葡萄酒酿法.doc

简易家庭自酿葡萄酒的方法

酿酒的家庭方法步骤

家庭酿制葡萄酒工艺

家庭白酒酿制方法步骤

家庭自酿葡萄酒方法

网址: 家庭自酿葡萄酒的风险与步骤详解 https://m.trfsz.com/newsview1446668.html