孩子胃口差越吃越瘦,是脾虚了,1个土方加食疗,孩子胖胖高高了

很多家长都在问,为什么别人家孩子那么健康,看着身材高大;自己家的孩子,又瘦又小,还爱生病呢?

明明肉蛋奶都不缺,可孩子要么不吃,要么吃了不长,看着都让人着急!其实啊,这根源还是孩子脾胃虚弱了。

很多家长知道脾胃虚弱,但不够了解,所以当孩子出问题时也没发现。所以今天我就跟大家分享一下,孩子脾胃虚弱的症状,以及家长该怎么给孩子调理脾胃。

脾胃虚弱,根源受损

中医说,脾胃是后天之本,主管吸收运化,孩子长高长壮所需要的营养依赖它,用来抵抗外邪的正气也依赖它,所以孩子脾胃是最不能虚的。

家长们可以根据孩子平时的表现来判断他是不是脾胃虚弱了:

看体型

消瘦、弱不禁风、不长个的孩子,可能是脾胃虚弱,营养吸收不好;

看大便

孩子便秘、羊屎蛋大便、大便不成型、溏泄,都有可能是脾胃虚弱;

看睡眠

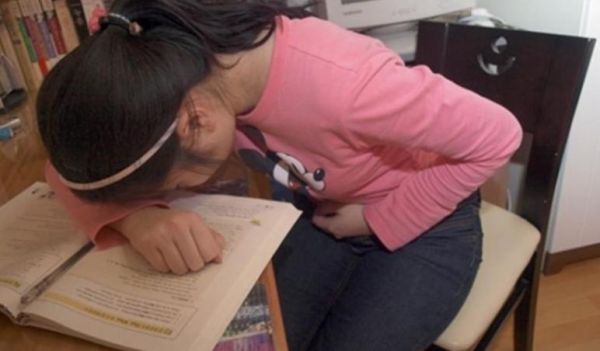

孩子趴着睡,或是睡的不踏实,可能是脾胃虚弱导致有积食或脾胃不和;

看饮食

挑食、厌食的孩子,可能是脾胃消化不良,导致没有食欲;

易生病

正气不足或积食内热的孩子容易生病,正气来源于脾胃,而积食也和脾胃分不开关系。

嘴巴异味

酸臭味、早上起床时最为明显,可能有积食存在,而且化热了。

孩子脾胃虚弱时,上述症状可能出现不止一种,各位家长平时应该多关注孩子的举动,早发现,早解决,早长高。

我的门诊案例

前段时间,我在门诊就接到一个脾胃严重受损的孩子,家长说他胃口很差,天天追着喂饭都不吃,喜欢趴着睡觉,口气比较重,现在身高发育有点迟缓。

我看孩子的舌头红,舌苔黄腻腻的,明显积食内热,所以才不爱吃饭,照这个趋势,要不了多久营养不良,爱生病等问题就都出来了。

一个土方

根据孩子的情况,我开方:白术、党参、茯苓、炒谷芽、陈皮。

这个方子里白术和党参能健脾益气,茯苓在健脾的同时还能渗湿,炒谷芽消食开胃,陈皮一边理气健脾,一边燥湿化痰。

辩证准确,用药精准,孩子自然好得快。

在给这孩子用药一周后,他胃口明显变好,大小便正常,睡眠质量也变好了;

坚持调理了三个月,家长说,孩子不光长高了4厘米,体重还增加了3斤。

我看孩子情况好转,考虑到家长说孩子吃药很困难,于是改换成用中药调成的膏贴+食疗方,继续给孩子养脾胃,内服+外用,双管齐下,补足孩子脾胃之气,他才能长得高,不生病。

我让家长把中药调成的膏贴,贴在孩子中脘、天枢和足三里三个穴位上

中脘穴

位置:脐上4寸。

中脘穴在肚脐上面一点,是传统的脾胃保健大穴,主治的就是消化系统疾病。

用这里可以和胃健脾,散寒止痛,生发孩子气血,恢复身体元气,提升正气,让孩子不易生病。

天枢穴

位置:位于腹部,横平脐中,前正中线旁开 2 寸。

天枢穴是大肠之气在体表的重要汇聚之处。

用这里,可以刺激天枢穴有助于排便通畅,改善便秘,对肠胃功能紊乱、腹泻的孩子很好用。

足三里穴

位置:小腿外侧,外膝眼下3寸处。

足三里穴是传统保健大穴,这里,可以促进孩子肠道蠕动、强健脾胃、缓解便秘、促进血液循环等。

一个食疗方

谷麦芽山楂瘦肉汤

材料:谷芽、麦芽、山楂,茯苓,陈皮,蜜枣,生姜,猪瘦肉

做法:

瘦肉洗净切大块焯水,其余材料水中浸泡半小时以上;

所有材料与生姜放进瓦煲,大火烧开转小火煲一个半小时,适量调味。

这个食疗方我很喜欢,能健脾开胃、助消化,建议那些脾胃正常的孩子,家长偶尔也给他吃一吃。

调脾胃,生活习惯很重要

当然,孩子调理脾胃,不能光靠药物,生活习惯的改变也尤为重要。下面这些习惯,家长一定要给孩子养成:

饮食方面

孩子平时吃饭,尽量细嚼慢咽,不要吃得太饱、太撑,容易增加脾胃负担。

食物上以好消化为主,避免肥甘厚味,饭冷了就不要再让孩子吃了。

睡眠方面

孩子晚上9点左右就要开始睡觉了,因为从9点开始,身体各器官就开始进入休息时间了。

不要压力孩子

思虑伤脾,家长平时不要给孩子太大压力,注意孩子情志上的变化,及时疏导,免得孩子吃不下饭。

长按健脾穴位

前面提到的中脘、天枢、足三里这几个穴位,家长平时可以多按按,或者用这个中药调成的膏贴也行,强健孩子脾胃之气,孩子长得高,不容易生病。

相关知识

越忙越胖 十个胖子九个虚

越累越胖 越忙越肥 多半是脾虚了

吃得越咸,胖得越快?别让“高盐”伤害了孩子

生了孩子后,越来越瘦是怎么回事

“过劳肥”越累越胖,越忙越肥!十个胖子九个虚,为什么吗?

“过劳肥”越累越胖,越忙越肥!十个胖子九个虚,知道为什么吗?

孩子哭闹,可能是脾胃虚

生完孩子越来越瘦怎么办?

冰淇淋吃多胖子越胖瘦子越瘦!食入量记住三诀窍

脾胃虚寒越来越瘦了怎么办

网址: 孩子胃口差越吃越瘦,是脾虚了,1个土方加食疗,孩子胖胖高高了 https://m.trfsz.com/newsview1508131.html